勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその52回目です。

スポンサーリンク

よい自己評価の究極の形「自分を忘れる」-自分を忘れるための3つの方法

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、「自分を忘れる」ということについてお話ししました。

よい自己評価の究極の形「自分を忘れる」こととは?

「自己評価がよくなる」とは、“自己評価が必要でなくなる”こととアンドレ氏は語っています。

自己評価が必要でなくなるとは、「自分のことがあまり気にならなくなり、生きている実感のほうが大切に思えてくる」ということです。

これはいわば、「自分を忘れる」という状態なのです。

(これとは反対に、自己評価のよくない人は、「自分は周りからどう見られているか、嫌われていないだろうか」など、自分のことばかりが気になってしまいます)

その「自分を忘れる」具体的な形として、以下の3つの方法が紹介されています。

- 没頭すること

- 自分の心を見つめること

- 謙虚になること

自分を忘れるための3つの方法

没頭することと、そのための実践法

自分を忘れるための方法の1つ目が、「没頭すること」です。

心理学の分野では<自己目的的な行為(他に目的がなく、ただ楽しみのためにする行動)>の大切さが説かれています(例:ただ木の香りをかぐために森の中を歩く、音楽に触れる喜びを味わうために楽器を演奏するなど)。

そのような活動をしているときに「我を忘れ、没頭する(フローの状態になる)」ことがあるのです。

そんな日常の行為をするとき、それに没頭するには、その行為の目的や結果を考えずに、目の前の行為に集中することです。

その、目的を考えずに目の前のことに集中するためのやり方として、2つをご紹介しました。

- 一度にひとつのことしかしない-何かをしながら別のこともやっていれば、どちらの行動にも集中できません。行動に没頭したいなら、同時に2つのことはしないようにしましょう

- 自分がしていることに意識を向ける-行動の結果やまわりからの評価が気になると、集中が阻害されてしまいます。「今、自分はこれをやっている」という意識を持って行動するようにしましょう

自分の心を見つめることと そのための実践法

行動に対して意識的になるだけでなく、「今の自分の状態(特に心の状態)」にマインドフルネス(意識的)になることも、自分を忘れている状態の1つです。

自分の心の状態にマインドフルネスになる(自分の心を見つめている)ことには、

- ネガティブな感情を抑えられて精神状態が安定する

- 自分の漫然とした思いをもっとハッキリ理解できる(それによって、適応的な考えに気づくこともある)

- 自分がどんな判断を下しているかがわかり、判断することなく受け入れることもできるようになる

- 自分のさまざまな雑念(自分はダメだ、のような考え)からも自由になれる

このような利点があるともいわれています。

その自分の心の状態を見るための、以下の4つのステップをご紹介しました。

謙虚になることと そのための実践法

自分を目立たせようとせず、自分の存在を主張しない、すなわち、謙虚になることもまた「自分を忘れる」方法の1つです。

謙虚ほど自己評価にプラスの影響を与えるものはなく、自己評価の中核をなすもの、とまでいわれています。

その理由として、以下の6つが取り上げられていました。

- 強迫的な自己イメージから自由になれる

- 競争のプレッシャーから解放される

- 新しい考えを受け入れ、フィードバックを利用できる

- 自分に対する関心を抑えられる

- 失敗を恐れずに行動できる

- 人の関係を容易にする

そして、その謙虚になるための実践法を3つ、ご紹介しました。

- 自分は無力だということを知る-自分は無力であるという自覚を持つことで、周囲への感謝の気持ちが高まり、それが自己評価をよくすることにも役立ちます

- 謙虚になることを心がける-謙虚になると宣言しただけではそうはなれません。途中で口をはさまず、人からの批判にも最後まで耳を傾ける・人から褒め言葉を無理に引き出さないなど、謙虚を実践する必要があります

- 謙虚になったつもりにならない-「私よりダメな人間はいない」と口にしているのに、まちがいや欠点を指摘されて怒り出すのは、謙虚になっているつもりで まったく謙虚から離れた状態です

前回の記事はこちら

今回は、「人生に意味を見つける」ということについてお話ししていきます。

人生に意味を見つけることと、そのための実践法

人間は、自らの行為に意味を見出したり、与えたりできる動物ですね。これは人間が持っているいくつかの素晴らしい特徴のひとつである、といわれています。

しかし、それは同時に弱みにもなっている、と指摘されています。

なぜなら、人間は自分のしていることの意味がわからないと「不幸せになる」からです。

「なんでこんなことしなければならないのか」わからないのに、何かをやらされたことはないでしょうか。

そんな時間は苦痛以外の何物でもなく、まさに不幸せな状態といえますね。

自分のしていることに意味を見出すことができなければ、精神的に追い詰められることにもなりかねません。

実際に、精神科医のクリニックには、

「私の人生には意味がない」

「生きていることがむなしい」

と言って、多くの相談者が訪ねてくるのです。

だから、毎日を幸せに過ごすためには、「悩みや苦しみがない」ということだけでは不十分といえます。

悩みや苦しみがなくても、いや、そのような苦しみがないことで“むなしさ”を感じ、無力感に陥ることもあるからですね。

意味のある人生を送ることも、幸せに生きるために大切なのです。

それでは、人生の意味を見つけるにはどうしていけばいいのでしょうか。

心理学でも多くの研究者が考えるようになっている「人生の意味」

これまで、「人生に意味を見つける」というのは、宗教か、あるいは哲学で扱う問題だと考えられてきました。

ところが、最近は心理学でも多くの研究者がこの問題を考えるようになってきている、といわれています。

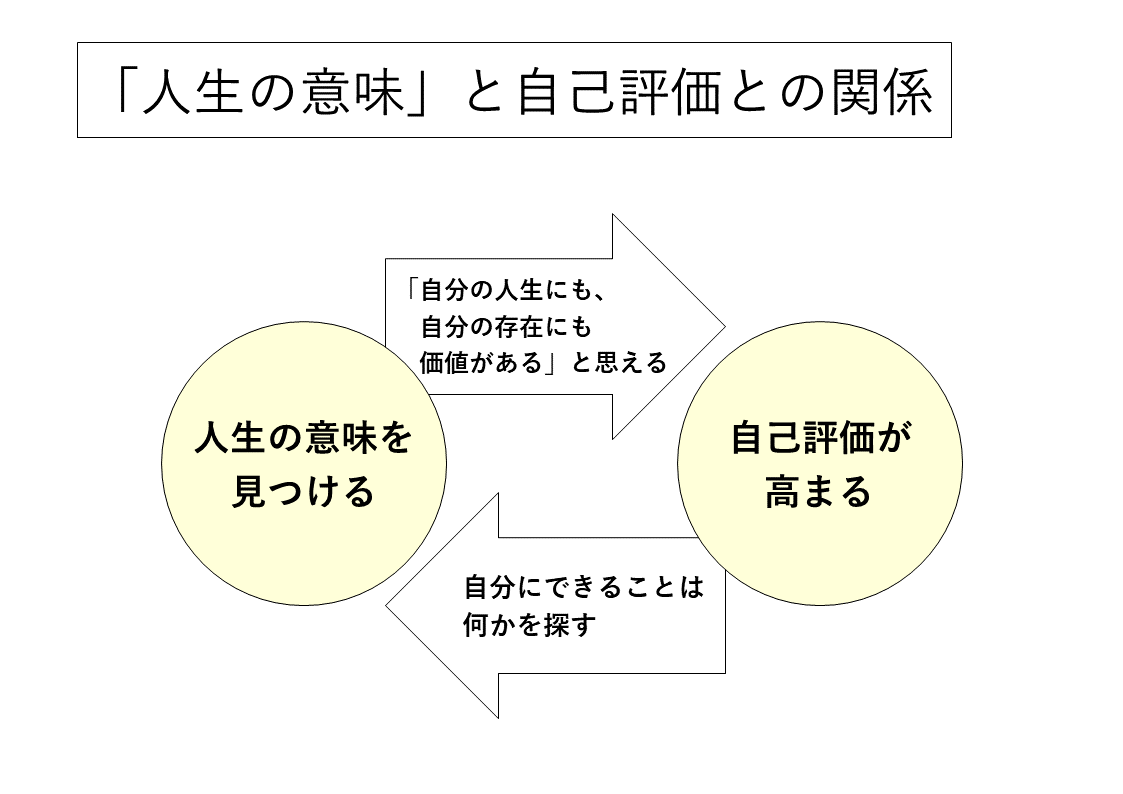

それは、人生に意味を見つけられると幸せになり、「自分の人生にも、自分の存在にも価値がある」と思えて自己評価も高まるから、と考えられています。

自分の人生には意味がないと考えれば、そんな意味のない人生を送ってきた自分そのものにも価値がないと感じてしまいます。

それでは自己評価が下がるのは当然といえますね。

「人生の意味」と自己評価とには深い関係があり、自己評価を上げて幸せな人生を送るためには「人生の意味」を見出すことが欠かせない、ということから、心理学でも研究されている問題なのですね。

「人生の意味」を見出せば、偉大な業績も残せる

この「人生の意味を見つける」ことは、私達に非常に大きな力を与えます。

それは、あまりよい自己評価を持っていない人、自己評価が不安定な人であっても、自分のしていることに「人生の意味」を見出せば、さらなるエネルギーを得て、偉業を成し遂げることもできるからです。

実際に 歴史を見れば、進化生物学者 チャールズ・ダーウィンのように自己評価が低くとも多大な業績を残せた人も大勢いること、

また、スペインの美術の巨匠 サルバドール・ダリのように高くてもろい自己評価を持った人も大勢いる、といわれています。

自己評価に問題がありながらも歴史に残る業績を残せたのは、それだけ人生の意味を見出していたからといえるのですね。

反対にそれができない人々は、さまざまな形で精神疾患に見舞われてしまう、といわれています。

仮に、「私の人生には意味がない」と思えば、悲しい気持ちになって、うつ病になるきっかけをつくってしまいます。

そして、実際にうつ病にかかれば、ますます自分の人生に意味がないように思えてくるのです。そうなれば自己評価がきわめて低い水準に達してしまうのは、簡単に想像できてしまいますね。

「人生の意味を見つける」ことと、自己評価との関係

「人生に意味がない」と思うと、自分の価値を感じられずに精神疾患にもつながってしまういっぽうで、自分の人生に意味を見出せば、自己評価は高まっていきます。

私達は時に、自分の人生の意味を見失い、落ち込むことがあります。

しかしそれをきっかけにして“人生を考え直す”こともできます。

「自分に何ができるのか」

「自分は何をしたいのか」

「自分とは何か」

と自問する。

その過程を経て、もう一度、自分の人生に意味を見つけ、新たな活力を得て、進んでいくこともできるのです。

そうなれば、自己評価もよい形で戻ってきますね。

このように、「人生に意味を見つける」ことと「自己評価」との間にも、円環的な関係が成り立っているとわかります。

人生の意味を見つけるための実践法

では、私達はどうすれば「人生の意味を見つける」ことができるのでしょうか。

そのための実践法が大きく2つに分けて紹介されています。

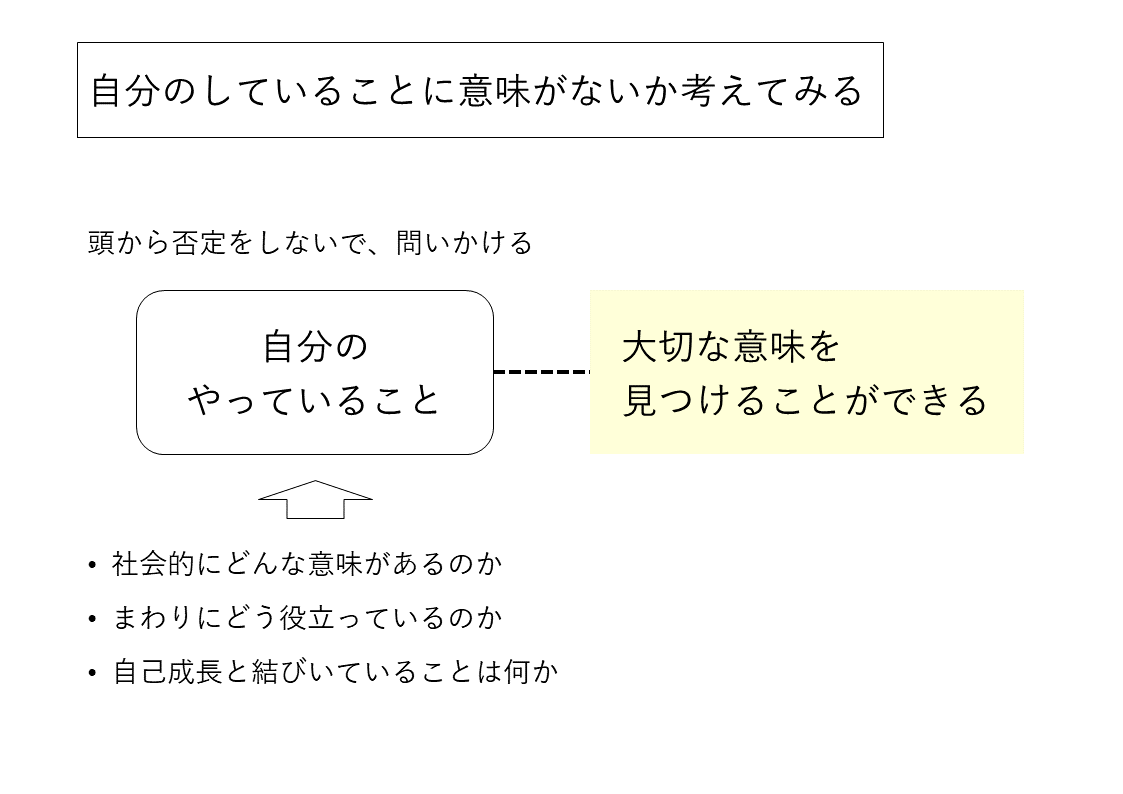

実践法① 自分のしていることに意味がないか考えてみる

アンドレ氏のクリニックには、

「毎日がむなしい」

「生活に充実感がない」

などの理由で、多くの専業主婦たちが訪ねにくるそうです。

専業主婦たちは仕事のキャリアをあきらめ、家で子供の世話をしているために

「自分の人生には意味があるのだろうか」

と、不安に思ってしまっているのですね。

その不安な気持ちは自己評価をどんどんと低下させていきます。

なぜそこまで不安に思うのかといえば、現代の社会は、キャリアアップをしていくこと、仕事での成功に高い価値が置かれているからですね。

しかし専業主婦のみなさんが行っている子育てもまた、大変な仕事であり、社会的に非常に価値のあることでしょう。

そのことを忘れている、あるいはそもそも目を向けていない、とアンドレ氏は指摘をしています。

「子供の世話をして、一緒に遊ぶことは、決して時間を無駄にする行為ではなく、それ自体に意味のある行為である」ので、そこに目を向けてほしい、

今、自分のしていることを頭から否定しないで、それに意味を見つけてほしい

とアンドレ氏はアドバイスをしています。

そもそも、仕事に就いているからとって、それだけで「自分の人生に意味がある」と思えるかというと、そういうことにはなりませんね。

仕事をしていながら、自分の人生に意味を見つけることができず、無力感に陥っている人もいるからです。

何をするかも大切ですが、それ以上に大切なのは、自分のしていることに「意味を見つける」ことです。

自分のやっていることは

- 社会的にどんな意味があるのか

- まわりにどう役立っているのか

- 自己成長と結びいていることは何か

ということを問いかけていけば、意味を見つけることはできるでしょう。

実践法② 日常の行為を大切にする

「人生に意味を与える」のであれば、日常の行為を大切にするのも効果的な方法である、といわれています。

普段の行為を漠然とやっていくのではなく、1つ1つ、大切なこととして行っていくことで、充実感が得られますね。

その積み重ねによって、人生に意味を感じることもできるでしょう。

そのためには、何かをしながら別のことをするのではなく、1つのことのみを行うようにすることが勧められています。

例えば、病院の待合室にいるなら、時間つぶしと思って何か別のこと(特に興味のない雑誌を読んだり、漫然とスマホを眺めるなど)をしないようにしましょう。

時間つぶしと思ってやったことは、結局、その時間を無駄に過ごしたことになるからです。

それよりも、ゆったりと椅子に腰をおろして、「ただ、順番がくるのを待って」みましょう。

「今、ここで私は生きている。これから専門の知識を持って経験を積んだひとりの人間が私を診察してくれる。それはとってもありがたいことだ」と考えながら…。

そのように思いを巡らすと、ただ、順番を待っていることにも意味を感じることができるでしょう。

そのほうが、時間をつぶしをしたり、早く順番が来ないかとイライラして待っていたりするより、よほど有意義な時間となりますね。

これは、街を歩く・食器を洗う・電車で移動する・待ち合わせの場所で相手を待つ、といった行為についても同じことがいえます。

行為を、単なる手段としてのみ考えるのではなく、楽しむようにする

そういった日常の行為を何かの手段としてのみ考えるのではなく、その行為自体を楽しむようにすれば、その行為は決して意味ないものとはなりませんね。

行為を楽しむということについて、わかりやすい例として「食事」が挙げられています。

食事をすることを単なる栄養の補給という手段として考えるのではなく、それ自体を<目的>として楽しむこともできます。

どちらが人生に意味を感じ、人生を豊かにできるかは、簡単に考えることができますね。

ある研究によると、

アメリカ人と比べて、フランス人は食事を楽しむ傾向が強い。そのおかげで、フランス人は肥満が少ない

ということがわかっているそうです。

食事をすること自体を目的として、それを楽しむことで、満ち足りた気分になり、必要以上に食べることもなくなるからだと思います。

食事を楽しむことは、メタボリック症候群予防にも役立つといえるのですね。

| 何かをしながら食事をするのではなく | 食事自体を楽しむ |

|

|

以上が、人生の意味を見つけるための実践法でした。

次回は、死の恐怖とそれに立ち向かう実践法についてお話ししていきます。

まとめ

- 人間は自らの行為に意味を見出す動物です。それは素晴らしい特徴であるいっぽう、自分のしていることに意味を感じられないと不幸せになるという弱みにもなります。毎日を幸せに過ごすには、悩みや苦しみがないことよりも、意味ある人生を送ることが欠かせません

- 「人生の意味」を見つけられれば、人生にも自らにも価値を感じられるようになって自己評価がよくなります。このように「人生の意味」と自己評価には深い関係があるため、「人生の意味」は宗教・哲学だけでなく、心理学でも扱われるテーマになっています

- 人生の意味を見つけるための実践法として、2つをご紹介しました

- 自分のしていることに意味がないか考えてみる-

例として、多くの専業主婦たちは、家で子供の世話をしていることに意味を見出せずにクリニックを訪ねにくる、といわれています。しかし子育てもまた、社会的に非常に価値のあることであり、そこに目を向けてほしい、といわれています。

自分のしていることを社会的な意味、周囲への貢献、自己成長の観点から見るようにしていきましょう - 日常の行為を大切にする-

日常の行為を大切にすることも、「人生に意味を与える」効果的な方法です。そのために、何かをしながら別のことをする、時間つぶしに何かをするのではなく、1つのことのみを行うことが勧められています。

その際、手段としてのみだけでなく、その行為自体を楽しむようにすることで、満ち足りた気持ちも得ることができます

- 自分のしていることに意味がないか考えてみる-

続きの記事はこちら

スポンサーリンク