勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその49回目です。

スポンサーリンク

行動の仕方を改善する③「失敗と成功との関わり方」

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、4番目の「行動の仕方を改善する」の中の、「失敗と成功との関わり方」についてお話ししました。

失敗とどう関われば、自己評価はよくなるのか

行動には<失敗>と<成功>がつきものであり、

成功すれば自己評価は上がり、失敗すれば自己評価は下がります。

しかし成功して自己評価が上がっても、必ずしもよい自己評価になるとは限りませんし、失敗して自己評価が下がっても、それで自己評価は悪くなるといえるかというと、そうではありません。

問題は失敗・成功との関わり方であり、たとえ失敗しても上手に関われば、自己評価はよくなっていくのです。

ではその失敗とどう付き合っていくのがいいのでしょうか。

<失敗のアレルギー>になっている人は要注意

行動の結果、失敗し、社会的な立場が悪くなるなど、実害が生じることあります。

そのようなリスクを避けるために<失敗を恐れる気持ち>もある程度は必要です。

しかし失敗を恐れる気持ちが過剰になれば、それは<失敗のアレルギー>であり、そのままでは自己評価をよくすることはできませんね。

失敗を極度に恐れる理由は、恥ずかしいという感情のせい、といわれています。「失敗したら、恥ずかしい思いをする」と、恥の感情を味わいたくないことから、行動が制限されます。

裏を返せば、恥ずかしいという感情をコントロールできれば、失敗を恐れずに行動できるようになるといえます。

失敗を恐れないようにするための10の実践法

「恥ずかしいという感情のコントロール」という点も踏まえた、失敗を恐れないための実践法を10個、ご紹介しました。

- 失敗を分析する習慣をつける

- 失敗が辛いものであればあるほど正面から向き合う

- 完全な失敗はないと思う

- フィードバックを求める

- 記憶をよいものにする

- 失敗は成功への過程だと考える

- 過去の失敗の結果がどうだったか、時々、確かめてみる

- 失敗に慣れる訓練をする

- 完全にできなくても、失敗だとは考えない

- 行動する

成功とどう関われば、自己評価はよくなるのか

成功は自己評価の栄養であることは間違いありません。

しかしそれは<自己の外側の要因>であり、外部からもたらされるものです。

そのため、<自己の外側の要因>によって支えられた自己評価は、<自己の内側の要因(=自分は愛されているという気持ち/人間的に成長しているという実感・美徳)>に支えられた自己評価よりも崩れやすいのです。

反対に、<自己の内側の要因>に支えられた自己評価は外部からの影響が小さいため、自己評価をよくしていくときには、

- 対人関係をよくすること

- 内面の成長を目指すこと

に重きをおいたほうがいい、といわれています。

成功と上手に付き合うための2つの実践法

上記の点を踏まえた成功との上手な付き合い方として、2つをご紹介しました

①<成功>以外の価値観を大切にする

「人間の価値=成功」とだけ思ってしまうと、自らを、成功に結びつくのみの行動にかりたて、人とのつながりや自然との触れ合いなど、成功以上の価値を持っているものを手放していしまいます。

特定の行動のみに自分を縛りつけないために、成功以外の価値観を大切にすることも必要なのですね。

②成功から自由になる

もし何かで成功したなら、そこは素直に喜びを味わいましょう。

しかしその成功で舞い上がり、成功にとらわれ、さらなる成功を求めてしまうことがないように注意が必要です。

成功は成功と認めて、ただ それを静かに味わうことにする(成功から自由になる)ことが勧められています。

前回の詳細はこちら

今回は、<後悔の心理学>についてお話ししていきます。

後悔と行動、自己評価との関係がわかり、後悔とも上手に付き合える<後悔の心理学>

行動には<成功>と<失敗>がつきものである、ということを見てきました。

その失敗や成功から自由になれば、

失敗や成功をあまり気にしなければ、私達は行動する前に、ためらうことなく行動を開始することができます。

また、行動中は結果を気にしないようになり、行動そのものを楽しむこともできます。

そして行動後は、失敗か成功のどちらの結果が出たにしても、冷静に受け止められ、必要なら次の行動に生かすことができるようになりますね。

この「失敗や成功から自由になる」ためには、失敗や成功と密接に関わりがあり、自己評価とも結びついており、行動にも影響を与える感情があることを押さえておくべきです。

その感情が<後悔>です。

この後悔によって行動が邪魔をされ、自己評価に悪影響が出ることがあります。

では、後悔と行動、自己評価との間にはどのような関係があるのか、

また、その後悔と上手に付き合っていく方法をご紹介していきます。

“する”のと“しない”のと、どちらが後悔するか

行動後に感じる後悔は、

- 行動前に感じる<ためらい>

- 行動中に感じる<迷い>

とセットになっています。

この3つはいずれも、<失敗>と結びついた心の動きといわれています。

人は、行動する前には「失敗したらどうしよう?」とためらい、

行動中は「この行動を選択してよかったのだろうか?」と迷い、

行動の結果、失敗すると、「こんなことはするんじゃなかった」と後悔するのですね。

何かをして、失敗したときに抱く感情が、基本的な後悔の形です。

しかし、人は「何かをした」ときだけ後悔をするのでしょうか。

そうではなく、「何かをしなかった」ときも後悔をするのです。

では、何かをしたときと、何もしなかったときとで、どちらがより後悔するものなのでしょうか。

それについて、興味深い実験が紹介されていました。

行動したとき、しなかったときの後悔を比べた実験

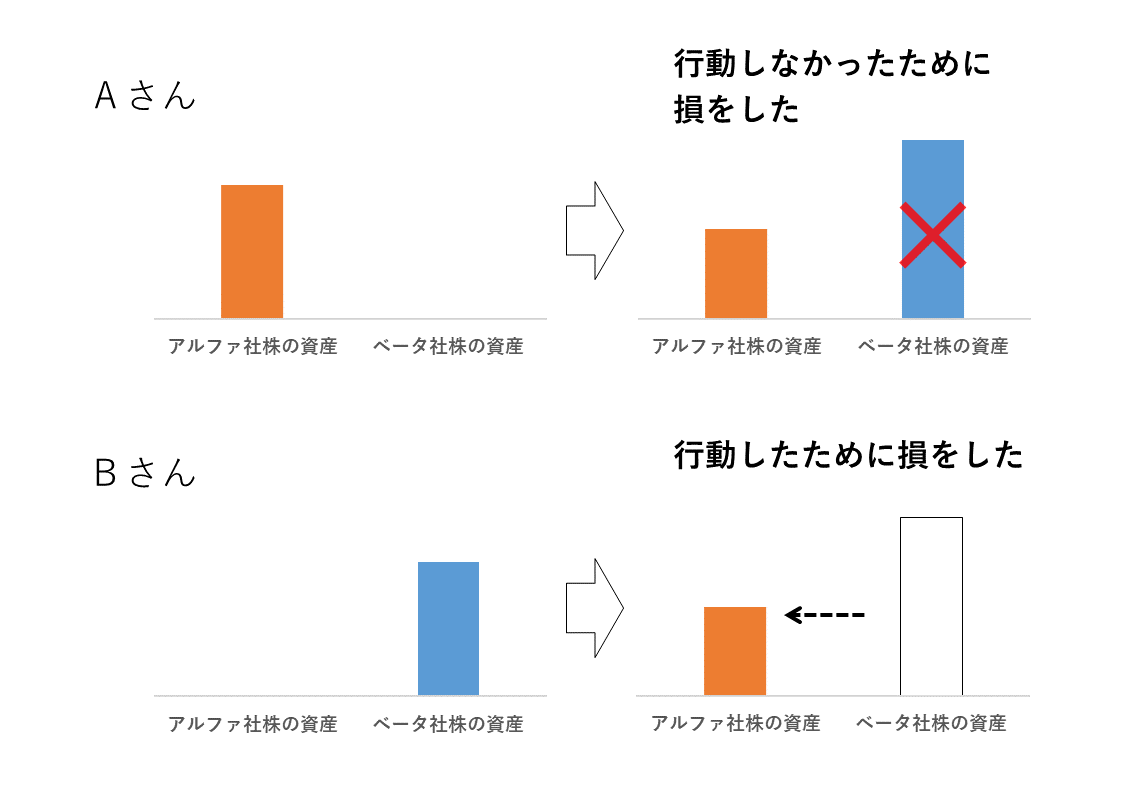

あるふたりの男性がいて、Aさんはアルファ会社の、Bさんはベータ会社の株を持っているとします。

Aさんはあるとき、アルファ会社の株をすべて売って、ベータ会社の株を買おうと考えましたが、結局、そうはしませんでした。

ところが、その後でアルファ会社の業績が悪化し、一方でベータ会社の業績はよくなって利益をあげたため、Aさんは「行動を起こさなかったこと」によって、約25万円を損しました。

対して、Bさんは同じ時期に、ベータ会社の株を全部売って、アルファ会社の株を購入したために、同じく約25万円を損しました。

Bさんの場合は、「行動を起こした」ことによって後悔をしたのでした。

それでは、この時、行動を起こさなかったAさんと、行動を起こしたBさんとでは、どちらが強く後悔するでしょうか。

アンケート調査によって、実に92%の人が、「Bさんのほうが後悔するだろう」と回答しました。

つまり、多くの人は、「行動した」ときの後悔のほうが、「行動しなかった」ときの後悔よりも大きい、と考えているのですね。

それは、「何もしなければうまくいっていたのに、わざわざ行動したことで失敗をした。なんてバカなことをやったのだろう」と思うからです。

それに対して、行動を起こさなかった場合は、「やっていれば失敗しなかったかもしれないが、その時点ではどうなるかわからなかったから、仕方がない」とあきらめがつくので、後悔はそこまで大きくはなかったのです。

行動したときのほうが後悔が大きい理由

行動したときのほうが後悔が大きいのは、<感情=進化説>の立場から解説されています。

そもそもなぜ、後悔という感情を残っているのかといえば、「軽率な行動を戒め、失敗をした場合は次に慎重になる」のに役立つからです。

何かをして失敗したときに、後悔をして、その経験を生かした人のほうが生き残る確率が高かったのですね。

そのため何かをして失敗したときのほうが後悔は大きい、といわれています。

失敗とは関係なく後悔する場合

その一方で、私達は何かをしなかった際も後悔を感じます。

それが顕著に表れるのは、<人生に関わる大きな決断>をしたときです。

具体的には

「もう少し学業を続ければよかった…」

「子供が小さいときに、もう少し一緒に遊んでやる時間をつくればよかった…」

「あの人が生きているうちに、もっと話をしておけばよかった…」

という後悔があるでしょう。

社会的階層の異なる77人の人々へのアンケート調査によると、

「あなたの人生で後悔していることはなんですか? いくつか答えてください」という質問に対して、

「後悔している」と回答のあった213の出来事のうち、「~したこと」に対する後悔は37%だったのに対し(間違った職業を選んでしまった、間違った結婚をしてしまったなど)、

「~しなかった」ことに対する後悔は63%にも及んだそうです。

先の例(株の損失)の例とは反対の結果が出ていることになります。なぜこのような違いが出るのでしょうか。

行動しなかったときの後悔が大きくなる理由

「~しなかった」ことのほうが後悔する理由は、<時間の問題>による、といわれています。

行動することにしたのか、行動しないことにしたのかは、その選択からどれくらい時間が経ったかで後悔の質が変わってくる、ということです。

先に紹介したように、私達は行動を選択をして失敗した場合(間違った仕事の選択をしたなど)、その直後には激しく後悔をしますね。

しかしその後悔は時とともに消化されて、小さくなっていきます。

直後は後悔しても、「その選択からも学べることがあった、教訓が得られた」など、だんだんを良い部分も見えてくるからですね。

反対に、「~したい」と思ったのに行動を選択しなかった場合には、時が経つにつれて、「あの時に行動していたら、どうなっていただろうか」という気持ちが強くなってきます。

これは「もし行動していたら失敗していたかもしれないが、成功していた可能性もある」と、結果がわからないだけに、納得のしようがなく、気持ちがくすぶり、やがては後悔だけが残ることになりますね。

そのため、人生での大きな決断を迫られたときに行動しなかったことに対しての、後悔の思いが強いのです。

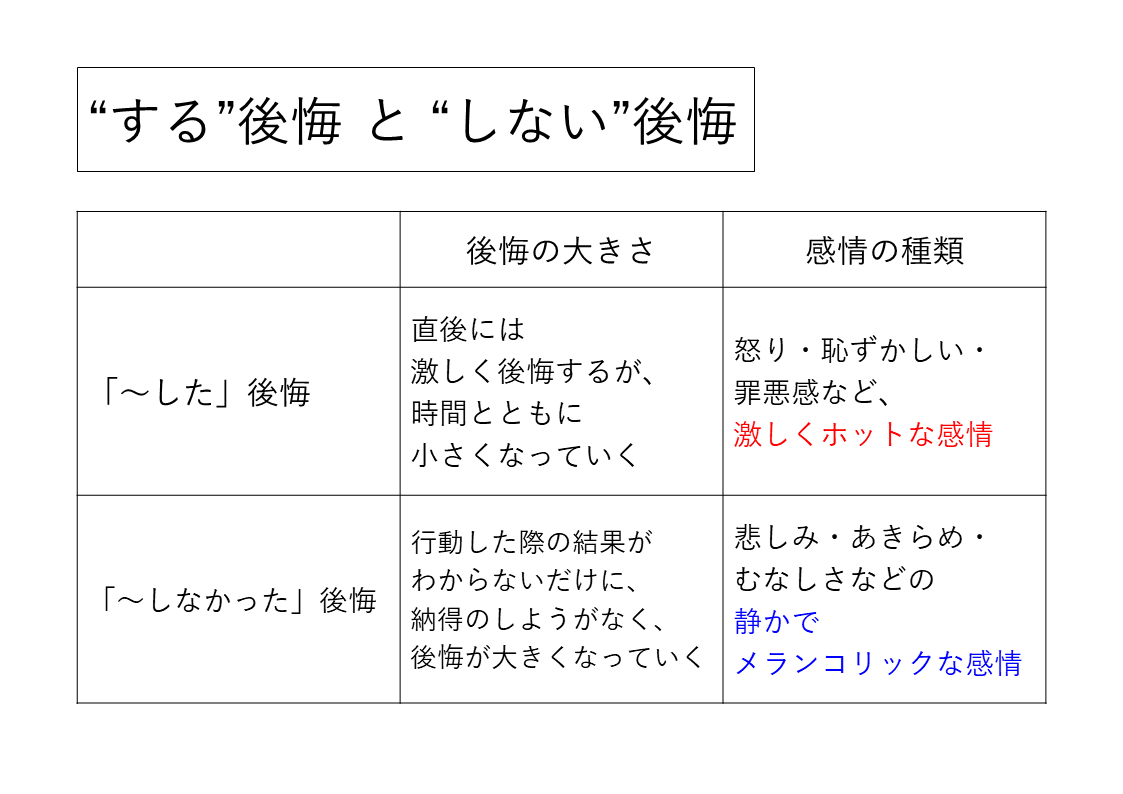

ふたつの種類の後悔の、感情の違い

したことへの後悔と、しなかったことへの後悔は、感情という側面からも違いがある、といわれています。

何か行動を起こして失敗した直後に感じる「ああ、こんなこと、しなければよかった」という後悔は、

その行動をとらずに「ああ、あのとき、こうしておけばよかった」という後悔より、強い感情を引き起こします。

その感情の種類も、何かをして失敗した直後に感じる後悔は、怒り・恥ずかしい・罪悪感など、激しくホットな感情が中心です。

それに対して、行動をとらないことで感じる後悔は、悲しみ・あきらめ・むなしさなどの静かでメランコリックな感情を中心にしています。

このように違いが生じるのは、何かをした後悔は<現実的>であり、

何かをしなかった後悔は<仮想的>だからですね。

実際に起こらなかったことに対しては悲しみやあきらめを抱くしかなく、だからこそ、その後悔は長期的に続くとともに、日に日に大きくなっていくのです。

後悔の感情と、自己評価との関係

では、後悔と自己評価とには、どのような関係があるのでしょうか。

自己評価の低い人は、失敗を恐れて行動を回避する傾向があるため、「何かをして後悔する」ことは少ないですが、「何かをしなかったのを後悔している」場合が多い、といわれています。

反対に、高くてもろい自己評価の人は、「何かをして後悔する」ことが多いです。

<よい自己評価>の人と、後悔

それでは、<よい自己評価>の人は、後悔の感情とどのように向き合っているのでしょうか。

さまざまな研究の結果によると、よい自己評価の人は、記憶にバイアスがかかっており、失敗したことよりも成功したことを覚えているそうです。

一方で、<あまりよくない自己評価>を持っている人は、その反対で、成功したことよりも失敗したことをよく覚えている、といわれています。

なぜこのような違いがあるのかというと、自己評価に問題のある人は、失敗にきちんと向き合っていないために、失敗の記憶がいつまでも悪い形で残ってしまうから、と説明されています。

失敗の記憶がいつまでも残れば、後悔の感情もいつまでもついて回ってしまうでしょう。

<よい自己評価>の人は、失敗と適切に向き合っているため、その失敗がよい形で記憶されます。そのため、後悔の感情がついて回ることもないのですね。

後悔と上手に付き合うための実践法

それでは、その後悔の感情と上手に付き合うためにはどうすればいいのでしょうか。

後悔は、失敗や成功と深く結びついています。

しなかった後悔をしないためには「失敗を恐れずに行動すること」が必要であり、

また、したことへの後悔を和らげるには「行動して失敗した結果を前向きに受け入れる」ことが必要ですね。

それについては、これまでお話ししてきましたので(前回記事と、下記の記事をご参照ください)、

参考:

「失敗を恐れずに行動すること」に関して

ここでは、失敗や成功という結果が出ないときの後悔についてご紹介します。

行動の結果が常に失敗・成功という、ハッキリした形で出てくるわけではありません。

たとえば、「何かをして失敗した」にしても、「しなかった」のであれば、もっと大きな失敗につながっていた場合もあるでしょう。

反対に、しなかったことで悪い結果につながっても、していた場合はもっとひどい結果になっていたかもしれませんね。

選択した結果、「本当はどうすることがよかったのか」判断はできないのです。

そうなると、後悔という感情の本質は、「行動したこと(行動しなかったこと)が失敗だった」という事実にあるのではなく(失敗が成功に転じることもあるため)、「正しい選択をしなかったのではないか(これは失敗だった)」という思いにある、といわれています。

そうであるなら、実践法は簡単であり、その1つが挙げられています。

その実践法が、「<正しい選択>などないと知る」ことです。

実践法-<正しい選択>などないと知る

<よい自己評価>を持っている人は、自分の選択を受け入れて、それが正しかったのかどうかを考えない傾向にあります。

対して、自己評価に問題のある人は、「正しい選択か、間違った選択か」にこだわります。

では、<これを選べば絶対に後悔しない、正しい選択>というものはあるのでしょうか。

そういうものはありませんね。

あるとすれば、それは選択した後で努力をして、その選択を「正しいものにした」(つまり、結果的によいものにした)ということだといわれています。

人生は選択の連続であり、1日に数え切れないほどの選択をしています。重要な選択に限っても、かなりの数があるといえるでしょう。

そのたびに、正しい選択かどうかを気にしていれば、何も選択できなくなりかねません。

もちろん、選択の結果、明らかに失敗したとわかって後悔することもありますね。

ただ、その場合も学びや教訓を得ることができ、その選択を「正しいものにする」ことは十分可能です。

問題は、正しい選択かどうかにこだわり、何もできなくなってしまうことなのです。

それを防ぐ方法として、

「もしほかの仕事についていたら、まったく後悔しなかっただろうか」

「もしほかの人と結婚していたら、まったく後悔しなかっただろうか」

と考えてみることです。

そうすれば、絶対に正しい選択はないのだとわかり、自分の選択を「正しいものにしていこう」という意欲が出てくるでしょう。

そうなれば、どんな選択をしたとしても、後悔を引きずって何もできなくなることは防げるのですね。

後悔に関する問題点は、自己評価に問題のある人は、後悔を恐れて、行動することができなくなってしまう場合が多いことであり、そのことだけは頭に入れておいていただきたい、と締めくくられています。

以上が「後悔の心理学」についてでした。

次回は、行動することの利点をご紹介していきます。

まとめ

- 失敗や成功と密接な関わりがあり、自己評価とも結びついている感情が<後悔>です。後悔によって行動が妨げられ、自己評価に悪影響が出ることがあります

- 何かをして失敗したときに抱く感情が、後悔の基本的な形です。しかし何かをしなかったときも後悔することがあります。失敗した直後は、何かをしたときの後悔のほうが大きいです

- 人生に関わる重要な決断に関しては、何かをしなかったときの後悔のほうが大きくなります。それは、時間の経過とともに、何かをしたときの後悔は消化されて小さくなっていくのに対し、しなかった場合は納得のしようがなく、気持ちのくすぶりがなくならないからです

- よい自己評価の人は、失敗と適切に向き合っているために、失敗もよい形で記憶されるので、後悔の感情がついて回ることはありません。対して、悪い自己評価の人は失敗と向き合えていないため、失敗が悪い形で記憶されており、後悔の感情がついて回ります

- 結果が出ていないときの後悔との上手な付き合い方は、「<正しい選択>などないと知る」ことです。正しい選択かどうかにこだわっていては、何もできずじまいとなってしまいます。それこそが問題です。

絶対に正しい選択はないとわかれば、選択を正しいものにしていこうと努力ができます

続きの記事はこちら

スポンサーリンク