勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその46回目です。

スポンサーリンク

人に好意的になるための4つの方法-「人に感謝する」「人を称賛する」

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、3番目の「他人との関係を改善する」の中の、人に好意的になるための実践法をご紹介しました。

人に好意的になるための4つの方法

人に好意的になる方法として、具体的に以下の4つが教えられています。

- 人に優しくする

- 人に寛大になる

- 人に感謝する

- 人を称賛する

前回はこれらのうち、「人に感謝する」「人を称賛する」方法をご紹介しました。

人に感謝することの利点

人にしてもらったことに感謝することには数え切れにない利点がある、といわれています。そのうち、3つをお話ししました。

- 人に感謝すると「心が穏やかになり、幸せになれる」ことを数多くの研究が証明しています。その幸せな気持ちは自己評価にもよい影響を与えるのです

- 感謝をすると「自分がこうなれたのは、まわりのおかげ」と思えるので、帰属意識(社会やグループの一員である、という気持ち)が強まります

- <物質主義的な態度(「これは自分ひとりの力で手に入れたものだ」という考えと、それにもとづく行動)>をとって<所有>にこだわると、相手との関係が悪化して、自己評価が悪くなってしまいかねません。感謝はそのような態度、所有へのこだわりを緩和させます

人に感謝するための4つの実践法

①自分の成功を歴史的に考える

何かに成功したといっても、それは、自分が一から築いたものではなく、ほかの人が積み上げてきたものがあってこそ、自分も成功できたといえますね。

自分の成功は、<その分野でこれまで成功してきた人々>の系譜に連なっているのを意識することが勧められています。

②ほんの小さなことにでも感謝する習慣をつける

「何かで人が微笑んでくれた」「落とし物を拾ってくれた」など、ほんの小さなことにでも感謝するようにしてみましょう。

小さなことに感謝する習慣を持つことで、何事も当たり前ではないと思えるようになり、さらに感謝の気持ちを持ちやすくなります。

③毎日、寝る前に今日一日、優しくしてもらったことを思い出す

「今日は、心のこもったメールをもらった」「ちょっとした気遣いを見せてくれた」など、寝る前に感謝の気持ちを新たにすることが勧められています。

④直接、面識のない人にも感謝する

過去に活躍した偉人の功績や、その功績を伝えてきた人に対しても感謝の気持ちを持つことで、これまで生きてきた人類のほとんどとつながっている、という実感も得られます。

人を称賛することの利点

人を称賛することで、自分の限界を認めて「さらに努力して自分を高めよう」と思えるとともに、称賛した人と同じグループであることに誇りを感じ、それを通して自分の価値も感じられるようになります。

あるいは、その人の素晴らしいところを称賛してお手本にすれば、自分を高められます。その結果、いずれも自己評価はよくなるのです。

人を称賛するための2つの実践法

①人を称賛することは、自分の先入観を変える力になると知る

相手のよいところに気づいて称賛すれば、「あの人はこんな人だ」という悪い先入観・偏見を取り除くことができ、人間関係をよい方向に進ませることができます。

称賛にはそのような大きな力があると知れば、相手の長所を見つけようという気持ちも高まっていくでしょう。

②まわりに注意して、人のよいところを見逃さないようにする

脳の性質上、私達はどうしても相手の悪い部分に目がいきがちになります。そのため放っておけば、相手の短所ばかりが見えて、相手との関係も悪化していきます。

だからこそ、人のよさを見る目を鍛えること(実際には、脳の機能を高めること)が大切です。

相手のよいところを見逃さないように注意をして周りを見て、よいところがあれば、すかさずに称賛する。そうすると相手との関係もよくなり、自分の気分もよくなっていくでしょう。

人々のなかに自分の居場所を見つける

人間は社会的な動物であるので、人との関係をよくしなければ、自己評価もよくなってはいきません。

反対に、関係がよくなれば帰属意識が強まり、豊かな自分をつくり上げることができます。何よりも、自分は一人ではないという安心感が生まれ、自己評価がよくなります。

自己評価がよくなれば、相手をより好意的に見ることができるようになり、相手にいっそう心を開けるので、さらに関係がよくなってますます自己評価が上がる…、という好循環に入っていけるのです。

この帰属の究極の形が、一人ひとりが自由でいて、しかも いくつものゆるやかなグループと結びついていると感じること、「自分が世界の一部であると自覚すること」です。

これは「大洋感覚」と呼ばれています。この感覚こそ、<他人との関係>のなかで、「自己評価をよくする」理想の形なのです。

前回の詳細はこちら

今回から、4つ目のパートである「行動の仕方を改善する」についてお話ししていきます。

自己評価メソッド4「行動の仕方を改善する」

行動は、自己評価の「酸素」

行動と反省を行き来することは、自己評価にとっての呼吸のようなもの、といわれています。

「なんでこんなことをやってしまったのか」と後悔の沼にはまり、行動することを制限すれば、自己評価は呼吸ができなくなり、たちまち息苦しくなってしまいます。生きづらさを感じてしまうのですね。

その生きづらさ、息苦しさから抜け出すには、<行動>するのがいちばんいいのです。行動することで、息苦しさが解消されていくのですね。そのため、行動は自己評価の「酸素」ともいわれています。

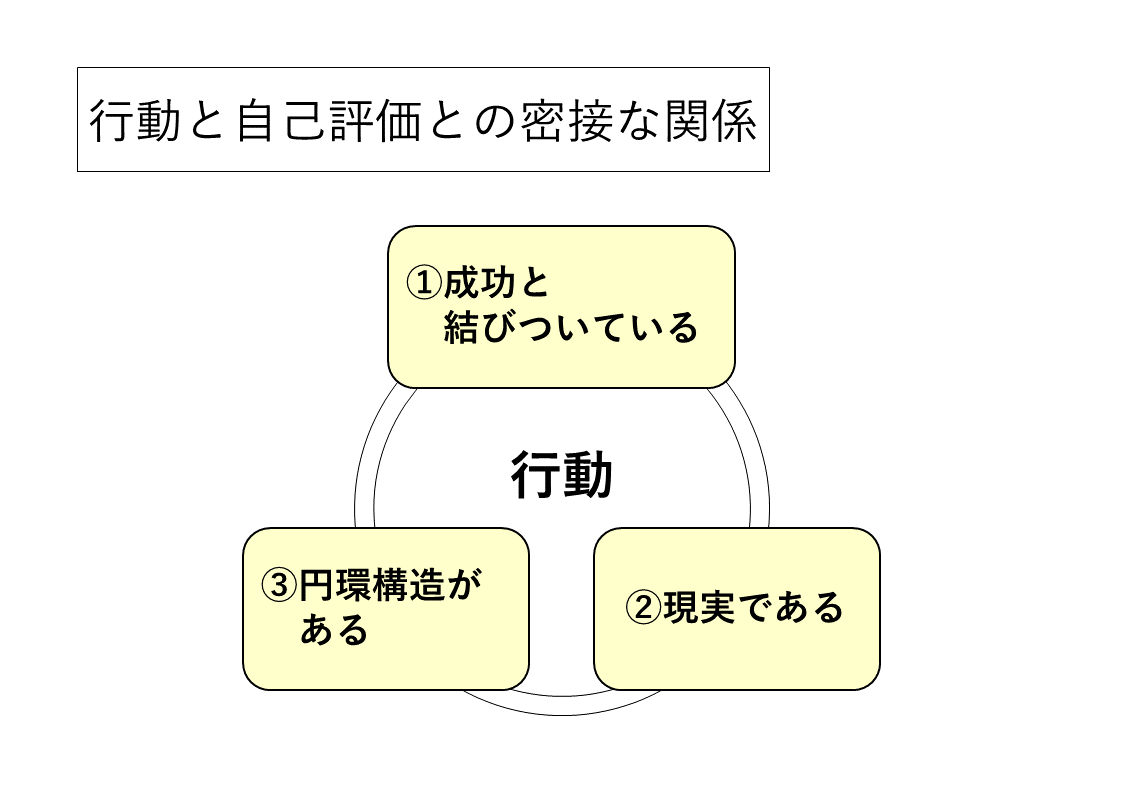

行動と自己評価との密接な関係

その行動と自己評価とには、もっと具体的にどのような関わりがあるのでしょうか。3つの面が教えられています。

①行動は成功と結びついている

これまで、自己評価の栄養源は、<人から愛されているという気持ち>と、<自分には能力があるという気持ち>であり、

<人から愛されているという気持ち=人とのつながりを感じている>のほうが、<自分には能力があるという気持ち=成功している実感がある>よりも自己評価をよくする、ということをお話ししてきました。

ただ、成功して、<自分には能力があるという気持ち>を持つことも自己評価をよくし、自己評価の大きな要素を占めていることも間違いありません。

その、成功して<能力があるという気持ち>を持つには、行動することが欠かせません。行動しなければ、成功は得られないのは明白ですね。

ゆえに、行動と自己評価には密接な関係があるといえます。

②行動は現実である

「自己評価をよくしたい」と いくら思い続けていても、それだけで自己評価をよくすることはできませんね。

行動しなければ、何も変わらないからです。

それどころか、現実の裏打ちのない 誤った自己評価をつくり上げる危険性もある、と指摘されています。

実際に行動に移して成功したり、失敗から学んだり、人間関係の輪の中に入っていって人とのつながりを実感したり、傷ついた経験から立ち直ったりと、現実にぶつかりながら自己評価はよくなっていくのです。

③円環構造がある

<行動>と<自己評価>もまた、円環構造の関係を持っている、といわれています。

すなわち、行動を起こせば自己評価はよくなり、自己評価がよくなると、失敗への不安や怖れが和らぐために行動を起こしやすくなるのです。

反対に、自己評価の低い人は、行動の結果、失敗して「自分には能力がない」とわかるのが怖いので、行動そのものを起こすことが難しいのですね。

行動の<回避>と、自己評価との関係

それでは、行動することとは反対に、行動を<回避>することは、自己評価とどのような関係があるのでしょうか。2つの面が紹介されています。

①回避は空想のこやしになる

自己評価に問題のある人は、行動を回避することで、自己評価を肥大させることがある、といわれています。

つまり、現実には行動を起こさず、

「もしやっていたら、まちがいなく成功を収めていた」

と考えるのですね。

そのように、空想のなかで自己評価を肥大させてしまうと、

「自分はすごい人間なのに、こうも認められないのは、周りの見る目がないからだ」

と不満をほかの人にぶつけてしまいます。

これでは周囲との関係は悪化するばかりで、実際の自己評価がよくなることはなく、危険な状態に陥ってしまうでしょう。

②回避は何も変えない

行動を回避して何もしなければ、今と変わることはひとつもありません。それでは不安はなくならず、失敗は嫌なものであり続けます。

行動回避によって自己評価はよくなることはひとつもないのですね。

実際に行動してこそ、人生は楽しくなり、私達は幸せになり、そうなれば失敗もだんだんと受け入れられるようになっていきます。

自己評価がよくなっていくのですね。

確かに行動をすれば、現実にぶつかって大変な思いをすることもあります。失敗や挫折を避けることはできません。

しかし失敗や挫折から教訓を得て、学ぶことができれば、失敗への恐れも小さくなって、今後 より行動しやすくなっていくでしょう。

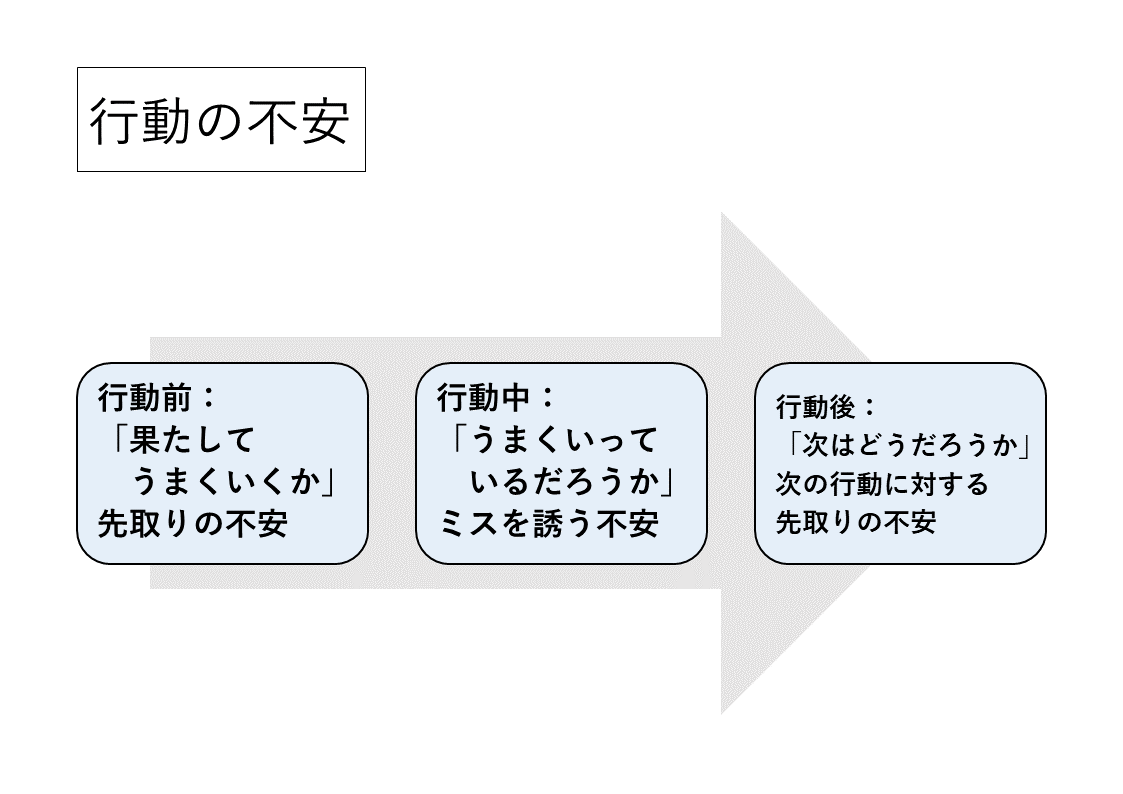

行動の不安

自己評価に大きな問題がなかったとしても、私達は行動することに不安を覚えます。その不安は<行動前>と<行動中>と<行動後>に分けることが可能です。

行動前の不安

行動する前には「果たしてうまくいくだろうか?」という、先取りの不安を感じます。

これは誰もが感じるものですが、その不安があまりに強すぎると、行動できなくなることもあります。

しかし種をまかなければ、収穫ということはありません。

現在、社会的な成功を収めている人も、その道に一歩踏み出す前は不安を感じていたに違いありません。

そこを勇気を出して行動を起こしたからこそ、現在の結果を得られたのですね。

行動中の不安

行動中の不安は、現在行っていることが

「うまくいっているだろうか」

「成果が得られるだろうか」

という感じる不安です。

こういう不安を抱えたまま行動していると、ほかのひとの反応やコメントが気になり、心配になって、行動に集中することができなくなります。

その結果、ミスをして失敗することもあるのですね。

行動後の不安

行動の結果、うまくいかなかったら、私達は苦い思いをして、「また失敗したらどうしよう」と不安になるでしょう。

ところが、うまくいっても、ホッとするのは束の間で、

「今回はたまたまうまくいったけれど、次はどうだろうか」

という不安が頭をもたげてくるのです。

これは、行動後の、その次の行動に対する先取りの不安ですね。

特に自己評価の低い人は、この不安を感じやすいといわれています。

自己評価の低い人は、成功すると不安になり、その不安は成功が大きいほど大きくなる、といわれています。

大きくなる不安は、「うまくいくだろうか」という不安に加えて、「次も周りの期待に応えられるだろうか」という不安も含まれているのです。

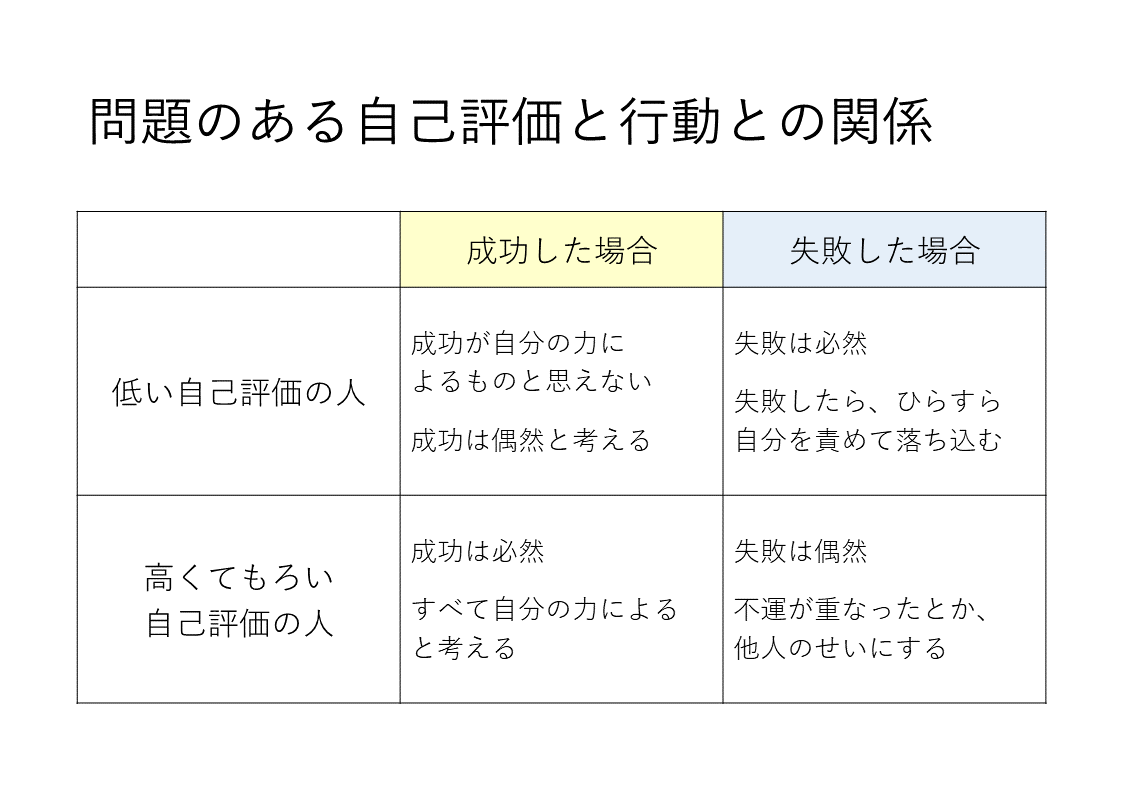

問題のある自己評価と行動との関係

では、自己評価に問題があると、<行動>にはどのような影響がもたらされるのでしょうか。

行動前:自己評価の低い人の場合

自己評価の低い人は、行動前の不安が強すぎて、行動を起こさずに入ることが多いです。

すると、「やっていたらどうせ失敗していただろう。やらなくてよかったんだ」を、悪い形が自己評価を守ろうとするのです。

行動前:自己評価が高くてもろい人の場合

自己評価が高くてもろい人が行動を起こさない場合、「回避は空想のこやしになる」でお話ししたように、「やっていたら、うまくいくはずだ」と空想し、自己評価を肥大化させます。

ただ、いずれの場合も、行動を回避しているため、何かを学ぶことはできず、自己評価はよくはならないのですね。

行動中

自己評価の低い人・高くてもろい人、どちらのタイプも結果にこだわりやすく、ミスをしやすいといわれています。

行動後:自己評価の低い人の場合

先に見たよう、自己評価の低い人は、たとえ成功しても次の行動に対して先取りした不安を覚えます。

それは、自己評価が低く、自分に自信が持てないせいで、成功を自分の力によるものだと思えないからです。

成功は偶然と思い、「次も成功できるとは限らない」と思って不安になるのですね。

その反対に、失敗は必然であり、失敗すれば「だからやらないほうがよかったんだ」とひたすら自分を責めて落ち込んでしまいます。

行動後:自己評価が高くてもろい人の場合

自己評価の高くてもろい人にとっては、成功こそ必然であり、すべて自分の力によるもの、と考えています。

状況が幸いしたとか、周りの人の適切な援助があったから、ということは頭からすっかり抜け落ちてしまっているのですね。

反対に、失敗は偶然と思い、不運な状況が重なったとか、他人のせいだと思うわけです。

自己評価に問題があれば、行動しても何も学べない

行動後の心理状態から、

「自己評価に問題があれば、たとえ行動しても、その結果から何を学ぶのは難しい」といわれています。

自己評価の低い人は、成功すれば偶然だと思い、その理由を分析せず、

また失敗した場合も、自分を責めて後悔するだけで、やはり理由を分析することはありません。

自己評価の高くてもろい人は、成功すれば自分が優れているからだと考え、

失敗すると状況や他人のせいにするため、やはり成功や失敗の理由を分析することはありません。

こうして、成功からも失敗からも学ぶことはできず、教訓を得て自己を成長させることはないため、自己評価は悪いままで有り続けてしまうのですね。

行動を起こすための6つの実践法

では行動を起こすためには具体的にどのように心がけて、実践していけばいいのでしょうか。そのための6つの実践法が紹介されています。

①小さなことをたくさんして行動に対する不安をなくす

行動をしない習慣がつくと、行動するのがだんだんと億劫になり、行動回数がさらに減ります。

そして、行動回数が少なく、行動することに慣れていなければ、失敗も多くなり、そうなるとさらに行動するのが億劫になる…、という悪循環に陥っていますね。

この悪循環を断ち切る方法として、小さな行動をたくさんすることが勧められています。

実際に心理セラピーの現場でも、<行動に対する不安>をなくすために、小さなことをさまざまな形でしてみることが推奨されているそうです。

ある失業中のクライアントは、何回か採用を断られているうちに自信がなくなり、履歴書を送ったり、面接の申し込みのための電話をかけたりすることもできなくなってしまったそうです。

相談内容は、自信を回復し、失業から立ち直るにはどうすればいいか、ということでしょうが、

電話をかけることができなければ、就職活動そのものができないままになり、失業にともなう精神的な問題を根本から解決することはできませんね。

そこで、アンドレ氏は、

「まずは受話器を外してみる」

という小さなことを勧められたそうです。

そういう小さなことの繰り返しによって、徐々に自信を取り戻し、やがては大きな成果につながっていくのですね。

②行動すると自分に宣言する

新年になると、<新年の抱負><年頭の誓い>を立てられる方は多いと思います。

たとえば、

「今年こそはダイエットする」

「禁煙をする」

「フルマラソンに挑戦する」

などがあります。

しかし、この誓いが守られることはほとんどなく、頓挫を繰り返している…、というイメージを持たれている方もまた多いでしょう。

けれど、果たして本当に新年の抱負を立てることには効果がないのでしょうか。

「新年の誓いは本当に守られないのか?」と疑問を持った研究者たちが、ある年の初めに約300人の人にアンケートを行い、

「自分がいちばん望んでいることは何か?」

と尋ねた上で、そのうちの半分の人には「今年はそれを目標にする」と誓いを立ててもらったそうです。

そうして、その次の年の初めに「目標は達成されたか?」と再びアンケートが取られました。

その結果、誓いを立てた人のうち、46%の人が「目標は達成された」と答えたのです。

一方で、誓いを立てなかった人で「目標は達成された」と答えた人はわずか4%でした。

誓いを立てた場合、そうしなかったよりも達成確率が11倍になると考えれば、すごい効果といえます。

もちろん、誓いを立てたからといって半分以上の人は目標は達成されなかったと答えているので、絶対的な方法ではありませんが、決意の表明は悪いことでは決してないのですね。

これに関連して、「プレマックの原理」をつかった、行動の仕方を変える方法も紹介されていました。

プレマックの原理とは、

頻繁にしない行動と頻繁にする行動をセットにして、頻繁にする行動の前に頻繁にしない行動をとるようにすると、頻繁にしない行動の回数が増える

というものです。

この原理から、

「あまりしたくないことは、したいことの前に片付ける」

ようにすることで、ずっと行動しやすくなるのですね。

ただ、この方法は外からの強制ではなく、自発的にとるのが望ましいともいわれています。そのほうがずっと効果があるからです。

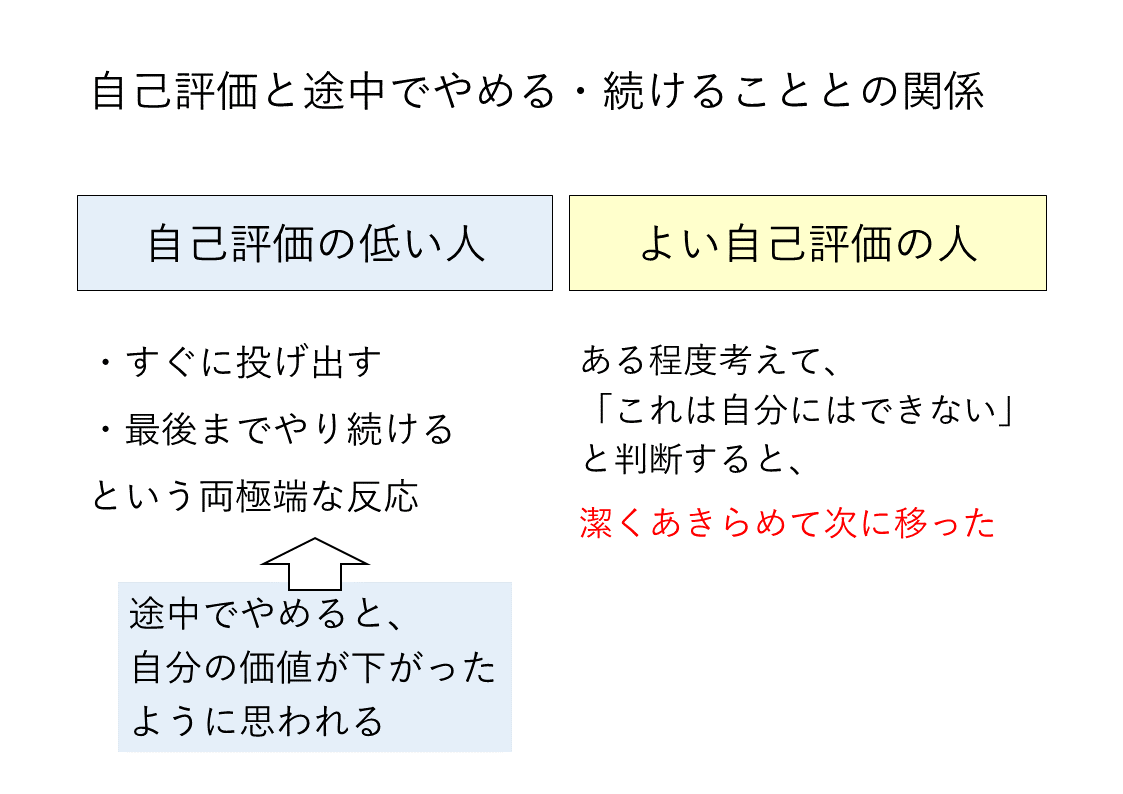

③途中でやめることも大切だと知る

行動というのは起こすのも大切ですが、同時に、途中で状況が変わったときにやめることもまた大切である、といわれています。

その行動を起こしても目標の実現は不可能であったり、行動を起こすことに意味がないとなったりすれば、やり続けるほど時間も体力も無駄になり、いつまでも達成感が得られないために自己評価にもマイナスですね。

自己評価をよくするには、途中でやめることも知らなければならないのです。

しかし、自己評価に問題があると「始めたからには、どんなことがあっても最後までやり遂げなければならない」という気持ちがあるため、なかなかやめることができません。

それは、やり続けていたことを途中でやめると、自分の価値が下がったように思われるからです。

そのような心理から、<自己評価の高くてもろい人>は面子にこだわって、たとえくだらないことでも押し通そうとするのですね。

実験で証明された、自己評価と途中でやめる・続けることとの関係

自己評価に問題の人ほど途中でやめることができないことは、実験でも証明されています。

被験者に、正解を出すのが不可能な問題を出して、

「その問題を解くことにこだわるか、あきらめて次の問題にいくか」

をみる実験を行ったところ、

<自己評価の低い人>はすぐに投げ出すか、あるいは最後までやり続けるという両極端な反応を示しました。

一方で、<よい自己評価の人>はある程度考えて、「これは自分にはできない」と判断すると、潔くあきらめて次の問題に移った、ということがわかったのです。

では、途中でやめられるようにするには、どうすればいいのでしょうか。

それには、私達には、次のような権利があることを知っておくことです。

- まちがう権利

- 途中でやめる権利

- 意見を変える権利

- 人をがっかりさせる権利

- 結果を中途半端なものにする権利

意見を変え、途中でやめて、中途半端に終わっても、たとえ人をがっかりさせることがあったとしても、それは私達の権利であると知れば、「途中でやめたとしても、私の価値は下がらない」と思えるのですね。

④完璧を目指さない

自己評価がもろいものであると、完璧にしていないと心配でしかたがなくなることもあります。

しかし、

「完璧でないと行動できない」

「成功する確信が持てないと行動できない」

というのは、<行動>の大きな妨げになります。

それでも行動しようなれば、完璧な準備に時間がかかり、行動の際には過度に緊張することになります。

これでは、精神的に苦しくなってしまいますね。

そこで勧められているのが、「もっといい加減に行動する練習をする」ことです。

心理セラピーでは、最初に小さなことから始めて、少しずつ慣れていくという方法がとられています。

たとえば、

「家事を半分だけして、あとは放りっぱなしにしておく」

などです。

自分にとって愉快なことではないが、生活に支障はない。そんなところから始めてみるのですね。

すると、「中途半端に行動して、いい加減にしていても、たいして大きな問題は起こらない」ということに気づけます。

そうなったら、もう少し大変なこと、たとえば、

「散らかったままの部屋に友人をあげる」

ことに挑戦してみます。

本当の友人であれば、それだけで嫌がることはないでしょうし、むしろ、家に招待してもらったことを喜ぶはずですね。

このように、

「まず行動してみて、たとえ中途半端になっても問題は起こらない。むしろ よい結果につながる」経験を重ねることで、自己評価もよくなり、完璧主義的な態度はおさまっていくでしょう。

⑤単純に行動する

自己評価に問題のある人は、単純に行動すればいところを複雑に考えすぎてしまう傾向にある、といわれています。

たとえば、教養のある初対面の人と話をする前に、相手が精通している分野の、どんな話題が出ても困らないように入念に準備をする、などです。

もちろん、相手のことを事前に知る努力は大切なことなのですが、インタビュアーでなければ、そこまで入念な準備は必要ないでしょう。

ただ挨拶をして気楽におしゃべりをし、自分の知らない話題になれば、わからないことには質問をして、興味を持って話を聞いたほうが、よほど楽しい経験ができますね。

時には相手から何が求められているかはいったんは度外視し、成り行きに任せるといいでしょう。

⑥行動に没頭する

行動というのは結果だけでは重要なのではなく、

それと同じくらい<行動そのもの>が重要である、といわれています。

実際に、行動すると気分がよくなることは、多くの研究で明らかになっているそうです。結果に関係なく、まず行動してみることにも意味があるとわかります。

そこからさらに進んで、「行動に没頭してみる」、目の前の作業に集中してみることが勧められています。

目の前のことに集中する、作業に没頭することは、<マインドフルネス認知療法>にも取り入れられ、自己評価によい影響をもたらすこともわかっているのです。

以上が、行動するための6つの実践法でした。

次回は、「行動の仕方を改善する」のなかの、「フィードバックに耳を傾ける」ことの重要性、そのための具体的な方法をご紹介します。

まとめ

- 行動と反省とを行き来することは自己評価の呼吸のようなものであり、行動が制限されれば、自己評価は息苦しいものになります。ゆえに行動は自己評価の酸素だといわれています

- 行動と自己評価には、以下のような密接な関係があります

- 行動は成功と結びついている-行動しなければ、成功して<自分には能力があるという気持ち>は持てません

- 行動は現実である-「自己評価をよくしたい」と思い続けているだけでは、よくなりません。実際に行動し、現実にぶつかりながら自己評価はよくなっていきます

- 円環構造がある-行動を起こせば自己評価はよくなり、自己評価がよくなれば行動しやすくなります

- 行動の<回避>と自己評価には以下のような関係があります

- 回避は空想のこやしになる-行動を回避することで、「行動していれば、うまくいっていた」と空想し、自己評価を肥大化させていきます

- 回避は何も変えない-行動しなければ何も変わらず、不安はなくなりません

- 問題のある自己評価と行動との関係について、以下の理由から「自己評価に問題があれば、行動しても何も学べない」といわれています

- 自己評価の低い人-成功は偶然と考える。失敗は必然と思ってひたすら後悔する

- 自己評価の高くてもろい人-成功は必然と判断する。失敗は偶然と思って、まわりを責める

- 行動を起こすための具体的な方法を6つ、ご紹介しました

- 小さなことをたくさんして行動に対する不安をなくす

- 行動すると自分に宣言する

- 途中でやめることも大切だと知る-自己評価に問題のある人ほど、無駄とわかっていても、身にならない行動を続ける傾向にあります

- 完璧を目指さない-もっといい加減に行動をする練習が勧められています

- 単純に行動する

- 行動に没頭する

続きの記事はこちら

スポンサーリンク