勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその29回目です。

記事の内容を動画でもご紹介しています

スポンサーリンク

人から受け入れられなかったときの4つの実践法

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回から、「他人との関係を改善する」パートの中の、「人から受け入れられなかったときの実践法」についてお話ししました。

人間は社会的な動物であり、さまざまな欲求の根底には「人から受け入れられたい」という所属意識があります。

そのため、人から受け入れられないと自己評価が傷つき、自分を価値ある存在だと思えなくなります。

ゆえに適度な自信を持ち、精神的に健康に生きていくには、人から受け入れられなかったときの上手なメンタルケアを身につけることが欠かせないといえるでしょう。

では人から拒否されたと感じたときに、その気持ちに具体的にどう対処すればいいのか。前回は、その実践法4つをご紹介しました。

①鏡を見る

人から受け入れられないと感じると、私達は自分の姿を見たくなくなる傾向にある、といわれています。

しかしそんなときこそ鏡を見て、「自分のいいところは何か?」と問いかけて考えることで、人から拒否されたと感じることのマイナスを補えるということも研究でわかっています。

②日常の小さなことをする

人から拒否されたと感じると、何もしたくなくなることもあります。

そんなときは、小さなことでもとにかくやってみることで、自己コントロール力を取り戻せて、拒否されたことのショックから抜け出せるのです。

③攻撃的にならない

人に受け入れられなかったことへ怒りを感じ、攻撃的な態度になることもあるでしょう。

しかしそんな態度をとれば、ますます人から受け入れられなくなってしまいます。そのような攻撃的な態度はやめましょう。

④人と交流する

人に受け入れてもらえなかったと思うと、それ以上、人との関わりを避け、自分の中に閉じこもってしまいがちです。けれど、それでは根本的な解決にはなりません。

そんなときこそ勧められているのが、人との交流です。

親密な関係のみならず、いろいろな人と交流して広くて浅い関係を築いておくことで、1つの関係での「受け入れられない」経験のつらさを相対化することができるのです。

前回の詳細はこちら

今回は、人から受け入れられない“恐怖”がもたらす問題についてご紹介しています。

「人から受け入れられない」不安・恐怖の役立つ面と、過剰反応による影響

人は、まわりとのつながりが切れて、人から受け入れられないことに対して非常に大きな不安を感じます。

それは、さかのぼれば原始時代、人間は集団から離れてひとりで暮らすことができなかったことに起因します(ひとりでは食料の確保が難しく、猛獣に襲われたときに助かる確率も低くなるからですね)。

ゆえに集団から受け入れられていると思うと安心感を覚え、反対に受け入れられていないと思うと「このままでは生きていけなくなる」と考え、恐怖を抱いたのです。

人から受け入れられないことへの不安・恐怖は、そこから来ていると考えられています。

この、人から受け入れられないことへの<警報システム>は、集団から排斥される(集団からの排斥は死を意味します)ことを避け、生き延びるためには欠かせないものでした。

しかしこの機能がうまく働かず、過剰に作用することがあります。

その過剰な作用とは、現実は「人から受け入れられている」のに、「受け入れられていない」と思ってしまうことです。

警報システムが故障して、人から受け入れられていないと感じると、自己評価は傷つき、下がってしまいます。生きづらさが生まれてしまうのです。

<問題のある自己評価の人>は<警報システム>が過剰反応しやすい

また、自己評価に問題のある人(低い自己評価の人、あるいは高くてもろい自己評価の人)は、人から受け入れられないことを過剰に恐れ、ほかの人のちょっとした言動に対して「自分は受け入れられていない」と思い込みやすい、ともいわれています。

自己評価の低い人は、「ほかの人は、自分よりも厳しい目で自分を見ているにちがいない」と思い、恐れがちです。

高くてもろい自己評価の人は、「ほかの人から低く評価される」ことを恐れるため、他人の言動をその<低い評価>の表れではないか、と疑ってしまいます。

つまり、警報システムが過剰に反応しているといえるのですね。

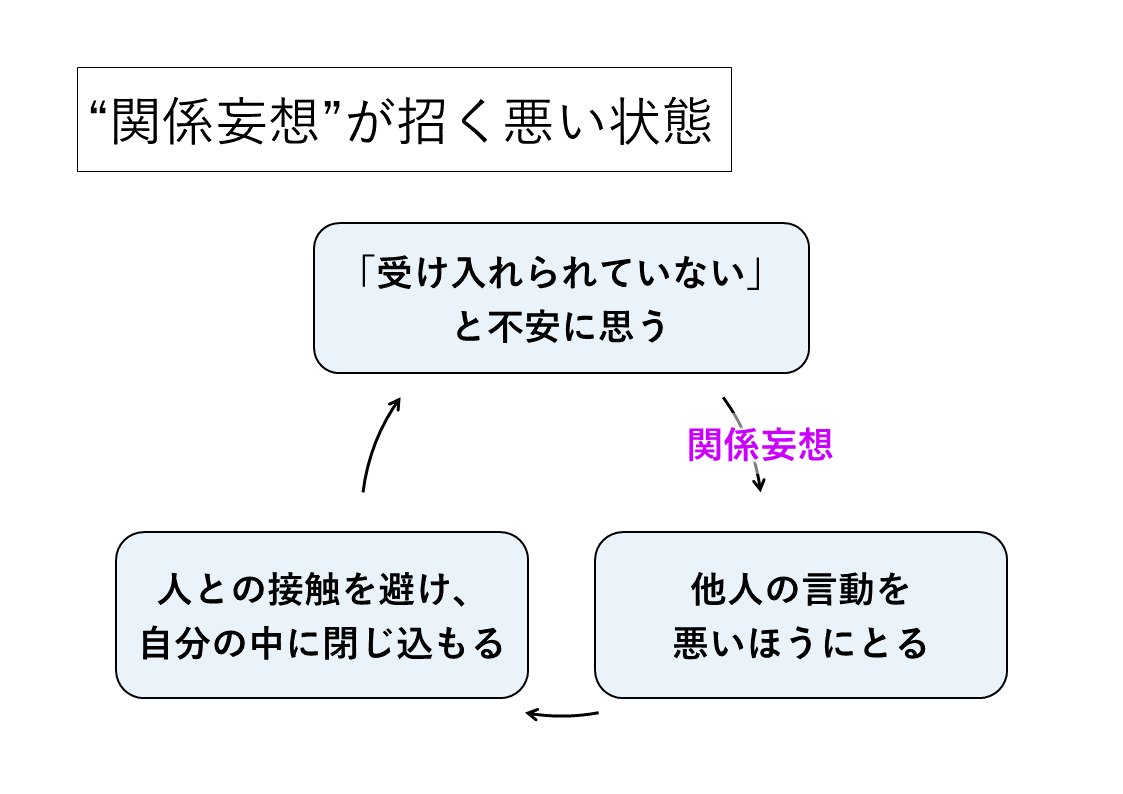

感じたことを真実だと思い込むと、本当にそのとおりになる-“関係妄想”が招く悪い状態

先に、<人から受け入れられていない>ことへの警報システムが過剰に働き、

本当は「人から受け入れられている」のに、「受け入れられていない」と思い込んだなら、自己評価は傷つき、下がる、生きづらくなる、とお話ししました。

では、具体的にどのようなことが起きて生きづらくなっていくのでしょうか。

それは、場合によっては「本当に人から受け入れられなくなる」状態をつくり出してしまうことです。

「人から受け入れられていない」ことを不安に思うと、他人の言動を悪いほうにとる傾向が出てきます。

たとえば、

- 話をしているときに相手がふと笑う

↑ 馬鹿にされたのでないか、と思う - 出したメールにすぐに返事が来ない

↑ 嫌われているのではないか、と思う - 誰かが別の誰かに耳打ちをしている

↑ 自分の悪口を言っているのではないか、と思う

などです。

このように、まわりの人のちょっとした言動を悪くとり、自分が受け入れられていないことの証拠と決めつけてしまうことは“関係妄想”といわれています。

関係妄想により、相手の言動を悪いほうに受け取って「私はまわりから拒絶されている、嫌われている」と思い込むと、これ以上 嫌な思いをするのを恐れて、自分のなかに閉じ込もるようになります。

そうなれば、相手との関係が疎遠になって、本当に受け入れられない状態を招いてしまうのですね。

しかし関係「妄想」といわれるように「私は拒否されている」という考えは誤り、もしくは行き過ぎた考えであり、本当はそこまで受け入れられていないわけではない、むしろ受け入れられていることのほうが多いのです。

それを実際に証明した実験と、その実験結果から名付けられた心理効果も教えられています。

次回はその実験と心理効果について、また「人から受け入れられない」恐怖に上手に対処して、周囲との関係をよくし、自己評価を高める実践法をご紹介していきます。

まとめ

- 人はもともと 集団から離れて生活することはできなかったため、集団から排斥されることを避けるための警報システムが備わりました。ほかの人に拒絶されることの恐怖はここから来ていると考えられています

- この警報システムが過剰に作用し、本当は人に受け入れられているのに、受け入れられていないと思い込むことがあります。自己評価に問題のある人は特に警報システムが過剰反応し、不安を感じやすいです

- 人から受け入れられていないという思いは、まわりの人の言動を悪く受け取り(=関係妄想)、人との接触を避け、本当に受け入れられない状況をつくり出してしまうこともあります。

続きの記事はこちら

スポンサーリンク