勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその47回目です。

スポンサーリンク

行動の仕方を改善して“自己評価”を高める6つの方法

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、4番目の「行動の仕方を改善する」についてお話ししました。

行動は、自己評価の「酸素」

行動と反省とを行き来することは自己評価の呼吸のようなもの、といわれています。

行動が制限されれば、自己評価は呼吸ができにくくなり、たちまち息苦しいものになります。

反対に、行動することで、自己評価の息苦しさはなくなっていくのです。そのため、行動は自己評価の酸素だといわれています。

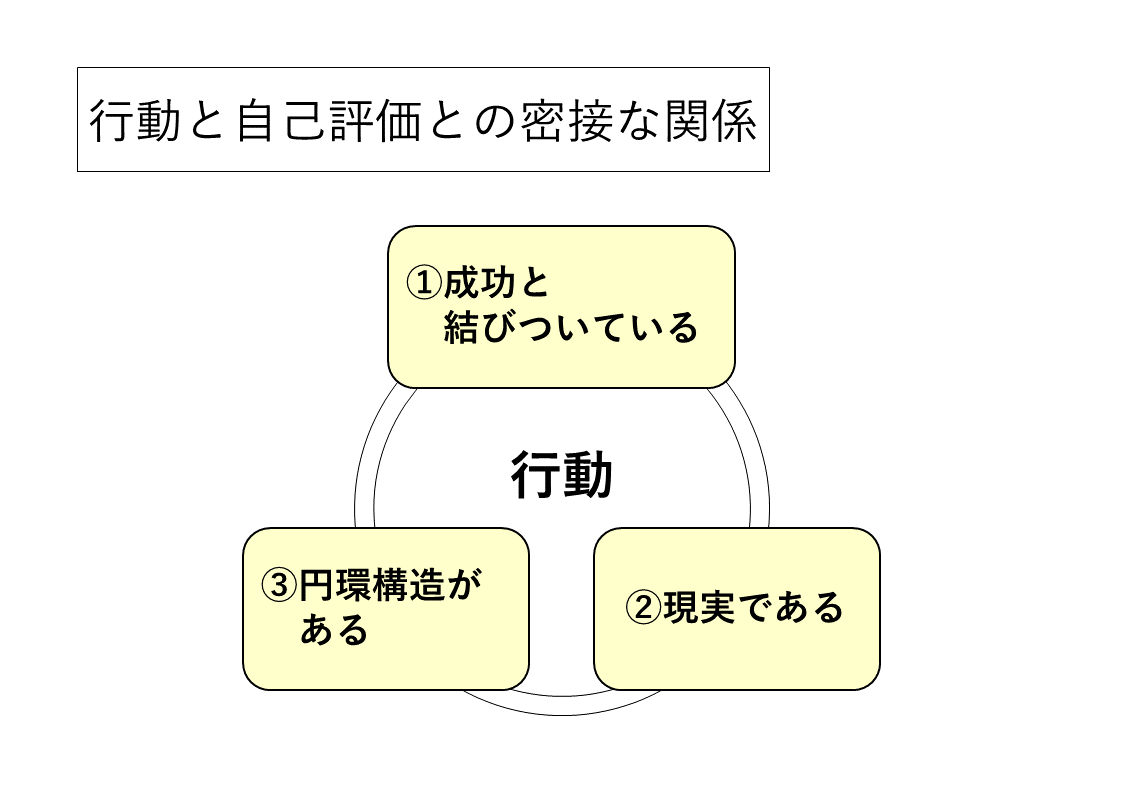

行動と自己評価との密接な関係

行動が自己評価の酸素に例えられているように、行動と自己評価には以下のような密接な関係があります。

- 行動は成功と結びついている-行動しなければ、成功して<自分には能力があるという気持ち(=自己評価の栄養源の1つ)>は持てません。

- 行動は現実である-いくら「自己評価をよくしたい」と思い続けていても、それだけでは よくなりません。実際に行動し、現実にぶつかりながら自己評価はよくなっていきます

- 円環構造がある-行動を起こせば自己評価はよくなり、自己評価がよくなれば失敗への怖れや不安が和らいで、行動を起こしやすくなります。それとは逆に、自己評価が低いと失敗を怖れて、行動を回避します。それでは自己評価は低いままです

行動の<回避>と、自己評価との関係

行動することとは反対に、行動の<回避>と自己評価には以下のような関係があるといわれています。

- 回避は空想のこやしになる-自己評価に問題のある人は、行動を回避することで、「もし行動していれば、うまくいっていた。成功していた」と空想し、自己評価を肥大化させていきます。肥大化した自己評価は他者への不満と結びつき、周囲との関係への悪化にもつながります

- 回避は何も変えない-行動しなければ何も変わらず、不安はなくなりません。それでは失敗は嫌なものであり続け、ますます行動しづらくなります

問題のある自己評価と行動との関係

問題のある自己評価(低い自己評価・高くてもろい自己評価)と行動との関係について、以下の理由から「自己評価に問題があれば、行動しても何も学べない」といわれています。

- 自己評価の低い人-成功を自分の力によるものと思えず、偶然と考える。失敗は必然と思ってひたすら自分を責めて、後悔する

- 自己評価の高くてもろい人-成功は必然であり、すべて自分の力によるものと判断する。失敗は偶然と思って、反省をせず、他人のせいだと思う

行動を起こすための6つの実践法

行動を起こすための具体的な方法を6つ、ご紹介しました。

①小さなことをたくさんして行動に対する不安をなくす

行動をしない習慣がついてしまうと、行動するのがだんだん億劫になり、行動回数が減っていきます。

行動回数が少なければ、成長もできず、失敗が重なり、さらに行動できなくなってしまう…、という悪循環に陥ります。

そこで、悪循環を断ち切る方法として、小さな行動をたくさんすることが勧められています。

例)

大きな行動:面接の申し込みのための電話をかける

⇒小さな行動:まずは受話器を外してみる

②行動すると自分に宣言する

新年の誓いを立てなかった人で、今年の目標を達成した人がわずか4%であったのに対して、

誓いを立てた人のうちの46%の人は「目標は達成された」と答えた、といわれています。

誓いを立てることが必ずしも行動と結びつくわけでありませんが、決意表明は悪いことではないとわかります。

③途中でやめることも大切だと知る

行動を起こすことに加え、途中で状況が変わったときにやめる決断をすることも大切です。実現が不可能なことのために行動をし続けても、いつまでも達成感は得られず、自己評価にはマイナスになります。

自己評価をよくするには、途中でやめることも知らなければなりません。

④完璧を目指さない

「完璧でないと行動できない」という考えは、行動の大きな妨げとなります。

そのため、やりかけのことを途中で投げ出し、そのままにしておくなどの「もっといい加減に行動をする」練習が勧められています。

例)

家事を半分だけして、あとは放りっぱなしにしておく

⑤単純に行動する

行動の前にあれこれ考えすぎてしまうと、行動をためらったり、行動してもそれ自体を楽しめなくなったりします。

ときには成り行きにまかせるといいでしょう。

⑥行動に没頭する

行動は、結果だけでなく、

それと同じくらい<行動そのもの>が重要である、といわれます。

それは、行動することで気分がよくなり、次の行動へとつながっていくからです。

さらに進んで、目の前の作業に集中する、「行動に没頭する」ことが勧められています。

前回の詳細はこちら

今回は、「行動の仕方を改善する」のなかの、「フィードバックに耳を傾ける」ことの重要性、そのための具体的な方法をご紹介します。

行動の仕方を改善する②「フィードバックに耳を傾ける」

行動をしたならば、称賛にしろ、非難にしろ、あるいはアドバイスにしろ、まわりからいろいろな反応が返ってきますね。

これを心理学では<フィードバック>といわれています。

フィードバックは、自らの行動を改善し、次の行動に生かすのには欠かせないものといえます。

しかし、あまり自己評価がよくない人は、このフィードバックをうまく利用することができません。フィードバックを利用できなければ、行動を改善して自己評価を高めることは難しくなるでしょう。

では、自己評価に問題のある人は、フィードバックに対してどう反応するのでしょうか。

フィードバックがうまく利用できない場合

問題のある自己評価のうち、高くてもろい自己評価の人は、人の批判に耳を傾けることができません。

低い自己評価の人は、称賛の言葉・ほめ言葉を信用しない、といわれています。

また、どちらの自己評価の人も、アドバイスを聞き入れようとしません。

そうなるのは、人の言葉を聞かなければ、自己評価を守ることができると考えているからですね。

具体的に、フィードバックに対して次のような態度をとるといわれています。

態度① 都合の悪い情報は耳に入れないようにする

高くてもろい自己評価の人に特に見られる態度です。

高くてもろい自己評価の人は、

「自分のしたことは間違いっていない」

「自分のしたことは素晴らしい」

という思いが強いため、自分にとって嫌な情報を避けようとしがちです。

上司が、批判や提言をした部下を罰するというのは、その好例といわれています。

態度② 人の意見は正しくないと考える

低い自己評価の人も、高くてもろい自己評価の人も、自己評価に問題にある人は、

「自分のことは自分がいちばんよく知っている」

と思い込みがちである、といわれています。

この思い込みがあるため、人の意見が「自分が思っていること」と同じであれば、それを無批判に受け入れますし、「自分が思っていること」と違えば、たちどころに否定をします。

しかし、「自分のことは自分がいちばんよく知っている」というのは危険な幻想であり、

自己評価に問題のある人は<自分の一部>しか知らないのであって、それを<自分のすべて>だと思い込んでしまっているのです。

態度③ 人の意見には裏があると考える

自己評価に問題のある人は、人の意見をそのまま受け止めることができず、

人からのほめ言葉は「この人は自分を利用しようとしている」と解釈したり、批判に対しては「私に嫉妬をしているせいだ」と考えたりするのです。

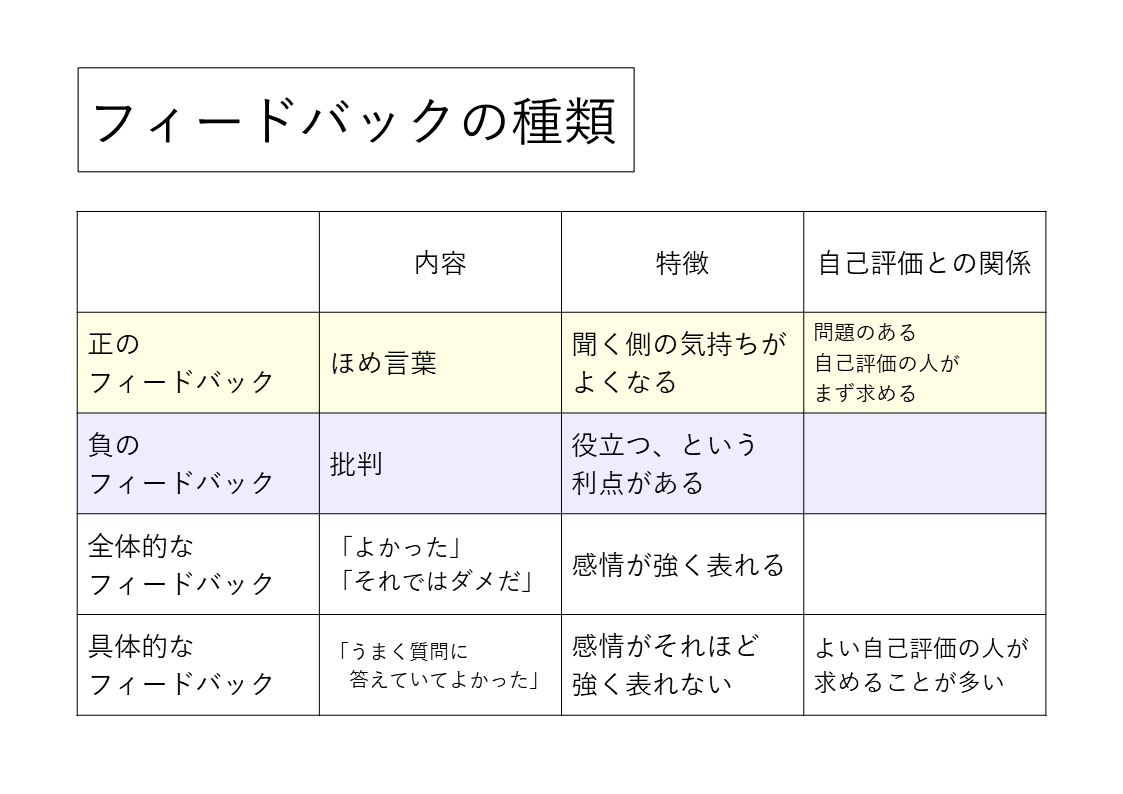

フィードバックの種類

フィードバックには、<正のフィードバック>と<負のフィードバック>がある、といわれています。

正のフィードバックは<ほめ言葉>、

負のフィードバックは<批判>を指します。

それと同時に、<全体的なフィードバック>と<具体的なフィードバック>もあります。

全体的なフィードバックは、「よかった」「それではダメだ」といったもの、

具体的なフィードバックは、「うまく質問に答えていてよかった」「人の目を見ないで話すのはよくなかった」といったものです。

全体的なフィードバックには感情が強く表れ、

具体的なフィードバックにはそれほど強く表れません。

そのため、聞くほうからすると、たとえ批判的なものであっても、具体的なフィードバックのほうが消化しやすい、といわれています。

ゆえに誰かにフィードバックを送るなら(特に、負のフィードバックをするときはいっそう)、具体的にしたほうがいい、と勧められています。

他方、正のフィードバックと負のフィードバックについては、正のフィードバックには「(聞く側は)気持ちがよい」という利点があります。

しかし、負のフィードバックにも「役に立つ」という利点があります。

ですので私達は、特に大変な仕事をしたあとには、安心感を得るために、正のフィードバックを聞きたいと思います。

一方で、負のフィードバックを聞くことも大切に思っており、長く、深く接している相手ほど負のフィードバックを求める傾向にあるのです。

フィードバックの種類と、自己評価との関係

それでは、フィードバックの種類と、自己評価とには、どのような関係があるのでしょうか。

よい自己評価を持っている人は、具体的なフィードバックを求めることが多い(具体的であれば、正でも負でもかまわない)といわれています。

反対に、問題のある自己評価の人は、正のフィードバックを求める傾向にあります。

よい自己評価の人は、フィードバックを自己成長に役立てていきたい、

問題のある自己評価の人は、ほめ言葉を聞いて安心したい、という思いがあると見てとれますね。

また、何かに失敗したとき、よい自己評価を持っている人は、問題の解決に集中し、ほかの人からのフィードバックはとりあえずは注意を払わないことが多いです。

これに対して、問題のある自己評価の人は、まわりの人のフィードバックを無批判に受け入れる傾向があるといわれています。

フィードバックをうまく利用するための6つの実践法

フィードバックは、自分のしたことを過大に評価したり、過小に評価したりしないようにする、いわば調節弁のような役割を果たしてくれます。

調節弁があるからこそ、私達は安心して行動し、暮らすことができますね。

では、このフィードバックをうまく利用して、自己評価をよくするにはどうすればいいのでしょうか。その実践法を6つ、ご紹介していきます。

①相手の話を聞く

私達は、話が自分のことに及ぶと、なかなか冷静に相手の言葉ができなくなります。

相手が最後まで言い終わらないうちに、話を遮り、中断させてしまうことがあります。

特に、相手が批判的なメッセージを発したときは、すぐに自己弁護をしたり、相手の言葉に反論を加えようとしたりすることが多いです。

また、相手がほめ言葉を口にした場合も、照れくさくなって相手の言葉を打ち消したり、話題をそらしたりしてしまうことがあります。

自己評価の低い人は特にこの傾向が強いといわれています。

しかし批判的なメッセージのなかには、今後の自分の行動を改善するためのヒントが含まれていますし、ほめ言葉から、「自分の強みは何なのか」や「どうすればもっと相手に喜んでもらえるか」もわかります。

フィードバックを大切にするなら、相手の話を最後まで聞くことが勧められています。

②できるだけフィードバックをしてくれるように頼む

人に意見を求めるのは難しいことですが、それではあまりにもったいない、といわれています。

そのため、何か自己評価に関わる行動をしたときには、その行動を見ていた人のうち、信頼のできる人々に積極的に意見と求めるべき、と勧められています。

意見を求めるときの言い方として、

「私はもっとよくなりたいと思っています。だから、ぜひ意見を聞かせてください」と言えばいい、といわれています。

信頼のできる人(=あなたによくなってもらいたい、あなたの力になれることをしたいと思っている人)なら、喜んで建設的な意見・役立つ意見を言ってくれるでしょう。

③あまり的を射ていない意見でも頭から否定しない

人の意見はさまざまであるため、フィードバックのなかには「これはどうも…」というものもあるでしょう。

しかし、そのような「的を外した」と思われるものでも、100%間違っているということは少なく、わずかでも的を射た内容も含まれていて、それが役立つこともあります。

仮に100%間違っているものでも、少なくとも「相手からはそう見えている」と知ることができます。

客観的に自分を見てもらった上でのフィードバックは貴重といえますね。

その点でいうと、あなたのことをよく知っている人は、あなたの性格や過去、現在の状態を踏まえた上で意見を言ってくれるのに対し、

あなたのことをよく知らない人は、あなたのしたことだけを見て、フィードバックをしてくれます。

どちらもありがたい意見ですが、「(これまでの自分の経緯は踏まえず)行動がどう見られているか?」という意見は、行動を修正にするのにより役立つといえます。

もっと言えば、自分の親しい人も気がつかない行動のなかに、あなたの本質(本当に修正すべきこと)が表れているかもしれませんね。

④意見を言ってくれた人に嫌な思いをさせない

私達は批判を口にされると、すぐに

「不愉快な顔をする」

「苛立った態度を見せる」

「泣き出してしまう」

といったことをしてしまいがちです。

しかしそれでは、相手に不快な思いをさせ、もう意見を言ってくれなくなり、自分の欠点を知る貴重な機会を失ってしまうことになりますね。

相手の意見が曖昧であれば、さらに詳しい説明を求めたり、

言い方にきつさを感じれば、少し優しく言ってもらうようお願いしたりし、相手の口を封じてしまうことはやめるようにしましょう。

<自己主張訓練>のグループ・セラピーでは、「誰かの負のフィードバックに対してお礼を言う」という訓練が行われているそうです。

相手が言いにくいことを言ってくれたことに感謝することで、相手に嫌な思いをさせるのを防ぐとともに、相手の意見を冷静に受け止めることにもつながるでしょう。

⑤無批判に受け入れない

アンドレ氏は『自己評価メソッド』のなかで、

「自分を批判してはいけない」

「ほかの人の視線や批判を気にしすぎてはいけない」

といわれています。

そのことと、「フィードバックを大切にして、自分の悪いところを見直す」ということは、矛盾しているのではないか、と思われる方もいるかもしれません。

しかし、これは矛盾しているということはなく、

「フィードバックを利用する」とは、相手の意見を聞いた上で、相手が自分のことをどう思っているのかを理解して、その理解した内容を今後に生かす、ということです。

つまり、相手の意見を吟味し、必要であれば自分を変えるのに役立てるということであり、相手の言うことを無批判に受け入れることではないのです。

フィードバックの利用とは、受け身ではなく、主体的なものといえるのですね。

⑥自分のものにする

上記の5つの実践法を行い、役に立つフィードバックを選別しても、その言葉を自分のものにしなければ意味がない、といわれています。

他人の意見や知恵に耳を傾けることはまず大事ですが、それだけで終わっていては、聞かなかったのと同じといえるでしょう。

他人の意見や知恵は自分のものにしていく、つまり、自分を変えることを決意し、自分を変えるための具体的な行動を起こしていかないといけない、ということですね。

フィードバックをするための2つの実践法

最後に、自分がフィードバックをするための実践法が紹介されていました。

なぜフィードバックをするための実践法が紹介されているのかというと、上手なフィードバックをすれば、対人関係がよくなり、相手の自己評価がよくなります。

また、他者との関係がよくなれば、自己評価もよくなるからですね。

実践法① よいことから先に言う

相手のしたことについて意見を伝えるときは、まず よいところからほめることが勧められています。

それは、自分のしたことに何かを言われるときというのは不安であるからですね。

また、悪いところを指摘する際は、

「こうするとよくなる」

「それができるようになったら素晴らしくなる」

という、改善案 や 相手が欠点を克服したらどうなるかを言うようにするのが勧められています。

「そんなことをしていたらダメだ」と、切り捨てるような言い方は戒められています。

実践法② いい加減なことを言わない

相手がフィードバックを求めてもいないのに欠点をズバズバ指摘するのは望ましくはありません。そのため、相手が求めていない場合は、フィードバックは慎重に行うべきです。

しかし、相手を傷つけまいと<優しすぎるフィードバック>をしても、相手は喜ばない場合もあります。

相手の言葉を参考にして少しでもよくなりたいと思っている人は、真剣なコメントを求めているからですね。

以上が、フィードバックを利用するための6つの実践法、また、フィードバックをするときの2つの実践法でした。

次回は、「失敗と成功との関わり方」についてお話ししていきます。

まとめ

- 行動をすることで、称賛や批判などの、まわりから返ってくる反応がフィードバックです。フィードバックは自らの行動を改善し、次の行動に生かして自己評価をよくするのに欠かせないものです

- 自己評価のよくない人はフィードバックを上手に利用することができません。そのときは以下のような態度をとる、といわれています

- 都合の悪い情報は耳に入れないようにする-高くてもろい自己評価の人に特によく見られます。自分は間違っていない、という思いが強いためです

- 人の意見は正しくないと考える-自己評価に問題がある人は、自分の一部を自分のすべてだと思い、自分のことは自分がいちばんよくわかっている、という幻想を持っています

- 人の意見には裏があると考える

- フィードバックには<正のフィードバック(=ほめ言葉)>と<負のフィードバック(=批判)>とがあります。それと同時に<全体的なフィードバック(感情が強く表れる)>と<具体的なフィードバック(それほど強く感情は表れない)>もあります

- よい自己評価の人は具体的なフィードバックを求める傾向にあります。自己成長に役立てていきたい、という思いがあるからです

- 問題のある自己評価の人は、正のフィードバックを求める傾向にあります。ほめ言葉を聞いて安心したい、という思いがあるから、と見てとれます

- フィードバックをうまく利用して自己評価をよくする実践法として、6つをご紹介しました

- 相手の話を聞く-フィードバックを大切にするなら、中断させずに相手の話を最後まで聞きしましょう

- できるだけフィードバックをしてくれるように頼む-「私はもっとよくなりたいと思っています。だから、ぜひ意見を聞かせてください」と伝えるようにしましょう

- あまり的を射ていない意見でも頭から否定しない-自分のことをよく知らない人の意見こそ、行動を修正するのに役に立ちます

- 意見を言ってくれた人に嫌な思いをさせない-相手の意見に対して、苛立った態度をとったり、不愉快な顔をしたりすれば、相手はもう意見を言ってくれなくなります

- 無批判に受け入れない-相手の意見を鵜呑みにすることなく、吟味をして、必要であれば自分を変えるのに役立てるようにしましょう

- 自分のものにする-他人の意見に耳を傾けて終わり、となるのではなく、自分を変えるための具体的な行動を起こしていきましょう

続きの記事はこちら

スポンサーリンク