勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその48回目です。

スポンサーリンク

行動の仕方を改善する②「フィードバックに耳を傾ける」

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、4番目の「行動の仕方を改善する」の中の、「フィードバックに耳を傾ける」についてお話ししました。

フィードバックとは?

行動をすることで、称賛や批判などの、まわりから返ってくる反応がフィードバックです。

フィードバックは自らの行動を改善し、次の行動に生かして自己評価をよくするのに欠かせないもの、といわれています。

フィードバックがうまく利用できない場合

しかし、自己評価のよくない人はフィードバックを上手に利用することができません。そのときは以下のような態度をとる、といわれています。

都合の悪い情報は耳に入れないようにする

これは、高くてもろい自己評価の人に特によく見られます。「自分は間違っていない」という思いが強いため、自分にとって嫌な情報を避けようとします。

人の意見は正しくないと考える

自己評価に問題がある人は、自分の一部を自分のすべてだと思い、自分のことは自分がいちばんよくわかっている、という幻想を持っています。

そのため、「自分が思っていること」と異なる意見は、たちどころに否定をするのです。

人の意見には裏があると考える

自己評価に問題のある人は、人からのほめ言葉は「この人は自分を利用しようとしている」と解釈し、批判には「私に嫉妬しているせいだ」と考えることがあります。

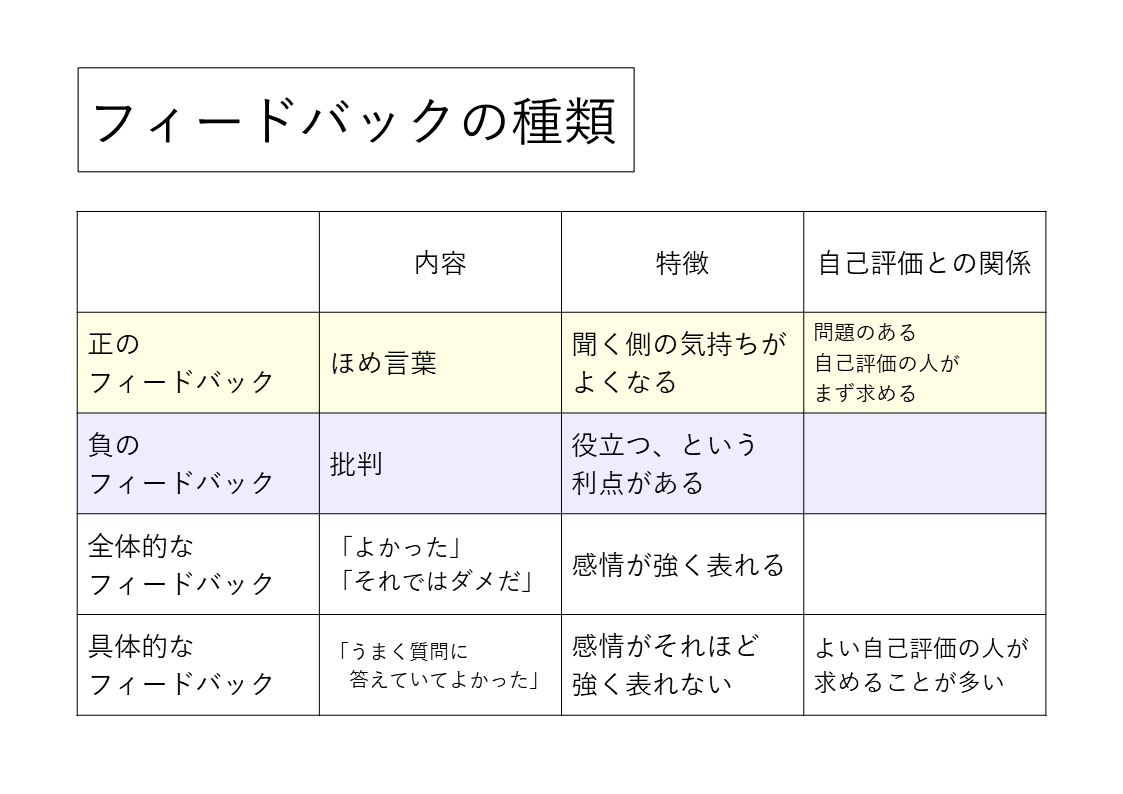

フィードバックの種類

フィードバックには<正のフィードバック(=ほめ言葉)>と<負のフィードバック(=批判)>とがあります。

それと同時に<全体的なフィードバック(感情が強く表れる)>と<具体的なフィードバック(それほど強く感情は表れない)>もあります。

よい自己評価の人は、フィードバックを自己成長に生かしたいという思いがあるため、具体的なフィードバックを求める傾向にあります。

対して問題のある自己評価の人は、ほめ言葉を聞いて安心したいという思いがあるため、正のフィードバックを求める傾向にあります。

フィードバックをうまく利用するための6つの実践法

フィードバックをうまく利用して自己評価をよくする実践法として、6つをご紹介しました。

①相手の話を聞く

批判的なメッセージには、自分の行動を改善するヒントが含まれていますし、ほめ言葉からは「自分の強みは何なのか」を知ることができます。

フィードバックを大切にするなら、批判への反論や、ほめ言葉への照れを我慢し、相手の話を中断させずに 最後まで聞きしましょう。

②できるだけフィードバックをしてくれるように頼む

「私はもっとよくなりたいと思っています。だから、ぜひ意見を聞かせてください」と伝えるようにしましょう。

信頼できる人であれば、喜んで建設的な意見を述べてくれるはずです。

③あまり的を射ていない意見でも頭から否定しない

自分のことをよく知らない人の意見こそ、それは「(これまでの自分の経緯は踏まえずに)自分の行動がどう見えているか」を教えてくれているので、行動を修正するのに役に立つことがあります。

④意見を言ってくれた人に嫌な思いをさせない

相手の意見に対して、苛立った態度をとったり、不愉快な顔をしたりすれば、相手はもう意見を言ってくれなくなります。

言いにくいことを言ってくれたことに感謝の言葉を述べれば、相手に嫌な思いをさせないとともに、相手の意見を冷静に受け止められるようになるでしょう。

⑤無批判に受け入れない

相手の意見を鵜呑みにすることなく、吟味をして、必要であれば自分を変えるのに役立てるようにしましょう。

⑥自分のものにする

他人の意見に耳を傾けて終わり、となるのではなく、自分を変えるための具体的な行動を起こしていきましょう。

そのようにして行動を改善してこそ、フィードバックを自分のものにしていくことができます。

前回の詳細はこちら

今回は、「失敗と成功との関わり方」についてお話ししていきます。

失敗とどう関われば、自己評価はよくなるのか

行動には<失敗>と<成功>がつきものですね。

失敗・成功と、自己評価との関係を考えると、

「成功すると自己評価は上がり、失敗すると自己評価は下がる」といわれています。

ただ、ここで注意をしたいのが、「自己評価を上げる」ことは、<よい自己評価>をつくるために大切な要素ではあるものの、絶対的な条件ではないことです。

よって、行動の結果、成功したからといって自己評価は絶対によくなるとはいえず、失敗すれば自己評価は悪くなるかといえば、そうではありません。

問題は、<失敗>や<成功>とどう関わるか、です。たとえ失敗しても、失敗に上手に関われば、自己評価をよいものにもしていけるのです。

まずは、失敗との関わり方について紹介していきます。

こんな人は要注意…。<失敗のアレルギー>になっている人

著者のクリストフ・アンドレ氏のクリニックには、才能とチャンスに恵まれて、人からうらやまれる職場にいながら、自分のしていることに自信が持てず、「すべてを放り出したい」と思っている人が時々、訪ねてくるそうです。

そういった相談者たちの特徴は、極度に失敗を恐れていること、といわれています。

確かに、失敗というのは辛いものですね。この相談者に限らず、失敗が怖くてなかなか行動に踏み切れない、という人も多いと思います。

失敗をすれば、社会的に立場が悪くなったり、実害が生じたりしますので、むしろ、失敗を恐れる気持ちはある程度まではなくてはならないともいえます(損害を考慮せずに大博打を打てば、身の破滅を招きかねないです)。

しかし失敗を恐れる気持ちが過剰になれば、ただの不安を通り越して<失敗のアレルギー>である、と指摘されています。

失敗を恐れて行動しなければ、失敗は嫌なものであり続け、行動を通して自己評価をよくすることは難しくなるでしょう。

失敗を極度に恐れる理由

では、どうして人は度を越して失敗を恐れるのでしょうか。

いくつかの研究によって、それは「恥ずかしい」という感情のせいだと考えられているそうです。

恥ずかしい感情は、行き過ぎた行動にブレーキをかける役目もありますが、これがあまりに強いと、ほんの少しの失敗さえも恐れて、行動できなくなってしまうのです。

そのため、失敗を恐れずに行動するには、この「恥ずかしい」という感情をコントロールする必要がある、といわれています。

その点も踏まえた、失敗を恐れないようにするための実践法を紹介します。

失敗を恐れないようにするための10の実践法

実践法として、次の10の方法が挙げられています。

①失敗を分析する習慣をつける

これは、「失敗した時点に戻って、どうして失敗したのか、分析して理解する」ということです。

失敗を分析するのは楽しくはなく、むしろ辛い作業ですね。

しかし「次に行動を起こしやすくする」ためには、必ずしなければならないことです。分析しなければ、結局、失敗は失敗のままで、失敗に対して嫌な印象を持ち続けてしまうからですね。

分析の際には、

「お前は駄目だ」と批判を加えたり、

「なんてバカなことをしたんだ」と後悔したりせずに、

失敗した原因を冷静に考えてみることが大事、といわれています。

そうやって失敗に向き合うことは、失敗したことにまつわる辛い感情を癒やすことにつながります。自分の状況を客観的に見ることで、感情もコントロールしやすくなるのですね。

具体的な分析の方法として、4つの手順が紹介されています。

ステップ1-失敗をしたら、すぐに考えてみる

失敗を忘れようとしても、繰り返し頭に浮かんできて、その度に気持ちを沈ませてしまいます。

失敗したときこそ、すぐに振り返るようにしましょう。

ステップ2-いろいろな角度から考えてみる

失敗した原因だけではなく、

「この失敗にもよい側面はなかっただろうか」

「これは最悪の結果だっただろうか。もっとひどい目に遭っていた可能性はないか」

など、どんなに小さなことに思えても、失敗から救いを見出す努力をすることで、失敗を上手に消化していくことができます。

ステップ3-失敗について考えすぎないようにする

分析することは必要ですが、考えすぎてしまうと、後悔の念が出てくるようになってしまいます。

失敗から教訓を引き出したら、それで終わりにするようにしましょう。

ステップ4-後悔の念がわいたときは…

後悔の念がわきあがってきて、その失敗についてくどくど考え始めたときは、ステップ1に戻って、同じことを繰り返しましょう。

②失敗が辛いものであればあるほど正面から向き合う

心に大きな傷(トラウマ)ができるほどの失敗をした場合、心理セラピーでは、その失敗を見つめて、そのときの感情とともに できるだけ細部までイメージをする、という方法がとられることがあるそうです(曝露療法・エクスポージャーといわれます)。

この場合、そのときのイメージや感情が鮮明に思い出されるほど、効果があります。

それは、この作業によって失敗に関連づけられた過度に感情的なものが排出され、出来事が静的な形で記憶されるから、といわれています。

そのため、

「誰かから屈辱的な扱いを受けた」

「人前で大きな失敗をした」

など、自己評価が大きく傷ついた失敗に対しては、このやり方が役立ちます。

※この作業は長く、難しいので、専門家の助けを借りたほうがいいとも忠告されています

③完全な失敗はないと思う

世の中には「100%の失敗」というものはありません。何かしらプラスの側面も見られます。

ところが、感情の影響で、私たちは自分の失敗を<完全なもの>と思ってしまうのです。

その結果、

「この失敗からは何も学ぶものがなく、自分は何をしても失敗する人間だ」

と、どんどんマイナス方向で考えてしまいます。

しかし、そんなことはなく、あなたは失敗から学べることもあり、また、あなたが得意としている分野もあるのです。

④フィードバックを求める

私達は<失敗をしたこと>より、<失敗を誰かに見られたこと>のほうが辛い思いをします。

それならば、何かで失敗をしたときに、ほかの人がその失敗をどう思っているか、訊いて確かめてみるといいのですね。

すると、なかにはあなたの失敗を大したことではないと考えている人や、十分に取り返しがつくと思っている人がいることがわかり、

ほかの人は自分の失敗について、自分が思っているより、ずっと距離を置いて眺めているのだな。

ということがわかり、冷静な気持ちになれるでしょう。

そのときに忘れないでおきたいのが、「誰もが失敗を経験しているだから、ほかの人の失敗にも理解を示す準備ができている」ということです。

※もし理解を示さずに批判ばかりをしてくる人なら、その人は、あなたの失敗とは関係なく、敵意を抱いている人だと考えられます

失敗したときは、一人で考え込まず、積極的にフィードバックを求めるといいのですね。

⑤記憶をよいものにする

自己評価に問題があると、<記憶>にも悪い働き方をする、といわれています。過去の失敗ばかりを選んで、私たちに思い出させるのです。

過去の失敗を思い出せば、辛い感情もよみがえり、行動する意欲が激減してしまいますね。

そんな過去の嫌な失敗を思い出さずに行動できるようにするには、何かに失敗したときに、すぐにその傷を癒やすようにすることです。

それには先の①の方法で示した、「失敗したら、すぐに考えてみる」からのステップを実行していきましょう。

失敗の傷を早めに手当てしておけば、傷跡は残らず、記憶に悪い形で残ることは防げるでしょう。

⑥失敗は成功への過程だと考える

<成功>というのは、何度か<失敗>を重ねて、初めて結びつくことのほうが多いですね。

だとすれば、失敗は「成功のための練習」と考えることが提案されています。

自分が失敗をしてしまったとき、

「この失敗の経験を生かしたら、今度はきっと成功するに違いない」

と考えることで、次の行動への意欲を高めることができるでしょう。

⑦過去の失敗の結果がどうだったか、時々、確かめてみる

失敗は、それをした直後は、とんでもないことをしでかしてしまった、と思いますが、その時に感じたほど、悪い結果は引き起こさないものです。

時々、過去にした失敗を思い出し、結果がどうなったかを振り返ってみると、実はまったくたいした影響を及ぼしていないことに気づくと思います。

あまりに影響がないことにびっくりすることさえもあるでしょう。

長い目で見ると、失敗が失敗であり続けることはあまり多くないのですね。

そのことを心に刻みつけておくと、冷静に状況に対処できるはずです。

⑧失敗に慣れる訓練をする

失敗に慣れる訓練とは、小さな失敗をたくさんしてみること、のことです。

たとえばとして、お店に行って必要な品物を選んでレジまで持っていったあと、財布を忘れたことに気づく(訓練としてするので、忘れたふりをするのがいいでしょう)、といったことが挙げられています。

すると、おそらくお店の人は、「なんでそれなのに、買い物なんかしたんだ」と非難することはないでしょう。

その品物をとっておいてくれるなど、丁寧に対応してくれるはずです。

そうすることで、失敗は十分に取り返しがつくものだとわかり、失敗に対する恐れは小さくなっていくのですね。

⑨完全にできなくても、失敗だとは考えない

「完璧にできないのであれば、やらないほうがいい」という言う人・考える人がいます。

しかし、それはあまりよい考え方でない、とアンドレ氏は指摘しています。

それは、「ほどほどにやれば十分だ」ということがたくさんあるからですね。

そうであるにもかかわらず、人から求められていないにもかかわらず、完璧を求めようとするのは、「自分の問題」であるのです。

自分の問題とは、完璧にできれば安心感が得られ、<自尊心>が満足するから、ということです。

しかし<自尊心>を満足させるためだけに完璧を目指して時間や労力を使っているなら、趣味や人との交流に使える時間がなくなっていくので、人生がだんだんと貧しくなっていきます。

さらに、完璧にできないのならやらないほうがいいと考えます。しかし行動をしなければ、自己評価にマイナスになってしまいますね。

もちろん、いい加減にやることが勧められているのではありません。

他者に必要とされている範囲の中で行動し、空いた時間を趣味や触れ合いに使ったほうが、<自己評価>によい影響が与えられていくでしょう。

⑩行動する

最後の実践法として、失敗は、行動することが少なければ少ないほど 辛く感じられるもの、といわれています。

あまり行動しない中で失敗すれば、失敗が非常に辛く感じられます。

反対に、多く行動している中で失敗しても、行動が多い分、失敗の痛みは相対的に小さくなり、それほど気にならなくなるのですね。

以上が、失敗を恐れないようにするための10の実践法でした。

「これは特に今の自分に必要そうだ」と思えるものから、ぜひ試してみてください。

成功とどう関われば、自己評価はよくなるのか

次は、<成功>との関わり方についてお話ししていきます。

成功は必要不可欠のもの?

私達は学業での成功、仕事での成功、恋愛での成功など、絶えず成功を求めています。

それはある程度まで必要なことですが、アンドレ氏は「私達は成功に気をとられすぎていないか?」と指摘されています。

「成功すること」=「人から認められること、羨望の的になること」とすると、私達には承認欲求があって、その承認欲求はなくならないため、どこまでも成功を追い求めてしまいます。

しかし、成功を求めて承認欲求を満たし続けることが<よい自己評価>につながるとは限りません。

成功は、<自己の外側の要因>

成功は 自己評価の重要な栄養であることは間違いありません。

しかしもう1つの栄養源である「人から愛されていると感じること」と比べると、重要度は低いともいわれています。

それは、成功は自己評価を“外から支える”ものであり、<自己の外側の要因>だからです。

<自己の内側の要因(=自分は愛されているという気持ち、または、人間的に成長しているという実感・美徳)>によって支えられた自己評価と比べると<自己の外側の要因>によって支えられた自己評価はもろくて、崩れやすいのです。

※<自己の外側の要因>とは、詳しくは 身体的な外見や経済的な成功、仕事や恋愛での成功、と説明されています

この<自己の外側の要因>は、外部からもたらされるものなので(人から認められるかどうか、羨望の的になるかどうかは、相手次第ですね)、自分でコントロールすることはできません。

また、身体的な外見もやがては衰えがきます。

対して、<自己の内側の要因>に支えられる自己評価は 外部からの影響が小さいため、自己評価をよくするには 対人関係を良くしたり、内面の成長を目指したりするほうがいいのですね。

このことを踏まえた上で、私達は成功に対してどのように関わっていけばいいのでしょうか。

成功と上手に付き合うための2つの実践法

成功との上手な付き合い方として2つが紹介されています。

①<成功>以外の価値観を大切にする

アンドレ氏のクリニックには、働きづめに働いて、家族生活をないがしろにした結果、アルコールや睡眠薬に頼り、ついには深刻なうつ病を患った中間管理職が訪ねてくることがある、といわれています。

このような人達は、「人間の価値は成功(=経済的な成功・仕事での成功)しかない」と思い込んで、自らを 成功に結びつくのみの行動にかりたててきたところがあります。

行動することは自己評価をよくするに大切なことですが、成功のための行動だけに逃げ込んでもいけないのです。

成功は生きていくために必要であり、求めるのもいいのですが、もっとほかの価値観を大切にすることも必要であると忠告されています。

人とのつながりや自然との触れ合いは、成功以上の価値を持っているのです。

②成功から自由になる

成功とは嬉しいものであるので、もし何かで成功したら素直に喜べばいい、

しかしその成功に舞い上がってしまい、さらなる成功を求めてはいけない、

また、「自分はこの成功にふさわしい人間か」と思い悩む必要も、「この成功はいつまで続くのか」と心配する必要もない、とアンドレ氏は忠告をされています。

ただ、成功を成功と認めて、静かに味わえばよく、それによって成功から自由になる(=成功に追い立てられることがなくなる)ことができるのです。

以上が、成功と上手に付き合うための実践法でした。

次回は、<後悔の心理学>についてお話ししていきます。

まとめ

- 成功すれば自己評価は上がり、失敗すれば自己評価は下がります。しかし自己評価が上がることで、必ずしもよい自己評価になるとは限りません。問題は失敗・成功との関わり方であり、たとえ失敗しても上手に関われば、自己評価はよくなっていきます

- リスクを避けるために<失敗を恐れる気持ち>もある程度は必要ですが、それが過剰になれば、自己評価をよくすることはできません。失敗を極度に恐れる理由は、恥ずかしいという感情のせいであるため、その感情をコントロールすることで、失敗を恐れずに行動できるようになります

- 失敗を恐れないための実践法を10個、ご紹介しました

- 失敗を分析する習慣をつける

- 失敗が辛いものであればあるほど正面から向き合う

- 完全な失敗はないと思う

- フィードバックを求める

- 記憶をよいものにする

- 失敗は成功への過程だと考える

- 過去の失敗の結果がどうだったか、時々、確かめてみる

- 失敗に慣れる訓練をする

- 完全にできなくても、失敗だとは考えない

- 行動する

- 成功は自己評価の栄養源であることは間違いありませんが、それは<自己の外側の要因>であり、外部からもたらされるものなので、成功に支えられた自己評価は、<自己の内側の要因>に支えられた自己評価よりも崩れやすい、といわれています

- 成功との上手な付き合い方として、2つをご紹介しました

- <成功>以外の価値観を大切にする

- 成功から自由になる

続きの記事はこちら

スポンサーリンク