勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうす ればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその20回目です。

スポンサーリンク

自己主張は、自己評価のバロメーター

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によっ て書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方 法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、「自分との関係を改善する」の中の、<自己主張>についてお話ししました。

<自己主張>と<自己評価>には密接な関係があり、<よい自己評価>を持っている人はそれだけ適切に自己主張ができます。

自己主張は、自己評価のバロメーターの1つなのです。

また、自己主張は自己評価をよくする道具の1つでもあり、自己主張ができるようになることで、自己評価もよくなっていきます。

そもそも自己主張とは「自分の考えや感情、要求を自由に表現する」ことですが、それは難しい場合が多いです。

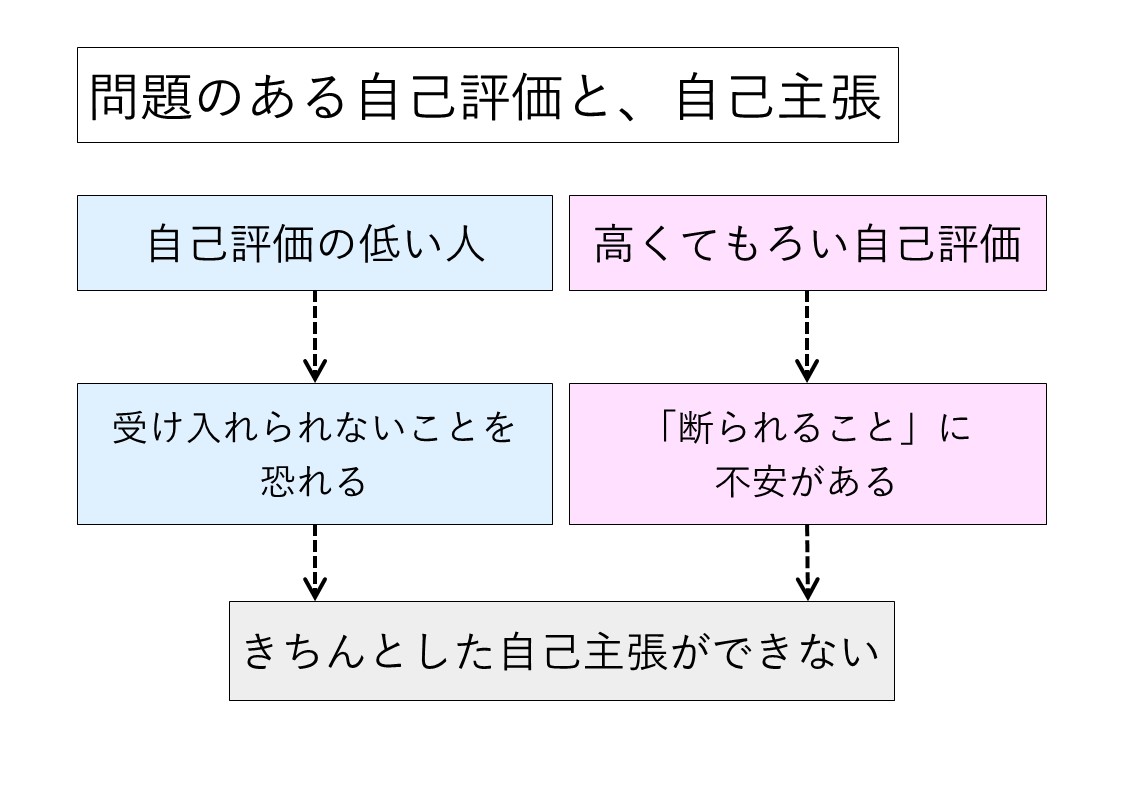

特に自己評価の低い人は、相手から受け入れられないことを恐れるゆえ、自分の考えを表明することを避け、相手の要求を受け入れがちです。

自己主張そのものをしないことで、自己評価が現状よりも下がらないようにしているのです。

また、高くてもろい自己評価の人は、相手に要求することも、要求を断ることもできるものの、「断られること」に不安があるゆえ、攻撃的な態度になりがちで、きちんとした自己主張(自分の要求ばかり伝えるのではなく、相手のことも考える)はできません。

このように自己評価に問題があれば、その悪影響は自己主張にも及ぶのですね。

きちんとした自己主張ができないと、自己評価をよくする機会を逸してしまいます。

しかし少しずつでも自己主張ができるようになれば、達成感が得られて自信が回復し、自己評価も着実によくなっていく、ということを前回ご紹介しました。

前回の記事はこちら

今回は、自己主張ができるようになると自己評価がよくなるメカニズム、そして自己主張をするための実践法をお話ししていきます。

自己主張ができると、自己評価はよくなる

クリストフ・アンドレ氏は、自己主張は自己評価をよくする道具の1つ、といわれています。

なぜ自己主張ができるようになることで、自己評価はよくなるのでしょうか。

それは、自己主張が、<自分に対する見方>の問題と関わっているから、と指摘されています。

<自分に対する見方>が厳しい人、すなわち低い自己評価の人は、「私には価値がないから、こんなことを言ったら嫌われてしまうだろう」と思い込んで、自己主張することができません。

しかし、自己主張の訓練を通して、思い切って自己主張をしてみる(たとえば、相手の意見とは異なる自分の意見を述べてみる)と、「相手から嫌われるどころか、素晴らしい意見だと評価される」こともあるでしょう。

そうすると、「相手から嫌われるというのは、思い込みだった」と気づくことができます。また、自分の意見を言うことができたこと自体から、達成感が得られて、自信につながります。

そうなれば、<自分に対する見方>が「自分の意見が素晴らしいと言ってもらえた。私は価値がないわけではなく、自己主張しても嫌われるとは限らない」のように変わりますね。

そうして<自分に対する見方>が変われば、次の機会にはより自己主張がしやすくなるでしょう。

そしてその自己主張によって より自信を持つことができ、<自分に対する見方>もさらにいいものに変わり…、となります。

このように、自己主張ができれば<自分に対する見方>もよくなっていくので、自己評価もまたよくなっていく。これが、自己主張が「自己評価をよくする道具」といわれる理由なのですね。

自己主張ができるようになるための3つの実践法

では、自己主張と<自分に対する見方>との相関関係を踏まえたうえで、自己主張ができるようになるには、どうすればいいのでしょうか。

そのための実践法が3つ、紹介されています。

- 自分の感情や欲求に目を向ける

- 自分を大切にする

- 自己主張と対人関係は両立できると知る

今回は1つ目の「自分の感情や欲求に目を向ける」について詳しくお話しします。

実践法① 自分の感情や欲求に目を向ける

自己主張するための1歩目は、

「自分がどんな感情を持ち、どんな欲求を持っているか。自分の心に耳を傾ける」

ことです。

そもそも自分の感情や欲求をきちんと認めなければ、その思いを正確に伝えることはできませんね。

自己評価が低いと、「こんな欲求を口に出したら、まわりから嫌われてしまうに違いない」と思い、自分の感情や欲求を抑えつけてしまうことがあります。

しかし欲求を抑え続けていると、「自己主張をする」必要性を感じなくなってしまうこともある、といわれています。

「いやと言いたい」気持ちや「意見を言いたい」気持ち、「それはちがうと反対したい」気持ち。

これらの気持ちを抑えつけてしまうのです。

欲求を抑えつければ、他者とのトラブル自体は少なくなるかもしれません。しかし欲求を抑えつけるのは、同時に<感情>も否定していることになる、といわれています。

怒りや悲しみ、羨望、落胆といった感情をも「自分はそんなことは感じていない」と抑えてしまうことになります。

しかし頭では感情など抱いていないとは思えても、実際には感情はなくなっておらず、

- 身体の一部を緊張させる

- 不快な感覚をもたらす

など、感情は小さな合図を送っている、と指摘されています。

これらの合図を無視し続ければ、自己評価は上がることなく、精神的な負担も大きくなっていきかねません。

そこで、「いったん立ちどまって、心の言葉に耳を傾けよう」と勧められています。

自分はどんな欲求を持っているのか、

どんな感情を抱いているのか、

嘘をついたり、ごまかしたりするのではなく、まず素直に自分の気持ち・思いを聞き、認めるところから始める。それが自己主張するためにまず大切なのです。

次回は、自己主張するための実践法の2つ目、3つ目をお話ししていきます。

まとめ

- 自己主張は<自分に対する見方>の問題と関わっています。思い切って自己主張し、それが認められれば、「自己主張しても嫌われるとは限られない。私は決してダメな存在ではない」と自分に対する見方が変わり、自信が持てて、自己評価はよくなっていきます

- 自己主張ができるようになる実践法の1つ目が、「自分の感情や欲求に目を向ける」ことです。自分の欲求や感情を抑えつけていては、きちんと自己主張する(自分の欲求や感情を伝える)ことはできません。自らに嘘をつかず、心の言葉に耳を傾けることで、自己主張する一歩が踏み出せます

続きの記事はこちら

スポンサーリンク