勉強会主催の みなみ です。

今回のワークショップには初めての方5名を含む、8名の方にご参加いただきました。

平日の開催ながら、多くの方が参加され、とても嬉しく思います^^

今回のテーマは「自己評価」についてであり、なかなか自分に自信が持てない、人をがっかりさせたくないと思って無理をしてしまうなど、自己評価に悩みを抱えている方も参加されました。

ワークショップを通して、「思い立ったらすぐに行動していきたいです」と言われた方もいて、前向きになられたようで、よかったです。

ワークショップでの内容やディスカッションを通して気づかれたことを、少しでも日常に生かしていただければ幸いです。

スポンサーリンク

自信がなく、嫌われていると感じるのは、自己評価に“ゆがみ”があるから

今回のテーマは、

ブッダと心理学から学ぶ「生きづらさを解消する“自己評価メソッド” 」

についてでした。

このテーマの勉強会では、『自己評価メソッド』という本の内容をメインでお話ししています。

この本は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれたもので、

自己評価とはそもそもどういうものか?

問題のある自己評価の特徴とは?

問題のある自己評価を、よい自己評価にするためにはどうすればいいのか?そのメソッドとは?

ということがわかりやすく紹介されています。

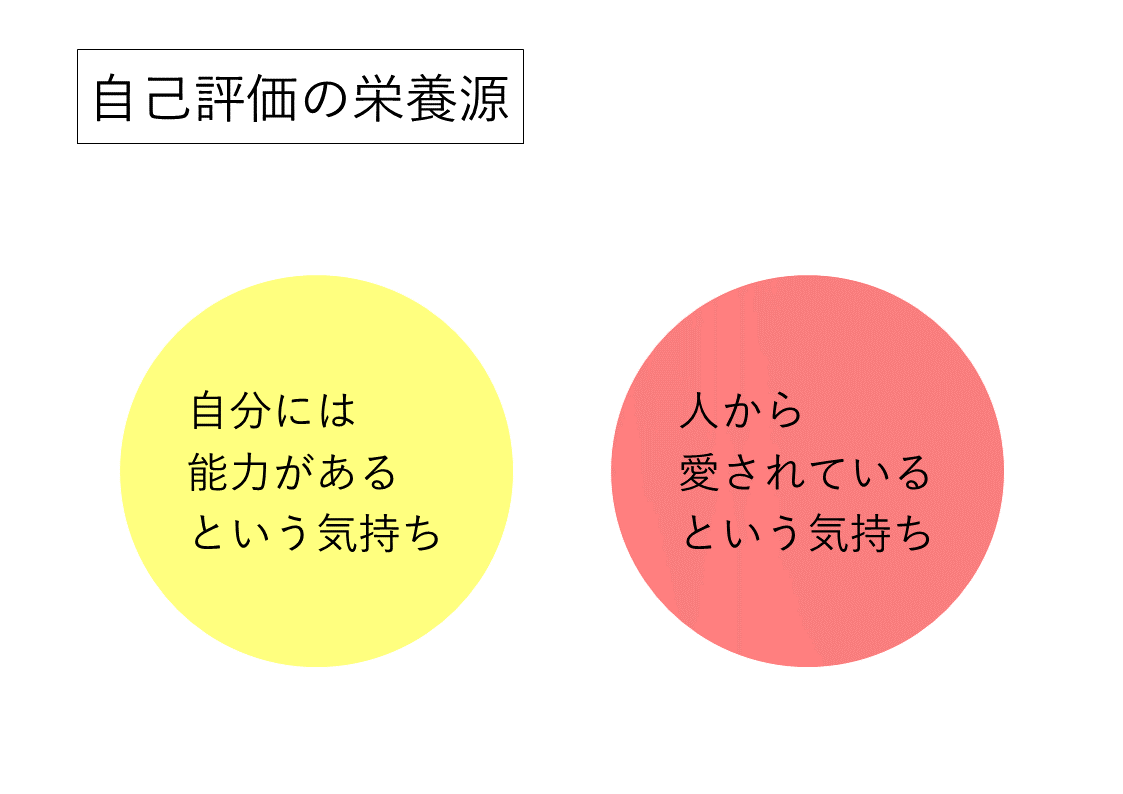

前回は、自己評価の栄養源には2つのものがあることをお話ししました。

前回の記事はこちら

自己評価の栄養源となるものには

- 自分には能力があるという気持ち

- 人から愛されているという気持ち

の2つがあります。

「自分には困難を乗り越える能力がある、また、自分は人から認められている、愛されている」という気持ちになれば、自己評価は高まり、安定していきますね。

反対に、「自分は役立たずだ」と思ったり、孤独を感じたりしていては、自己評価は低く、不安定になっていきます。

自己評価をよくするのに、この2つの栄養源は欠かせません。

しかしこの2つの栄養源があるにもかかわらず、自己評価が低くて自信がなく、「自分は周りから嫌われている」と思う人もいるのです。

それは、自己評価に“ゆがみ”が生じているから、といわれています。

今回は、2つの栄養源の摂取を妨げてしまう「自己評価のゆがみ」についてお話ししていきます。

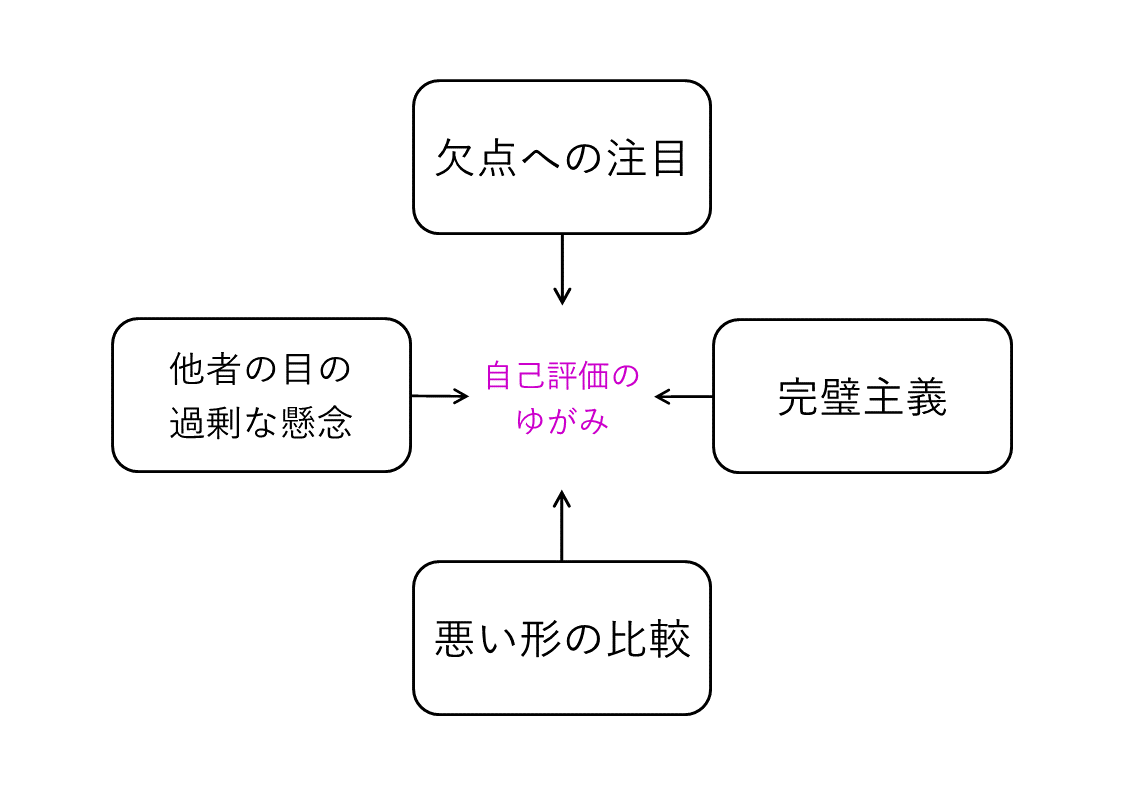

「自己評価のゆがみ」をもたらす4つのもの

クリストフ・アンドレ氏は「自己評価のゆがみ」をもたらすものを数多く挙げられていますが、なかでも特に持ちやすいもの4つをピックアップしてご紹介します。

①欠点ばかりへの注目(コンプレックスを抱く)

人間には誰しもに欠点はありますが、欠点だけでなく、できているところ・長所もあります。

しかしその長所を見ようとせず、欠点ばかりに注目してしまうと、人から認められ、他の人から見れば十分できていると感じるところも、自分では

「私にはこんな欠点がある。理想にもまったく達していない。自分はダメな人間だ」

と思ってしまい、自己評価が高まらないのですね。

欠点がコンプレックスにまで発展すると、コンプレックスがまず目に入るようになり、ますます自分を客観視できなくなり、健全な自己評価を持つことが難しくなるでしょう。

②完璧主義(極端に厳しい基準で、自分を判断する)

目標や理想を持つことはいいことですが、それがあまりに高過ぎる目標であり、自分自身を評価する基準が厳しすぎると、自分で自分にダメ出しをし、自信を失うことになります。

このような完璧主義は自分のできているところは認めず、自分を責めることで、人生への満足度を下げて、自己評価を低めてしまうのです。

完璧主義は「マキシマイザー」ともいわれ、マキシマイザーはその対となる「サティスファイサー(完了主義)」より人生に対して満たされない思いを抱えているのです。

③悪い形で人と比較する(人の優れたところを見て落ち込む、人の劣ったところを見て安心する)

誰しも、自分と人とを比較することはよくあるでしょう。

比べた際に、相手の優れたところを認め、「自分もあの人のようになりたい。そのためにいっそう努力をしよう」と思ったり、自分よりある分野が劣っているとわかった人でも「この人はこの分野には優れている。私には足りない部分だ」と思ったりできれば、それは良い形の比較です。

しかし同じ比較であっても、人の優れたところを見て落ち込んだり、人の劣ったところを見て安心したりするのは、自分を責めたり、努力をしなくていいんだと思い込んだりする悪い形の比較です。

このような悪い形の比較では、自己評価が傷ついたり、自己評価を高めるための努力をやめてしまったりしかねないのですね。

④他の人の目や判断を気にしすぎる

他の人に迷惑をかけないよう、自分はどう思われているのかを知ることは必要です。

しかし過剰に他の人の目や判断を気にすれば、常に「悪く思われたらどうしよう」と思って、不安になるでしょう。

悪く思われないために行動を回避したり、言うべきことも言わないようにしたりして、自己評価の低下へとつながってしまうのですね。

このようなものがあると、自己評価にゆがみが生じ、自分を正しく見ることができなくなります。

そして、ゆがみは自己評価を「低い自己評価」、あるいは「高くてもろい自己評価」へと変化させるのです。

「低い自己評価」、また「高くてもろい自己評価」とはどのような自己評価かについては、次回、お話ししていきます。

まとめ

- 自己評価の栄養源となるのが、「自分には能力があるという気持ち」と「人から愛されているという気持ち」の2つです。「自分には困難を乗り越える力があり、人からも必要とされている」と感じることで、自己評価は高まります

- 2つの栄養源があるにもかかわらず、自信がなく、「自分は周りから嫌われている」と思う人がいるのは、自己評価に“ゆがみ”が生じているからです。ゆがみを生じさせるものを4つ、ご紹介しました

- 欠点ばかりへの注目(コンプレックスを抱く)

- 完璧主義(極端に厳しい基準で、自分を判断する)

- 悪い形で人と比較する (人の優れたところを見て落ち込む、人の劣ったところを見て安心する)

- 他の人の目や判断を気にしすぎる

続きの記事はこちら

スポンサーリンク