勉強会主催の みなみ です。

『運のいい人の法則』を通して、偶然ではない、運のいい人に共通する法則、幸運を実現する仕組みについてご紹介しています。

今回はその20回目です。

スポンサーリンク

運のいい人が“不運を幸運へ変えることができる”法則とは

『運のいい人の法則』は、ハートフォードシャー大学の心理学教授 リチャード・ワイズマン博士によって書かれた、「運の科学的研究」に関する本です。

ワイズマン博士は、運のいい人は本人も気づかないうちに法則に従って幸運を作り出していることを発見しました。

そして、その法則に従って考えて行動すれば、誰でも幸運を実現できる、といわれています。

その運のいい人に共通する法則が、以下の4つです。

- チャンスを最大限に広げる

- 虫の知らせを聞き逃さない

- 幸運を期待する

- 不運を幸運に変える

前回から、4番目の法則「不運を幸運に変える」についてお話ししています。

運のいい人であっても、不運やマイナスの出来事が起こらないわけではありません。いずれも経験しています。

しかし運のいい人は、たとえ不運に遭遇しても、すぐに起き上がって、まっすぐに立ち上がることができるのです。

運のいい人は、どのようにして不運を幸運へと変えて、困難にぶつかっても力強く立ち上がることできるのか、

前回は、その不運を幸運に変えるテクニックの1つ目「運のいい人は不運のプラス面を見ている」についてご紹介しました。

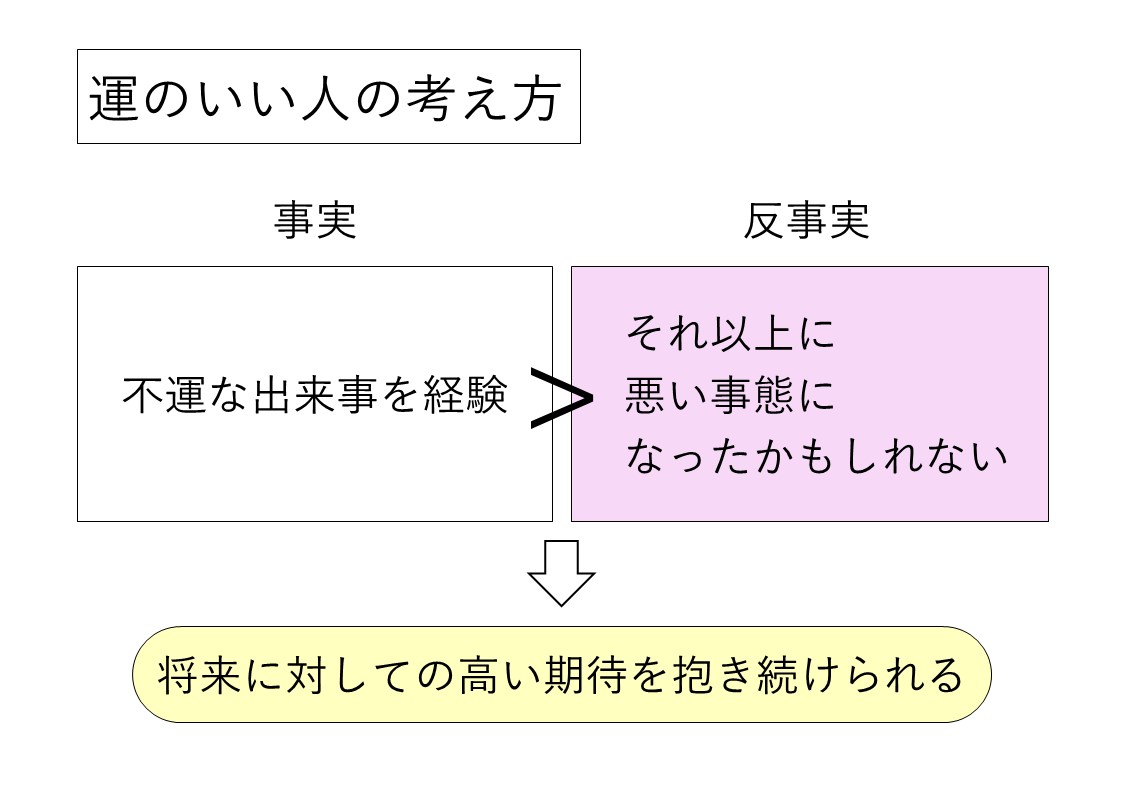

運のいい人が不運に当たっても立ち上がれるのは、「反事実的思考」をよい方向に使っているからです。

反事実的思考とは、「起こった現実そのものではなく、起こったかもしれないことと現実とを比べて、現実を評価している」という、私達の思考のメカニズムです。

運のいい人は、起こった現実に対して、「もっと悪い結果になったかもしれない」と想像し、その想像と現実とを比較します。

そうすることで現実から受ける精神的なダメージを和らげ、「もっとひどい目に遭ったかもしれないのに、これだけで済んでよかった。やはり私は運がいい」という思いを持ち続けられ、積極的な行動を継続できるのです。

前回の詳細はこちら

今回は、運のいい人がどのようにして不運のプラス面を見て、運のいい人生を送っているのかを具体的に見ていきます。

運のいい人に共通する「不運を幸運に変える」法則

ポイント① 運のいい人は不運のプラス面を見ている-具体例編

運がいい人の一人して紹介されているスコットランド生まれのアグネスさんという女性は、幸せな家庭生活を送り、アーティストしても幸運に恵まれてきたそうです。

一方で、アグネスさんはこれまで、何度か死に直面したことがありました。

- 5歳のとき、足を滑らせて暖炉に頭から突っ込んだ

- 7歳のときは、隣家のガス管にヒビが入り、彼女が寝ていた部屋にもガスが充満した

- その数年後には、海で遊んでいるときに深い穴にはまり、危うく溺れ死にそうになった

- 10代のときは車にぶつかった

など、命を落としかねない事故に遭っています。

ところがアグネスさんは、いずれの事故や怪我にも滅入っていませんでした。

それどころか、「さらに悪い事態になっていたかもしれない」と自然に考えることができ、自分は運がいいのだと元気を出していたのです。

暖炉に頭から突っ込んだ事件も、「祖父がすぐに助けてくれなければ、もっと重傷を負っていた」と話し、

また、寝室にガスが充満したときも、頭の上まで毛布をかぶって寝る習慣があったから、かろうじて生きることができた、と語りました。

このような経験をしたから運が悪いのではなく、助かって運がよかった、とアグネスさんは考えているのです。

このように、運のいい人は不運な出来事を経験しても、それ以上に悪い事態になったかもしれないと考えることで、現実を前向きに受け止めることができます。

先に紹介した、「反事実的思考」をプラスに作用させているのです。

そのため、「私は運がよく、この先もきっと幸運に恵まれる」という将来に対しての高い期待をいだき続け、その期待が実際に幸運を招くのですね(第3の法則でお話しした「自己充足的予言」の影響によります)。

運のいい人は、自分よりも運の悪い人と比較し、不運のダメージを減らそうとする

運のいい人はさらに、自分よりも不運なことを経験している人と比較するときもある、といわれています。

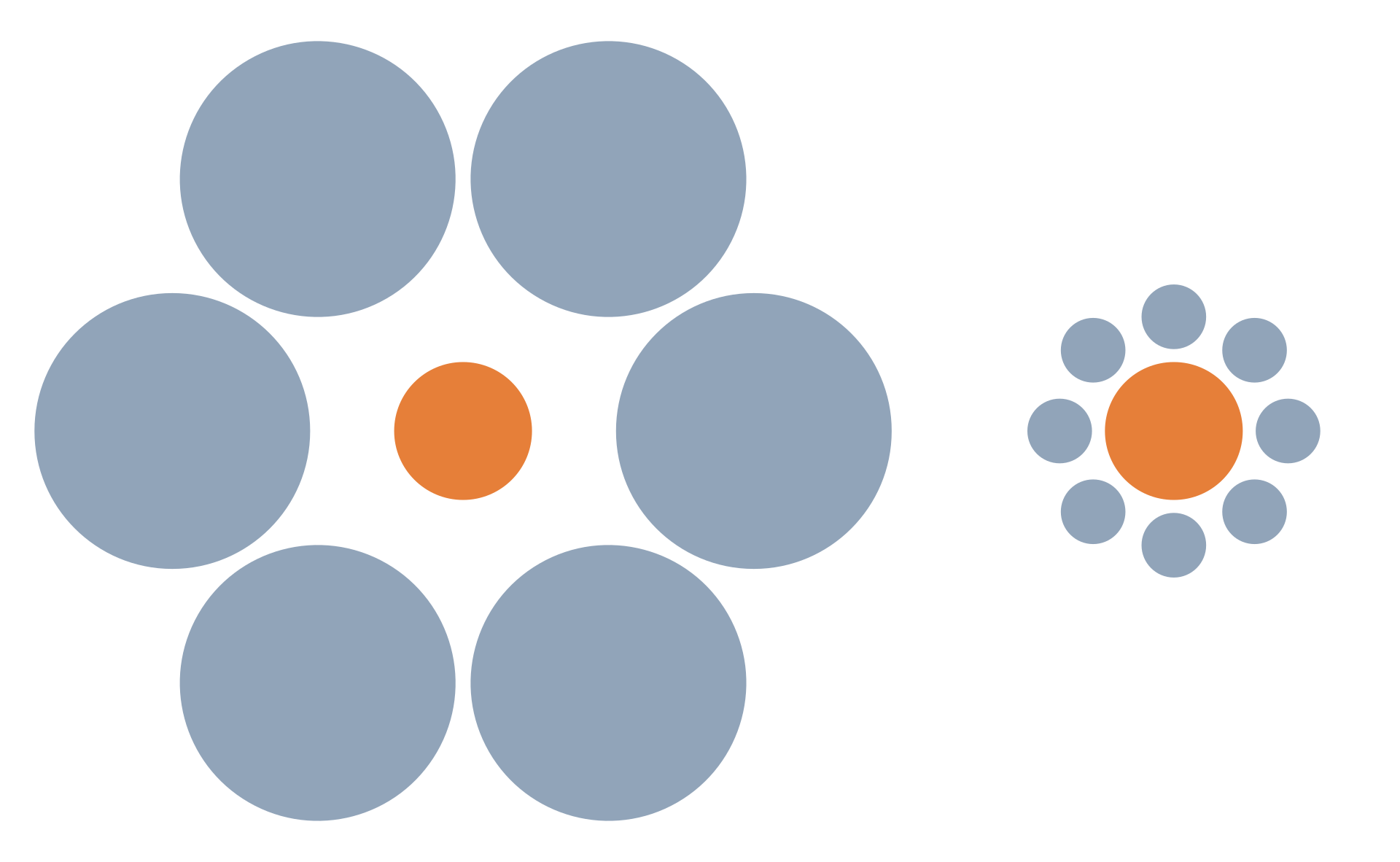

これに関して、以下の図が紹介されていました。

こちらの図を見られたことはあるでしょうか。

これは、ドイツの心理学者 エビングハウスの錯視図です。

オレンジの円を左右で比較すると、右の円のほうが大きく見えると思います。しかし実際には、2つの円の大きさはまったく同じですね。

私達は自動的にオレンジの円と、その周りの灰色の円とを比べています。

右側のオレンジの円は、小さな円に囲まれているために大きく見え、反対に左側のオレンジの円は大きな円に囲まれているから比較的小さく見えるのですね。

この錯視の図は、自分を運がいいと思うか、あるいは運が悪いと思うかにも当てはまります。

仮に、オレンジの円を自分の給料、その周りの灰色の円を同僚の給料と想定してみます。

あなたの給料は同じであっても、左側の場合、同僚のほうが給料が高いため、自分の給料には不満を感じると思います。

しかし右側であれば、自分の給料は同僚よりも高いから、と満足できるでしょう。

このように、状況は同じであっても、何と比較するかで「自分は幸運に恵まれている」と感じるか、「自分はツイてない、不運だ」と感じるかが変わってくるのですね。

運の悪い人は、「自分はもっと幸運だったはずなのに」と考え、不運のマイナス面ばかりを見ます。自分よりも運のよい人と比較し、自分の不運を嘆き、誇張しがちです。

反対に運のいい人は、自分よりも運の悪い人と比較し、不運のダメージを減らそうとすることがあります。

不運な人の境遇に思いを巡らすことで、「自分は十分に恵まれている」と感謝の念を持ち、心に負った痛手を緩和しているのですね。

以上が、「不運を幸運に変える」のポイントの1つ目でした。

次回は、ポイントの2つ目「運のいい人は、不運な出来事も長い目で見れば最高の結果になると信じている」についてお話ししていきます。

まとめ

- 運のいい人は不運に当たっても、「さらに悪い事態になっていたかもしれない」と自然に考えることができるため、自分は運がいい、という思いを持ち続けることができ、その期待がまた幸運を引き起こします

- 運のいい人は、自分よりも不運を経験している人と比較することによっても、自らが経験した不運のダメージを軽減している、ともいわれています

続きの記事はこちら

スポンサーリンク