勉強会主催の みなみ です。

3/1(木)の勉強会には初めての方3名を含む、4名の方にご参加いただきました(^^)

月初めの忙しい時期だったので、参加される方がおられるか少し心配していましたが、初めての方にもご参加いただけて、よかったです^^

今回は台湾出身の方も来られました。

受験が終わったばかりだそうで、大変だったと思います(>_<) いまは一息つけてホッとされていました。

今回の勉強会でもご紹介した『嫌われる勇気』は台湾でも翻訳して売り出され、30万部を超えるベストセラーになっているそうです。

対人関係、そのなかでも「承認欲求」や「劣等感」の悩みは国を超えて共通しているのだと、改めて実感できました。

記事の内容を動画でもご紹介しています

スポンサーリンク

アドラーはこう語る「劣等感を抱くこと自体は不健全ではない」

今回の勉強会のテーマは、

ブッダとアドラーに学ぶ「“不健全な劣等感”を克服する方法」

でした。

「劣等感」といえば、どんなときに抱かれるでしょうか?

他人と比べて劣っているなと思うとき、劣等感を抱きますよね。

自分より高学歴な人、

自分より立派な会社に努めている人、

容姿が優れている人、

明るく、みんなから好かれる性格の人…。

そんな人達と接していると、「ああ、この人と比べて自分はダメだな」とがっくりしたり、落ち込んだりしてしまいますよね。

だから

「劣等感は、自分の成長をじゃまするもの」

「自分を落ち込ませるもの」

と、劣等感に対して悪いイメージを持っている方が多いでしょう。

ところがアドラー心理学でいう劣等感は、そんな悪いものではないのです。

アルフレッド・アドラーは劣等感について、こう語っています。

劣等感を抱くこと自体は不健全ではない。

目標がある限り劣等感があるのは当然なのだ。

劣等感が不健全ではないとは、どういうことでしょうか。

目標がある限り、劣等感があるのは当然

アドラーが不健全でないと言っている劣等感とは、人と比べて劣っていると感じることではありません。

自己理想と比較し、そこから生じる差に対して抱く感情を劣等感といわれているのです。

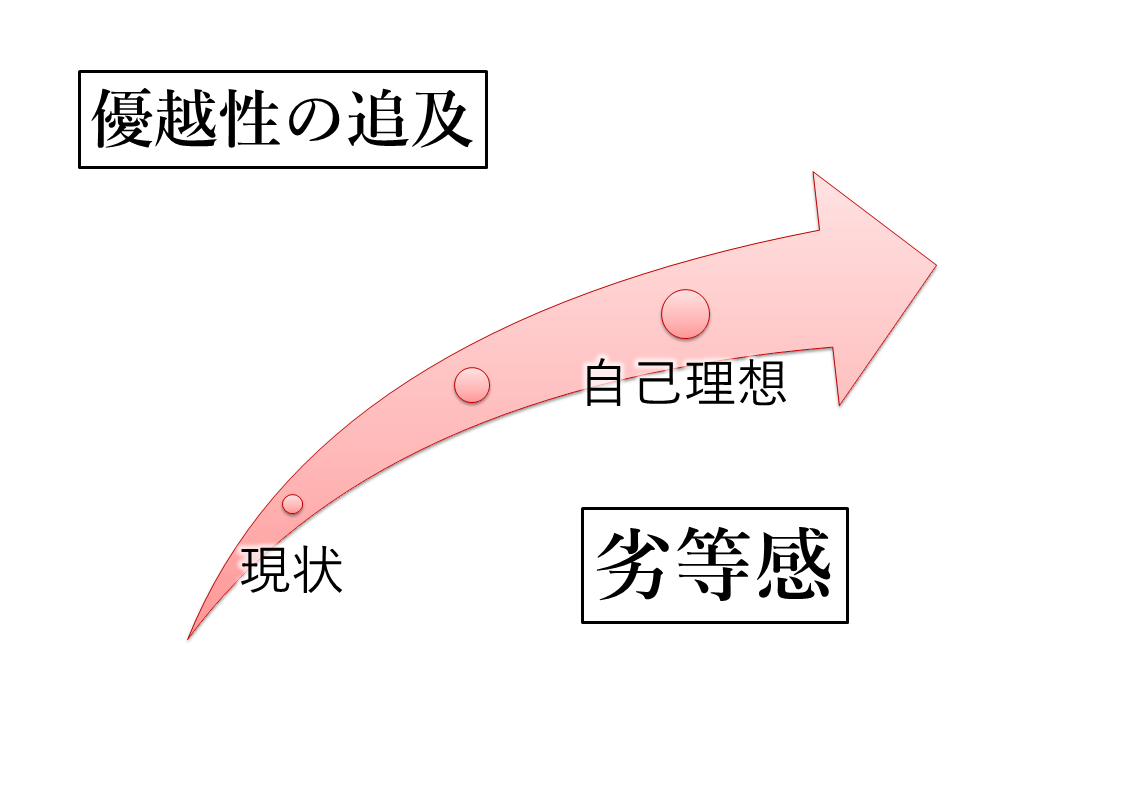

アドラー心理学では、人間には誰しもに「優越性の追求」があるといっています。

優越性の追求とは、「こういう自分になりたい」という自己理想を掲げ、それに近づこうとする気持ちです。

そうなると、常に現状と自己理想の間に差が生じるので、そこから劣等感が生れるのですね。

優越性の追求がある限りは劣等感は無くならないですし、どんな人にも劣等感があるとわかります。

劣等感についてアドラーはこのようにも語っています。

あなたが劣っているから劣等感があるのではない。

どんなに優秀に見える人でも劣等感は存在する。

どんなに優秀に見える人でも優越性の追求はあるので、このように言われているのですね。

自己理想・目標がある限り、劣等感があるのは当然になり、その差を縮めようと、私達は努力をするのです(この行為を「補償」ともいいます)。

ですから劣等感を抱くこと事態は不健全ではなく、むしろ劣等感があるからこそ人間は建設的な行動へと踏み出していけるのですね。

私達は“不健全な劣等感”で苦しんでいる

ここまで聞かれると、劣等感のイメージもだいぶ変わるのではないでしょうか。

劣等感は弱い人だけが持つものではなく、誰しもが持っている。そして、劣等感があるからこそ、自己理想との差を縮めようと努力する。

そのような劣等感は健全であるといえます。

しかし残念ながら、劣等感は健全なものばかりではありません。“不健全な劣等感”があることも指摘されています。

その“不健全な劣等感”のために、私達は苦しみ、悩んでいるのです。

ではその不健全な劣等感とはアドラー心理学で何といわれるのか。

なぜ不健全な劣等感を持つのか、

そして不健全な劣等感を克服するにはどうすればいいのか。

次回以降、それらについてお話ししていきます。

まとめ

- 劣等感と聞くと「自分の成長を邪魔するもの、落ち込ませるもの」と、悪いイメージが先行します。しかしアドラー心理学では、劣等感は誰もが抱くものであり、不健全ではない、と教えられています

- 人間には優越性の追求があり、自己理想を掲げます。自己理想と現状との間には差が生じるので、それに対する感情である劣等感を抱くの当然なのです。ゆえに、どんなに優秀に見える人でも劣等感は存在する、といわれています。劣等感があるからこそ、目標に達しようと努力できるのです

- 劣等感が不健全に働くこともある、ともいわれています。不健全な劣等感で私たちは苦しんでいるのです

勉強会に参加された方の感想

◯劣等感は考え方次第で自分が楽になれるのだなあ、と感じました!

◯劣等感があるからこそ目標に向かって進めるのだという、前向きな姿勢が参考になりました。

続きの記事はこちら

スポンサーリンク