勉強会主催の みなみ です。

今回のワークショップには、初めての方お2人を含む8名の方にご参加いただきました!

多くの方にご参加いただき、嬉しく思います^^

福祉関係のお仕事をされていて、認知行動療法の研修を担当することになったため参加された方がいました(少しでも仕事の役に立つ内容がお話しできていれば幸いです)。

認知行動療法はうつ病患者さんだけでなく、日頃の誤った認知を正す上でも非常に効果的であり、健康な人もぜひ身につけていただきたいものだと実感しています。

このワークショップがそのきっかけとしてもらえるように、私自身ももっと深く理解していきたいです。

スポンサーリンク

人は自らが意味づけをほどこした“主観的な”世界に住んでいる

今回のテーマは、

ブッダとアドラー心理学に学ぶ「悪循環を断ち切る“認知のゆがみ”の改善法」

についてでした。

アドラー心理学といえば、今から約5年前に『嫌われる勇気』が発売され、一躍、有名になりましたね。

関連書籍が毎年のように発売され、いまも人気の衰えを感じさせません。

哲人と青年との対話で展開される『嫌われる勇気』には印象的な台詞が多くあります。

人は誰しも、客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味づけをほどこした主観的な世界に住んでいます。

(『嫌われる勇気』岸見一郎著 より引用)

という言葉は、その1つに入るのではないでしょうか。イントロダクションに出てくる哲人の台詞です。

人は「自分は客観的に物事が見えている」と思っていても、、実際は、自らが意味づけをした主観的な見方をしている、ということなのです。

このようなことはアドラー心理学だけでなく、さまざま心理学でもいわれていますね。

アドラー心理学の認知論と、その具体例

ひとそれぞれ異なった見方をしていることを、アドラー心理学では「認知論」といわれています。

同じものを見ても、人によって意味づけは変わり、受け止め方が違ってくるのです。

たとえば、1匹の犬を見たとき。「わー、かわいい」と言って近寄り、じゃれにいく人もいれば、過去に犬に噛まれた経験のある人は「近づかないでくれー」と恐れ、離れていくでしょう。

同じ犬を見ても、まったく反応は異なりますね。

それぞれの人の経験が独自の意味づけをさせ、目の前の犬を愛くるしいものか、おぞましいものかに変えているということですね。

また、学生時代に、意中の女子生徒と廊下ですれ違ったとき、その子がクスッと笑ったとします。

人によっては「バカにされている」と感じ、「自分は脈ナシだな」と、その女性のことをあきらめてしまうでしょう。

ところが人によっては「私のことが好きに違いない」と思い、「脈アリだ。あとで思いを告げよう」と告白に踏み切る人もあるでしょう。

このように同じ状況をだったとしても、人によって受け取り方が異なってくるのですね。

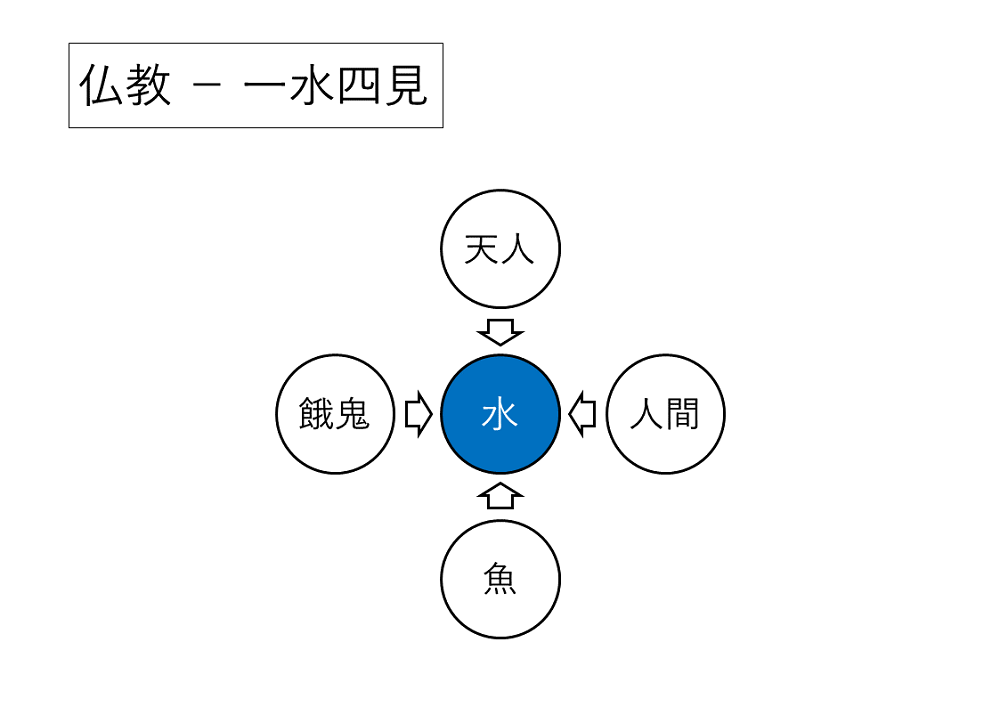

心理学と同じことが説かれている、仏教の「一水四見」

2600年も前にお釈迦様が説いた仏教でも、同じものを見ても受け取り方は人それぞれ、と教えられています。

それを表現された言葉が「一水四見(いっすいしけん)」です。一水四見は、同じ水を見ても、境界の違いによって見方が4つに分かれる、ということです。

たとえば、人間は水を、飲み物とか身体を洗うものとして見ますね。

魚であれば、水を「棲み家」と見ます。

餓鬼(骨と皮ばかりで、お腹だけでぷっくりと膨れている、飢えに苦しむ者)は水を「火」と見ます。餓鬼は口に水を近づけると、青白い火となって燃えてしまうからです。

天人(天上界に住む人)が水を見ると「瑠璃(宝石)」と見るそうです。

このように境界の違いによって、同じ水でも4通りの見方があるというのが一水四見です。

境界が違うと、水でもまったく別物に見えるのですが、さすがにそれほどの違いはなくても、同じ人間同士でも同じものを見ても見方は変わってきます。

ものごとをありのままに、主観を入れずに見ることのできる人は一人もいません。人それぞれ独自の意味づけをしています。

この独自の意味づけを「私的意味づけ」ともいわれています。

さらに人間には「統覚バイアス」も働き、ますます主観的な認知から離れられなくなる、とアドラー心理学ではいわれます。この統覚バイアスが、悪循環を生み出す元なのです。

統覚バイアスとはどんなものかについては次回、詳しくお話ししていきます。

まとめ

- 人は客観的に物事を見ているのではなく、自らが意味づけをほどこした主観的な見方をしているのであり、同じものを見ていても、人によって受け止め方は異なります。これを「認知論」といわれます

- 2600年前に説かれた仏教にも「一水四見」という言葉があります。境界の違いによって、同じものでもその見方は大きく異なる、と教えられています

- 同じ境界の人間同士でも、人間はものごとに「私的な意味づけ」をしていて、主観を入れずに見ている人はいないのです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク