ワークショップ主催の みなみ です。

ベストセラー書『自分の価値を最大にする ハーバードの心理学講義』を通して、幸福度を高める主体的な生き方をご紹介しています。

今回は3回目です。

スポンサーリンク

ハーバード大学人気教授が明かす、パーソナリティ(=性格)に関する最新の見解

『自分の価値を最大にする ハーバードの心理学講義』は、ブライアン・R・リトル心理学教授(ハーバード大学)によって書かれた本です。

リトル教授はハーバード大学卒業生の投票で3年連続人気教授に選出されるほど、教え方にも定評があります。

ではそのリトル教授は何を教えているかというと、それは「パーソナリティ心理学」です。

パーソナリティ心理学は、

- パーソナリティ(=性格)はそもそも何によって決まるのか

- パーソナリティはウェルビーイング(=幸福度)にどのような影響を与えているか

を教えている学問です。

リトル教授のパーソナリティ心理学の最大の特徴は、「自由特性」があると提唱していることです。

自由特性とは、生まれた持ったパーソナリティ特性を超えた行動できる能力のこと。

人間の性格は不変のものであって私達は限定的な行動しかできないのではなく、自由特性によって人間はもともとのパーソナリティにもとらわれない行動ができるのですね。

そして、この自由特性と深く関連しているものが「パーソナル・プロジェクト」です。

パーソナル・プロジェクトとは、日常のあらゆる取り組みのこと。犬の散歩から、人民を解放するというものまで、大きさに関係なく当てはまります。

このパーソナル・プロジェクトによって自由特性が形成され、その自由特性に導かれた行動ができる、というのがリトル教授の説く「自由特性理論」なのです。

そのことを前回は詳しくご紹介しました。

前回の記事はこちら

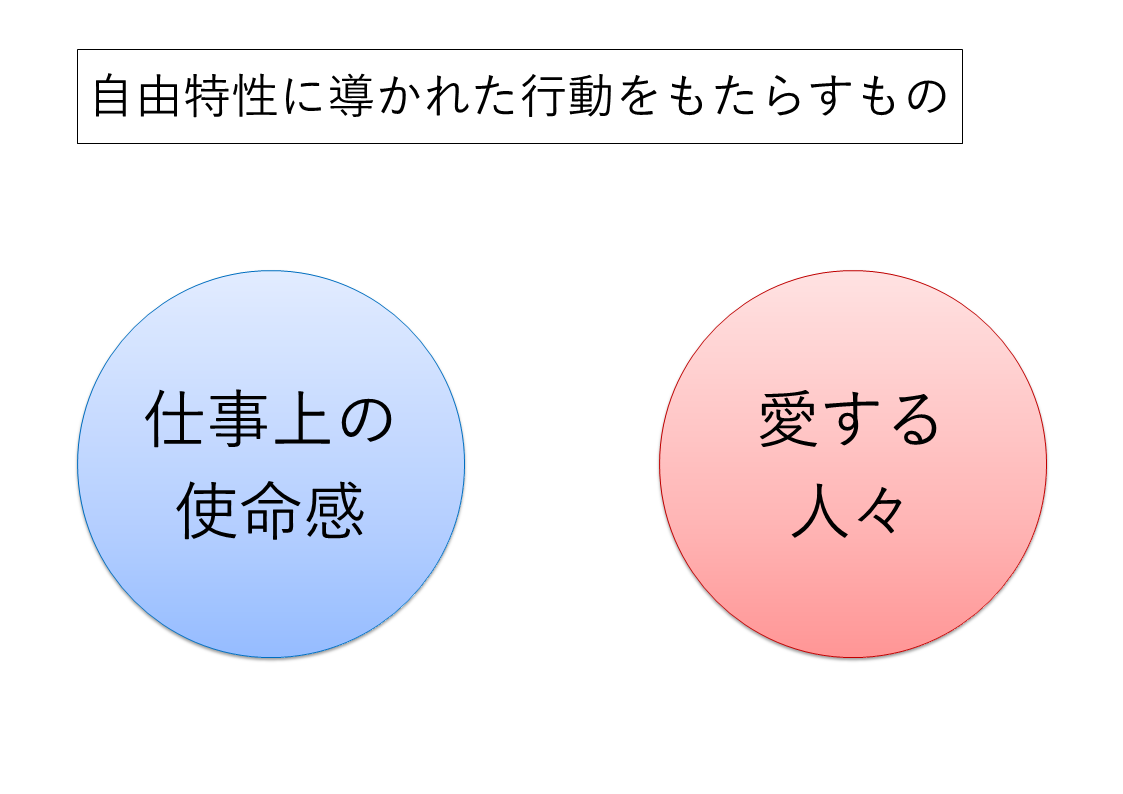

今回は、ではその自由特性を形成するほどのパーソナル・プロジェクトとはどのようなものなのか、2つの重大な要素について詳しくお話しします。

自由特性を形成する2つの要素

自由特性の形成に多大な影響を与える2つの要素は、

「仕事上の使命感」と「愛する人々」です。

これについて、マーカスという、具体的な人物のことが紹介されていました。

マーカスの職業はミュージシャン兼音楽プロデューサーです。華やかな業界で活躍をし、マーカスのもとには多くの人が集まり、彼自身も社交的に振る舞っています。

ところがマーカスは自宅では部屋に引きこもり、分厚い哲学書を読むのに時間を使っているのです。

本当のマーカスは果たしてどちらなのでしょうか?

これについてリトル教授はこう語っています。

マーカスも、パーソナル・プロジェクトを取り組むことによって自由特性に導かれた行動を取るようになりました。

彼は遺伝的には内向型であるにもかかわらず、将来は音楽プロデューサーに就きたいという情熱を持っていました。

仕事相手は、マーカスのことを根っからの外向型人間だと思うかもしれません。

しかし正確には、重要なパーソナル・プロジェクトを推進するために、マーカスは外向型を装っていたのです。

(『ハーバードの心理学講義』より引用)

マーカスは遺伝的には内向型であり、ひとり静かに読書をするのが大好きな人間です。

しかし彼には「音楽プロデューサーに就きたい」という情熱がありました。マーカスにとってそれは「コア・パーソナル・プロジェクト」だったのです。

音楽プロデューサーになるには、内向型では不向きです。

だからコア・パーソナル・プロジェクトの推進のために、もともとのパーソナリティ特性(内向型)を超えた外向的な行動を取っていた、ということなのですね。

マーカスほどの仕事への情熱、使命感があれば、パーソナリティ特性を超えた行動も可能になるのです。

また仕事上の使命感だけでなく、私達は愛する人々のためにも、パーソナリティ特性を超えた行動ができるようになります。

普段は気性の荒い女性が、愛する家族の前ではとても優しい表情になるのも、自由特性によるものだといえるのですね。

自由特性で気をつけるべきこととは?

パーソナル・プロジェクトためにパーソナリティ特性を超えた行動ができるようになる。これは自らの幸福にとっても周りの人の幸福にとっても、素晴らしい特性ですね。

しかし自由特性で気をつけるべきこともあります。

それは「休息のための場所」が必要、ということです。

内向的な人が外向的に振る舞い続けると、精神的に疲れてしまい、パフォーマンスの維持が難しくなってしまいます。

先に挙げたマーカスの例でいえば、自宅で静かに哲学書を読むのが彼にとっての休息ですね。その休息があるからこそミュージシャン&音楽プロデューサーとしての高いパフォーマンスを続けられます。

内向的なリトル教授にとっても、一人になれる場所と時間は不可欠です。この時間が取れないと、授業中の、情熱的でユーモアにあふれたパフォーマンスができなくなってしまいます。

だからリトル教授は休息のための場所の確保を重要視されているのです(どうしても一人になれる場所がないときのリトル教授の苦肉の策は、トイレの個室にこもることだそうです)。

次回はこの自由特性理論を踏まえたうえで、幸福度を高める主体的な生き方とは何かについてお話ししていきます。

まとめ

- パーソナリティ心理学者 ブライアン・リトル教授は、自由特性理論を提唱しています。人間は、もともとのパーソナリティ特性を超えた行動ができる能力(=自由特性)がある、ということです

- 自由特性を形成しているのがパーソナル・プロジェクト(日常のあらゆる取り組み)であり、パーソナル・プロジェクトのなかでも重要な要素が「仕事上の使命感」と「愛する人びと」です

- 仕事上の使命感が非常に強いものであれば、あるいは、愛する人のためとなれば、内向型の人が外向型として振る舞ったり、気性の荒い人が優しく接したりと、もともとの性格を超えた行動も取れるようになるのです

- もともとの性格を越えた行動を取り続けると、精神的にどっと疲れ、パーフォマンスが著しく落ちてしまいます。パーフォマンス維持のためには「休息のための場所」の確保も必要です

続きの記事はこちら

スポンサーリンク