勉強会主催の みなみ です。

今回のワークショップには初めての方5名を含む、14名の方にご参加いただきました!

多くの方にご参加いただき、本当に嬉しく思います。

仙台や福島から東京に用事で来られていた方にも来ていただきました。さまざまな出会いに感謝の思いです。

スポンサーリンク

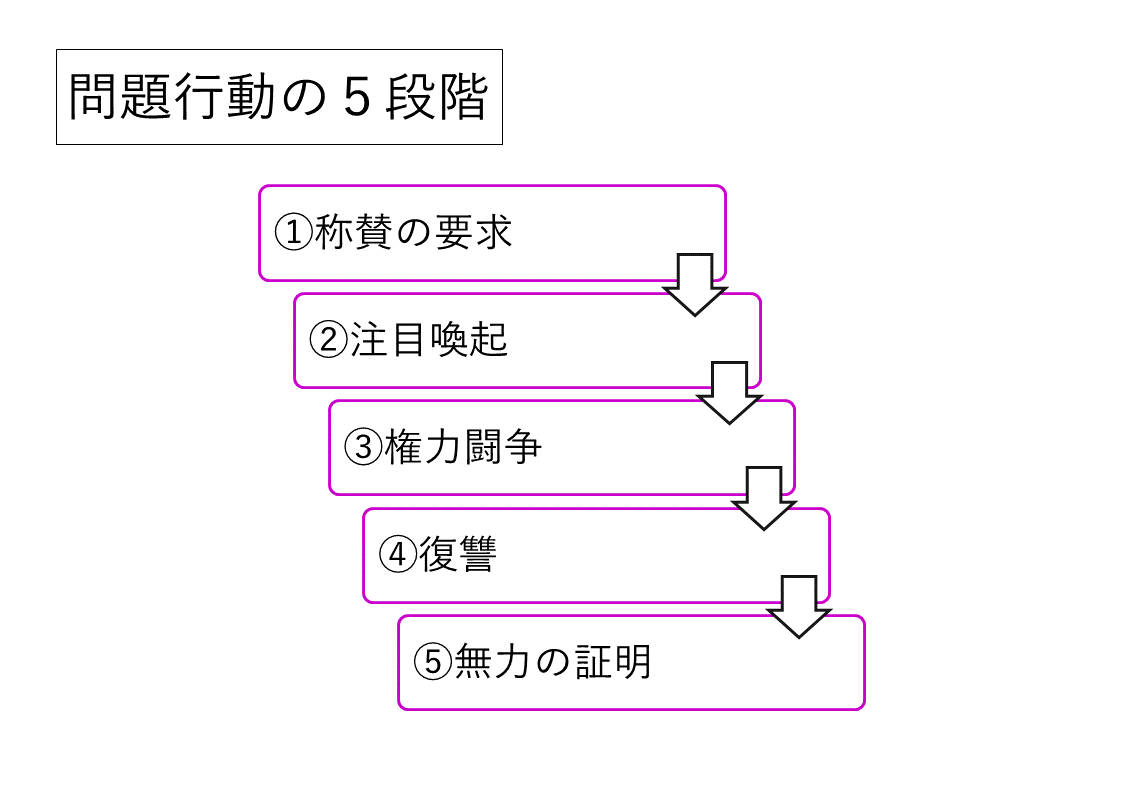

『幸せになる勇気』にみる、問題行動の5段階

今回のテーマは、

「アドラー心理学に学ぶ “問題行動の5段階”と、そこから脱する方法」

についてでした。

『嫌われる勇気』が100万部を超えるベストセラーとなり、一躍、アドラー心理学が多くの人に知られるようになりました。

その続編の『幸せになる勇気』もベストセラーとなり、アドラー心理学といえばあの青い本と赤い本だ、という認識を持っている方も多いでしょう。

そのアドラー心理学の中でも今回のワークショップでは、『幸せになる勇気』で取り上げられている「問題行動の5段階」に焦点を当てました。

この問題行動の5段階の前に知っていただきたいのが、「人間の根源的な欲求とは何か?」ということです。

生存の本能より強い、人間の根源的な欲求とは?

人間の根源的な欲求、つまり生存の本能より強い欲求とは何か、ということです。

これを満たすことができなければ、身体的には生存に問題ないのに自ら死さえも選んでしまう、というものです。

それは「所属感」であるといわれます。

所属感とは、「共同体の中で『私はここにいてもいいんだ』と思えること」です。

「共同体」とは、広くいえば宇宙全体のことですが、狭義には社会や職場、コミュニティや家庭、さらには友人同士などもあたります。

その共同体のなかで「私はここにいてもいいんだ」と感じていたい、それが所属感です。

確かに所属感が満たされると嬉しく、安心できると思いますが、しかしなぜ“根源的な”欲求といえるのでしょうか?

つながりを重要視する子供時代のライフスタイル

所属感が根源的な欲求である理由。それは人間が生まれたばかりのころを考えると、わかります。

人間の赤ちゃんと他の動物の赤ちゃんでは、決定的に異なる点があります。それはなんでしょうか?

決定的な違いとは、人間の赤ちゃんは歩くことができず、自分1人では1日たりとも生きていくことができない、ということです。

『幸せになる勇気』にはこういわれています。

原則として子どもたちは、自活することができない。

泣くこと、つまり己の弱さをアピールすることによって周囲の大人を支配し、自分の望みどおりに動いてもらわないと、明日の命さえ危うい。

(『幸せになる勇気』岸見一郎著 より引用)

赤ちゃんは自活できず、世話をしてもらわないと生きていけません。そのため、弱さをアピールして周りとつながることを最重視するようになったのです。

ゆえに「まわりとつながって安心していたい。つながることができなければ生きていけない」という所属感が、人間の根源的な欲求となったのですね。

確かに生まれたばかりのころは周りの大人たちに動いてもらわねば生きていくことはできません。では成長していくとどうでしょうか。

(経済的な問題は別として)周りとつながっていなくても、世話をしてもらわなくても、しばらくは生きていくことはできます。

しかし私達は小さなころに身についたライフスタイル(=認知行動パターン)からなかなか離れようとせず、大きくなってからも「周りとつながっていなければ大変だ、生きていくのも危うい」と思ってしまうのです。

そして所属感を満たそうと弱さアピールに必死になるのですね。

ところがこの行為が問題行動、不適切な行動へとつながっていき、他者とのトラブルを引き起こしてしまいます。

その問題行動には5段階があり、段階が上がるにつれ、問題は深刻化してしまうのです。

問題行動の5段階とは、

- 称賛の要求

- 注目喚起

- 権力闘争

- 復讐

- 無力の証明

です。

それぞれの段階の行動がなぜ問題行動といえるのでしょうか。

それについては次回以降、詳しくご紹介していきます。

まとめ

- アドラー心理学では、人間の根源的な欲求-生存の本能より強い-のは「所属感」といわれています。「所属感」とは、「共同体の中で『私はここにいてもいいんだ』と思えること」です

- 所属感が根源的な欲求となったのは、人間は生まれた頃、一人で生きていくことはできず、弱さをアピールし、周りから助けてもらわなければ生きていけなかったからです。ゆえに「周りとつながっていないといけない」という所属の本能が強くなったのです

- 一人で生きていけるようになっても、私達は「周りとつながっていなければ大変だ、生きていくのも危うい」と思ってしまい、所属感を満たそうと必死になり、それが不適切な行動、問題行動に発展してしまうことがあるのです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク