勉強会主催の ゆう です。

今回の勉強会には11名の方にご参加いただいました^^

今回も平日にもかかわらず多くの方にご参加いただき、非常に嬉しく思います。

ここ最近、さらに冷え込みが厳しくなり、体調を少し崩していたのですが、参加された方から喜びの感想をいただき、体調をみるみる回復しました。

気持ちの前向きさが体調にもたらす好影響を実感でき、参加された方に感謝です(>_<)

スポンサーリンク

アドラー心理学でいわれる「ライフスタイル」の意味とは?

今回のワークショップのテーマは、

アドラー心理学に学ぶ「人生を好転させる“ライフスタイルの再選択”」

についてでした。

テーマにある「ライフスタイル」とは、アドラー心理学では「認知行動パターン」、簡単にいえば「性格」のことをいいます。

性格は固定されたものではなく、自らが選び取ったのであり、ゆえに選び直すこともできるとアドラー心理学では教えられています。

そして実は私たちには、どんな人にも共通したライフスタイルがある、共通したライフスタイルを選び取っているともいわれているのです。

そのライフスタイルが、「愛されるためのライフスタイル」です。それは自己中心性ともいわれ、「自分が世界の中心にいたい」と考え、そのように行動することです。

なぜそれが共通したライフスタイルといえるかというと、人間は生まれた直後は1人で生きていくことができません。世話してもらわないと、1日たりとも生きていけませんね。

生きていくためには周りの注目を集め、自分が中心となる必要があります。

ゆえに、すべての人は、生存戦略として「愛されるためのライフスタイル」を選択している、といわれているのですね。

ここまでのことを前回は詳しくご紹介しました。

前回の記事はこちら

今回は、「愛されるためのライフスタイル」の問題点をご紹介していきます。

「愛されるためのライフスタイル」の問題点とは?依存がもたらすデメリット

子供時代は身体的に自立していないため、生存戦略として「愛されるためのライフスタイル」を選択せざるを得ません。

しかし問題は、身体的に自立した状態、いわゆる大人になっても「愛されるためのライフスタイル」を選択し続ける場合ですね。

子供時代は基本的に周りからしてもらうことを要求します。しかし大人になれば、今度は自分が周りに貢献、サポートをしていくべきですね。

もちろん、人に支えてもらないといけないところもあります。圧倒的にそちらのほうが多いでしょう。

けれど同時に、貢献に踏み出していくことが良好な対人関係を築いていく上で不可欠です。

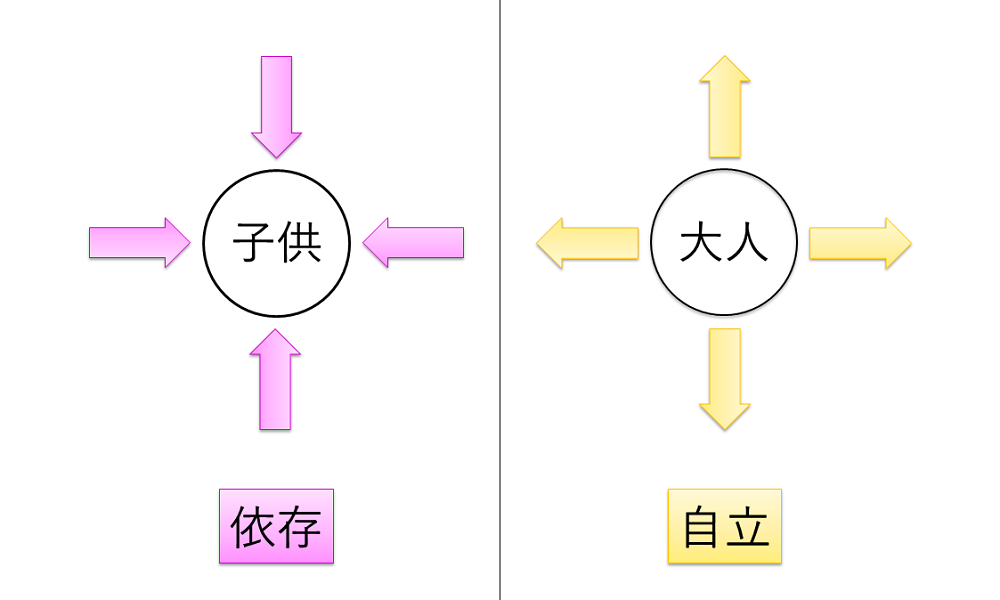

図のように、矢印の向きを反対にしていく。それが「依存」から「自立」した状態になる、大人になる、ということですね。

ところが、身体的には自立していても、心が子供である、精神的には自立できていないということが多くあります。

大人になっても、してもらうこと、与えてもらうことばかりを考え、自分から貢献をしようとしない(自分の利益につながることのみに力を使う)、してもらっても感謝を伝えない。

そういう人は精神的に自立していない状態ですね。

仮にあなたのまわりにそんな人がいたら、どう感じるでしょうか?

与えてもらうことばかりを要求し、自分のお願いは聞いてくれない。相手のために時間を使っても感謝されない、当たり前と流されてしまう。

そんな人とはとても良い関係を築くことはできず、トラブルが引き起こるでしょう。

他者との関係の悪化を招く自己中心性から脱却すること、そのための努力をすることが、根本から対人関係の悩みを解消していくことにつながっていくのですね。

この自己中心性にもとづくライフスタイルにも、いくつかの種類があります。

どんなライフスタイルがトラブルの元であり、またどんなライフスタイルを私たちは目指していくべきなのか。

次回は、そのライフスタイルの分類についてお話しします。キーワードは「共同体感覚」です。

まとめ

- アドラー心理学でライフスタイルとは「認知行動パターン」のことをいいます。認知行動パターンは人それぞれ独自のものですが、共通して選択しているライフスタイルもあるといわれています。それが「愛されるためのライフスタイル(=自己中心性)」です

- すべての人は生まれたばかりの頃は、生存戦略として「愛されるためのライフスタイル」を選択しています。しかしそれを選び続ければ、与えてもらうことばかりを考え、相手に自ら貢献をしようとせずに、依存した状態になってしまいます

- 他者との関係の悪化を招く依存状態・自己中心性から脱却し、他者貢献の活動をしていくことで、他者とのトラブルを解消し、良好な関係が構築されていきます

続きの記事はこちら

スポンサーリンク