勉強会主催の ゆう です。

今回はいつもとは違い、マンションのパーティルームに招待をいただいてのワークショップでした。

ワークショップに続けて参加されている方だけでなく、友人や職場の方をお誘いされた方もおられ、30名以上の方にお話しをしました。

こんなに多くの方の前でのワークショップは経験がなくて非常に緊張しましたが(^^;) ディスカッションやワークでも積極的にお話ししていただき、盛り上げていただいて、よかったです^^

このような場でお話しする機会をいただき、大変ありがたく、嬉しく思います。

元イタリア料理のシェフの方による食事会もあり、終了後も楽しくお話しできました。長時間、準備していただいたことにも感謝です。

スポンサーリンク

アドラー心理学の「ライフスタイル」の意味と、すべての人に共通するライフスタイルとは?

今回のワークショップのテーマは、

アドラー心理学に学ぶ「人生を好転させる“ライフスタイルの再選択”」

についてでした。

テーマのなかの「ライフスタイル」という言葉は、普段でもよく使われている言葉ですね。

「あなたのライフスタイルにぴったりの…」というように、生活様式、という意味で使われていますね。

しかしアドラー心理学では、そのような意味では使われていないのです。

アドラー心理学でライフスタイルとは「認知行動パターン」のことを指します。物事をどのように受け止めて、どう考え、どう行動するかのパターンのことですね。

同じものを見たり、同じ状況になったりしても、それをどう止めて行動するかは人によって変わります。

同じ犬を見ても、「かわいい」と喜んで、犬に近づいていく人もいれば、「こっちに来ないでくれ」と怖がり、犬から遠ざかる人もいますね。

これはほんの一例で、こういう反応の違いはよくあると思います。

このように、人によって認知行動のパターンは異なるのであり、人それぞれ独自のライフスタイルを持っているといえるのですね。

(アドラー心理学の「ライフスタイル」は「性格」という言葉が近い意味になります。ただ、変わらないものというイメージの強い「性格」という言葉に対して「ライフスタイル」はもっと柔軟なもの、再選択可能であり変わるものである、といわれています)

ライフスタイルは人それぞれ…、しかし「共通したライフスタイル」もある

このように、ライフスタイルはそれぞれ独自のものではあるのですが、実は共通した部分、共通のライフスタイルがあるとも言われています。

その共通のライフスタイルとは、「愛されるためのライフスタイル」です。

人が生を受けた直後、生まれたばかりの頃というのは、一人で生きていくことはできませんね。仮に一日でも放っておかれたら、生きていくことができません。

そこで人は、泣くこと、弱さを見せることで自分の存在をアピールする、家族という世界の中心にいようとします。

この世界の中心にいようとする行動パターンが「愛されるためのライフスタイル」であり、命に直結した生存戦略として私たちは「愛されるためのライフスタイル」を選択をするのです。

このように、生きるために人は「愛されるためのライフスタイル」を選択する。そこに例外はありません。みなそこが共通しているのです。

しかし、その「愛されるためのライフスタイル」を選択し続けていては問題があります。

それは大人になっても「愛されるためのライフスタイル」では、自分から貢献しようとはせず、むしろ相手に求めてばかり、してもらってばかりとなってしまいます。

それでは他者との関係は悪化する一方です。

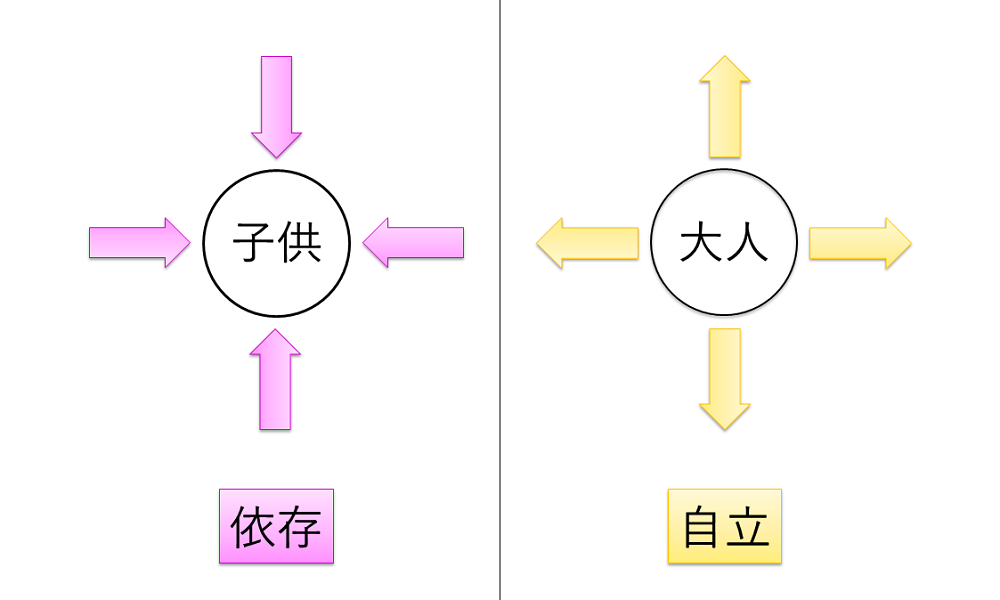

下図のように、大人になれば自立し、自らが人に与え、貢献していかねばなりません。

自立し、人に与えてこそ、良好な対人関係を築くことができるのですね。

前回はそのことについて詳しくお話ししました。

前回の記事はこちら

今回は、「ライフスタイルの分類」についてお話ししていきます。

アドラー心理学のキーワード「共同体感覚」とは?目指すべきは、他者への〇〇を持つ人

「愛されるためのライフスタイル」を選択し続けることには問題があり、他者との間でトラブルが生じてしまいます。

ではどんなライフスタイルを目指すべきなのでしょうか?

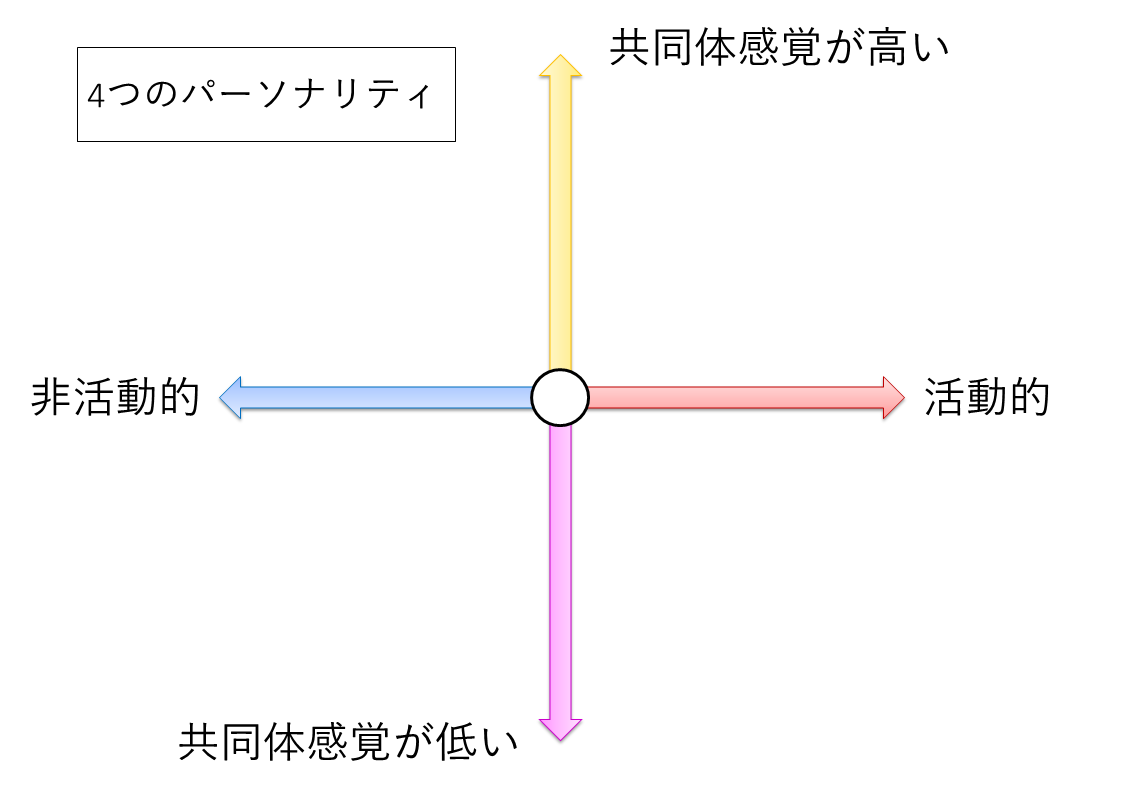

アドラー心理学では、おおまかに4つの領域でライフスタイルが分類されています。

その領域は、

- 共同体感覚が高いか低いか

- 活動的か非活動的かどうか

で分けられているのです。

ここでまず大切なのは、アドラー心理学のキーワードの1つ「共同体感覚」とは何なのかを知っていただくことですね。

「共同体感覚」はひと言でいうと、「他者への関心」のことです(英語では「social interest」と訳されています)。

もう少し詳しく言えば、「他者の関心事」に関心を持つことです。

普段、あなたは他者に対してどれくらい関心を持っているでしょうか?

他者への関心とは、その人の趣味や何をするのが好きかに対して関心を持つだけでなく、その人はどんな価値観を持っているのか、どんなことを大切にしているのか、どんなことで困っているかを知ろうとし、共感をすることですね。

自分の必要としていることを知り、共感してくれる人がいたならば、とても嬉しいと思います。そういう人は信頼したくなるでしょう。

そのように、他者に対しての関心が高い人が共同体感覚の高い人であり、そのような人は他者と良好な関係を築くことができるのですね。

アドラーの高弟といわれるルドルフ・ドライカースはこう語っています。

ある出来事が起こったときに、健康な人は、これはみんなにとっていったいどういうことだろうか、他者にとってどういうことだろうかと、まず考える。

不健康な人は、これは自分にとってどういうことだろうかとまず考える。

(『アドラー心理学入門』より引用)

みんなのことを考えられる人が精神的に健康な人であり、そのような人を目指していくべきなのですね。

次回は、この共同体感覚で分類される4つの領域を、さらに詳しく見ていきたいと思います。

まとめ

- アドラー心理学でライフスタイルとは「認知行動パターン」のことを指します。同じものを見ていても、人によって受け止め方・行動の仕方はさまざまであり、人それぞれ物事をどのように受け止め、考え、行動するかの独自のパターンがあります

- ライフスタイルは人それぞれ独自ですが、共通のライフスタイルもあります。それが「愛されるためのライフスタイル」です。私たちは生存戦略として「愛されるためのライフスタイル」を選択し、弱い自分をアピールし、他者からの保護を受けるのです。しかし大人になってもそれを選び続ければ、他者とのトラブルが生じます

- アドラー心理学では、おおまかに4つの領域でライフスタイルが分類されています(基準となるのが共同体感覚が高いかどうか、活動的かどうか)です。特に重要なのが「共同体感覚」です

- 「共同体感覚」はひと言でいうと「他者への関心」、他者の関心事に関心を持つことです。ある出来事が起こったときに他者のことが考えられるのが精神的に健康な人であり、他者と良好な関係が築ける人です

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク