勉強会主催の みなみ です。

今回の勉強会には初めての方お2人を含む、5名の方にご参加いただきました^^

『嫌われる勇気』を数年前に読まれて感銘を受けられ、また内容を思い出したいと来られた方がいらっしゃいました。

勉強会での話も関心を持って聞いていただいたようで、嬉しく思います(^^)

そのときは感動したことでも、時間の経過とともにどうしても忘れてしまいますよね。

私自身も繰り返しお話しすることで、身につけ、定着させていきたいと改めて感じました。

スポンサーリンク

アドラー心理学から知る、健康なパーソナリティとは?

今回の勉強会のテーマは、

ブッダとアドラー心理学から学ぶ「対人関係を良好にする”健康なパーソナリティ”」

についてでした。

パーソナリティといえば、「性格」や「個性」という意味で使われていますね。

パーソナリティは、良好な対人関係を築いていくうえで重要な要素となります。

健康なパーソナリティの人は他者と協力的な関係を築いていくことができますが、

不健康なパーソナリティの人、未熟なパーソナリティの人は他者との間でトラブルを起こし、良好な関係を築くことはできません。

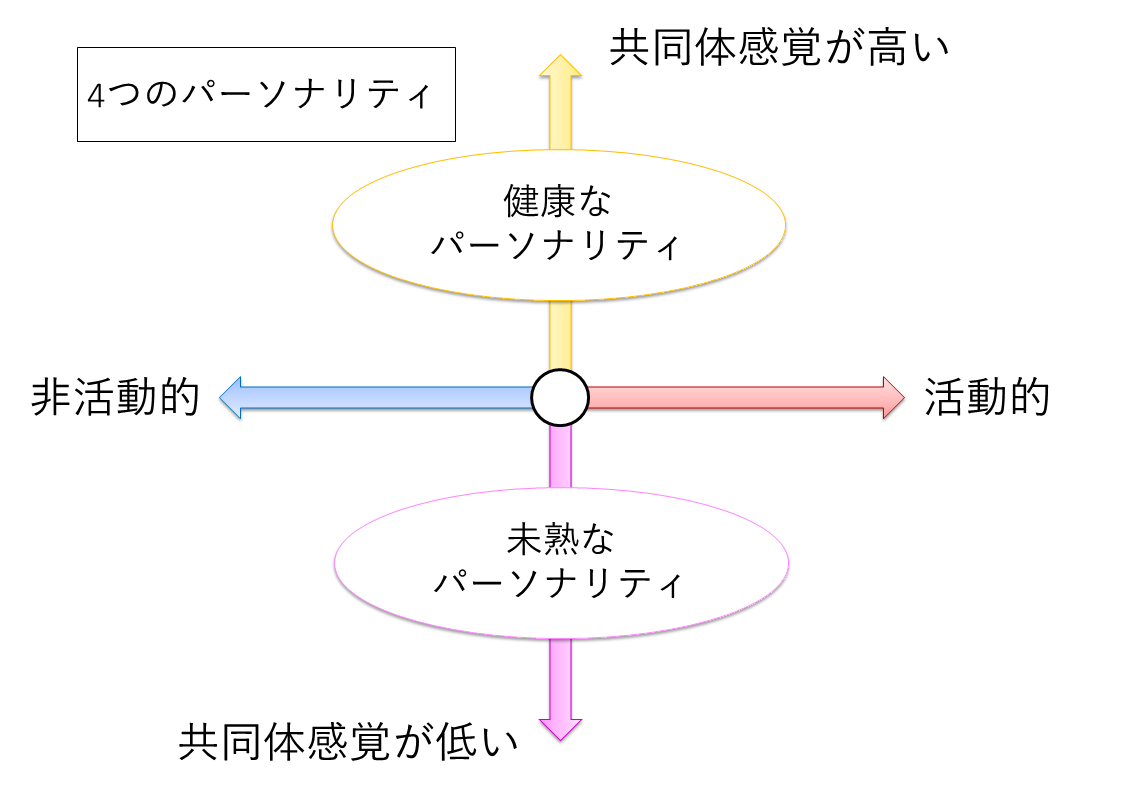

そのパーソナリティが健康か未熟かは、共同体感覚が高いか低いかで分けられることを、前回、お話ししました。

前回の記事はこちら

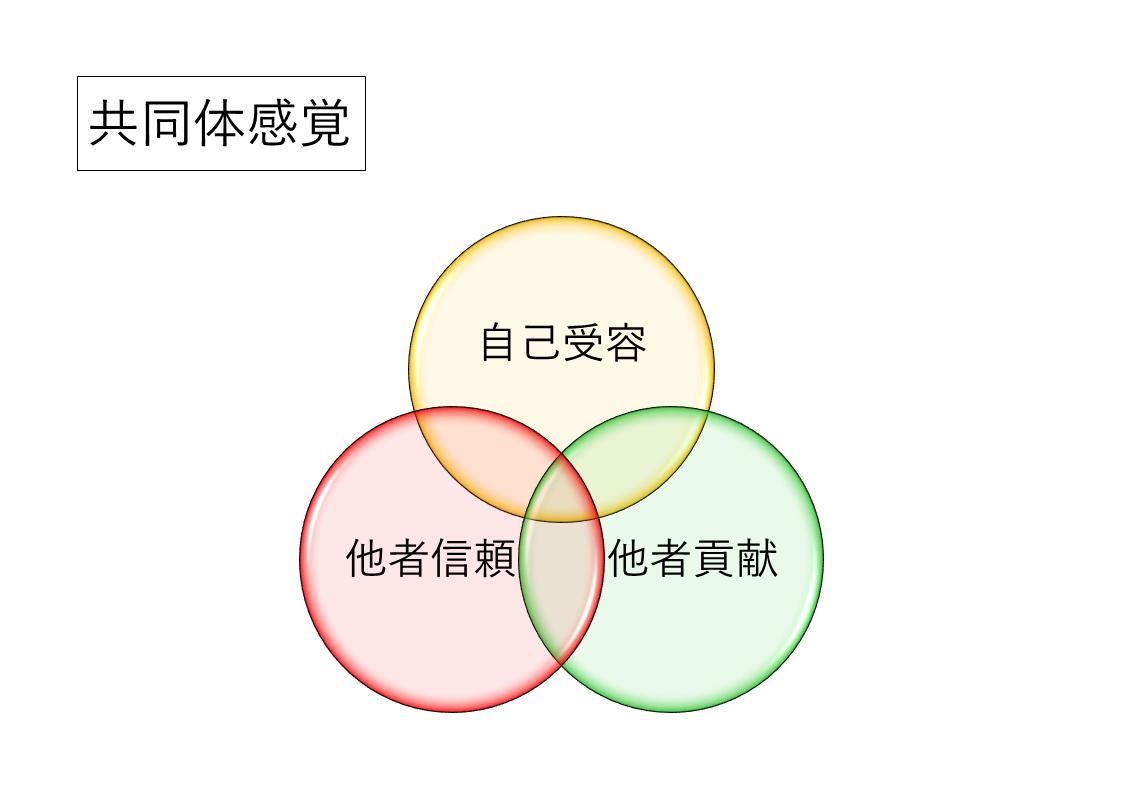

共同体感覚は、以下の3つの要素で構成されています。

- 自己受容

- 他者信頼

- 他者貢献(感)

自己受容は、自分を受け入れている、自己評価が高いということです。

他者信頼は、相手を信頼し、協力している状態のことです。ここで信頼は、条件つきで信じることではなく、無条件で信じることです。

たとえ相手が期待に沿わない行動をしたとしてもそれで突き放すことなく、相手のがんばりを認め、いつか良くなってくれると信じることですね。

他者貢献感は、自分は役に立つ、ほかの人の役に立つと感じている状態です。これは人から承認されて持つものではなく、主観的に感じるものです。

これらの要素は独立したものではなく、相互作用があります。

自己受容できているからこそ他者を信頼できるのであり、他者を信頼しているからこそ他者貢献に踏み出します。

また、貢献感が得られているからこそ「自分には価値がある」と思えて自己受容できる、という関係が成り立っているのです。

これらの要素から構成される共同体感覚は、実はもっと簡単に言うことができるのです。

共同体感覚をひと言でいうと?

共同体感覚をひと言でいうと、「他者への〇〇」です。

〇〇にあてはまる熟語、おわかりになるでしょうか?

…

…

…

…

…

答えは、「他者への関心」です。

共同体感覚は英語では「Social Interest」と言われ、他者への関心とも訳されます。

正確にいうと「他者の関心事に関心を示す」ことです。

自分の興味を持っていること、関心を持っていることに同じように関心を示してくれる人がいたら、どう思うでしょうか? これは嬉しいと思います。

自分の趣味の話を興味深く、うなずいて聞いてくれる人には好感を抱きますよね。

反対にこちらの関心事には関心を示さず、自分の話ばかりし、自分の都合を押しつけようとする人は好きになれないでしょう。

相手の立場にたち、相手を理解しようとする人が、他者と信頼関係を築くことができるのですね。

ルドルフ・ドライカース(アドラーがアメリカに活動拠点を移し、そこで弟子になった人物)は、他者への関心の重要性をこう語っています。

ある出来事が起こったときに、健康な人は、これはみんなにとっていったいどういうことだろうか、他者にとってどういうことだろうかと、まず考える。

不健康な人は、これは自分にとってどういうことだろうかとまず考える。

(『アドラー心理学入門』より引用)

他者にとってどういうことか、他者の立場にたてる人が健康なパーソナリティの人であり、

反対に、他者のことを考えようとせず、自分にとってどういうことかしか考えられない人は不健康な人であり、他者との関係がまずくなってしまうのですね。

共同体感覚が高い人は他者を“尊敬”できる

共同体感覚の高い人は、相手に対して「尊敬」の態度が取れる人、ともいわれます。

ふつう尊敬と聞くと、自分よりも優れている人、人間性が素晴らしいと思う人に対して使われますよね。

しかしアドラー心理学では、「自分の価値観を押しつけようとせず、その人が『その人であること』に価値を置いている」のが尊敬の態度です。

こちらが相手を都合よく動かすのではなく、価値観を押しつけず、相手のありのままを認め、そのうえで成長や発展を援助していくのが尊敬です。

親が子どもを尊敬する、上司が部下を尊敬すると聞くと違和感を覚えますが、立場が上の人が尊敬を示してこそ、相手と良好な関係を築けるともいえるでしょう。

健康なパーソナリティのキーワードとして共同体感覚をご紹介してきました。

次回は、健康なパーソナリティ・未熟なパーソナリティを、もう少し細かく見ていき、未熟なパーソナリティの問題点について考えていきます。

まとめ

- パーソナリティ(=性格、個性)は良好な関係を築ける「健康なパーソナリティ」、他者との間でトラブルを起こす「未熟なパーソナリティ」に分けられます。パーソナリティが健康か未熟かを分ける基準が共同体感覚です

- 共同体感覚は、自分には価値があると思えている「自己受容」、他者を無条件で信じる「他者信頼」、自分は役に立つと感じている「他者貢献感」で構成されています。この3つは独立したものではなく、相互作用しています

- 共同体感覚をひと言でいうと「他者への関心」「他者の関心事に関心を示す」ことです。他者のニーズを優先し、他者にとってどういうことだろうかとまず考えられる人が、健康なパーソナリティの人なのです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク