勉強会主催の みなみ です。

厳しかった残暑も、少しずつ和らいできて、過ごしやすくなってきましたね。

そんななか、今回の勉強会には初めての方2名を含む、5名の方にご参加いただきました!

ワークショップのなかで初参加の方から「自己評価」に関するご質問もいただき、お答えするのを通して、私自身も気づきを得たり、自己評価や自己肯定への理解を深めたりすることができました。

いつも以上に有意義な時間となったと感じます。積極的にワークショップに臨んでくださり、ありがたく思いました^^

学び、実践していることをアウトプットすることの大切さを、改めて実感しました。

スポンサーリンク

自分自身のことをどう思っていますか?“自己評価”の実状

今回のテーマは、

ブッダと心理学から学ぶ「生きづらさを解消する“自己評価メソッド” 」

についてでした。

このテーマの勉強会では、『自己評価メソッド』という本の内容をメインでお話ししています。

こちらの本は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

この本では、生きづらさの一因に「自己評価のゆがみ」があること、そのゆがみをときほぐし、前向きに生きるためのメソッドが紹介されています。

この本のメインテーマが、タイトルにもある「自己評価」です。

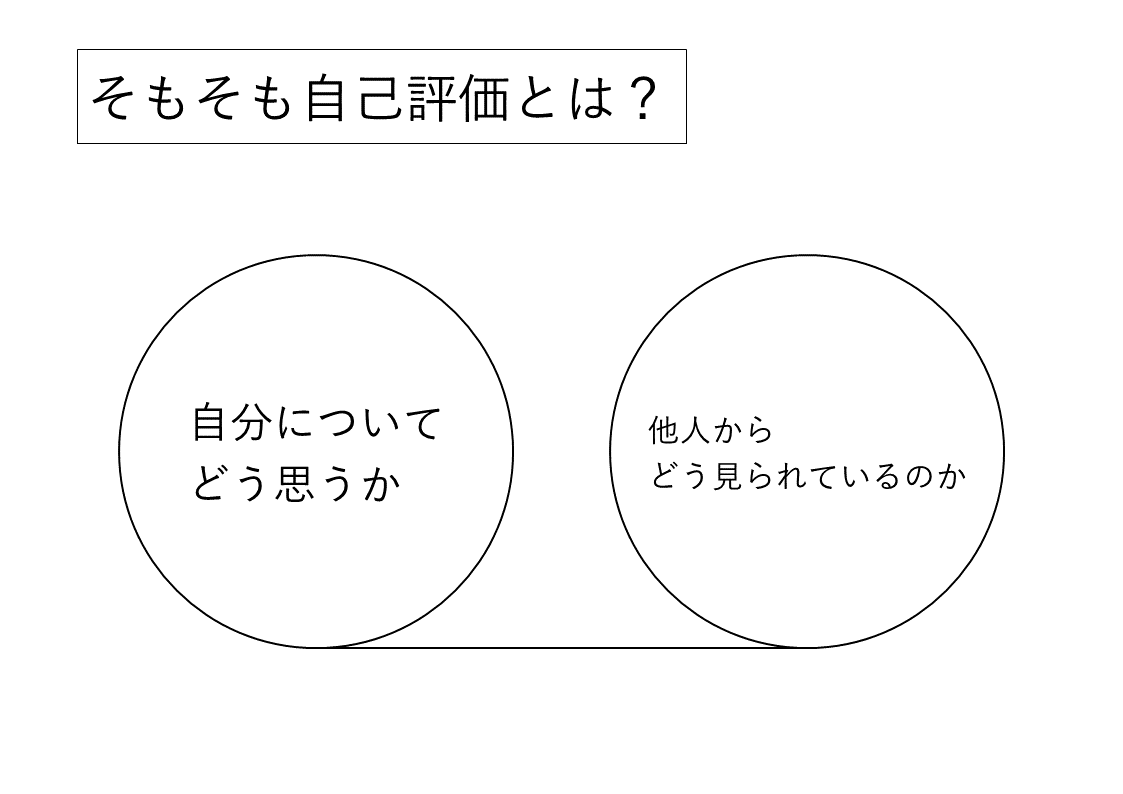

そもそも自己評価とは何でしょうか? どういうものと捉えているでしょうか?

アンドレ氏は自己評価を、

- 自分が自分自身をどう思っているのか

- 他人から自分はどう見られていると感じるのか

の2つの要素が組み合わさっているもの、といわれています。

あなたは自分で自分のことをどう思っているでしょうか? 高く評価していますか、それとも低く見ているでしょうか?

また他人からはどう見られていると思いますか?

「できる人、自信にあふれた人」と見られているでしょうか? あるいは「頼りない人、自信なさげな人」と見られているでしょうか?

感じ方は人それぞれですよね。自己評価が高い人もいれば低い人もいますし、安定している人もいれば、不安定で自己評価が揺れ動きやすい人もいるでしょう。

これについて、ある自己評価に関する研究によると、「私たちのほとんどが自分は『平均よりも優れている』と感じている」といわれています。

たとえば、企業の管理職や大学の教授の90%は、自分が平均以上の業績を残していると思っているそうです。

平均以上の業績を残せるのは大体50%ぐらいの人なので(個人個人の業績にあまりにばらつきがあれば別ですが)、多くの人が「自分が優れている」と思い込んでいることになりますね。

たとえそれが思い込みであったとしても、それだけ自己評価の高い人は多いということでしょう。

そうなると、「私たちはいつも自分に満足して、幸せな生活を送っている」と言えそうなのですが、これは正しい考えでしょうか。

困難に直面したとき、自己評価は“もろさ”を露呈する

それについては(実感されている方がほとんどだと思いますが)、自分が優れていると思えるのは限定的であり、常に自分に満足して幸せな状態であるとはいえないのです。

社会心理学者のジャスティン・クルーガー氏の研究によると、「困難な状況に直面した場合、

人は『平均よりも自分は少し劣っている』と考える傾向にある」とわかりました。

自己評価が高いのは、“比較的簡単なことをしているとき”だけであり、困難な出来事にぶつかれば、たちまち自己評価は揺らいでしまうのですね。

大学受験に失敗したり、結婚生活が破綻したり、失業状態に追い込まれたりするなど、人生に困難はつきものです。

そのような大きな困難に限らず、日常の仕事や人間関係の悩みを大きなものとして捉え、苦しまれている方も多いと思います。

そうした人生の困難に直面すると、自己評価はもろさを露呈してしまうのですね。苦難が続けば、自己評価はずっと低く、不安定なものにもなりかねません。

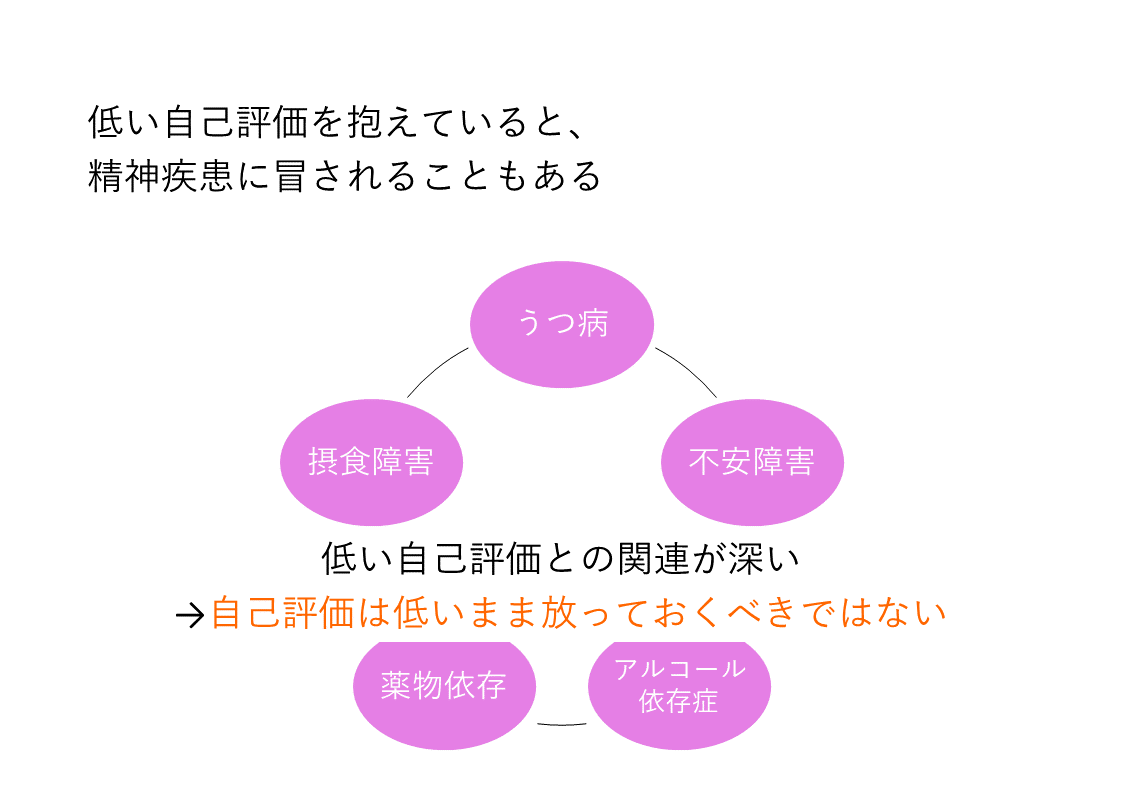

そのような低い自己評価を抱えていると、精神疾患に冒されることもあります。

クリストフ・アンドレ氏は、うつ病や不安障害、アルコールや薬物への依存、摂食障害などの心理的な障害と、低い自己評価とは関連が深いと指摘されています。

自己評価は低いまま放っておくべきではないのですね。

その自己評価とどう関わっていくべきでしょうか。

今後、

- 自己評価を高める栄養素とは何なのか

- 自己評価をよいものにしていくための実践法とは

ということについてご紹介していきます。

理解されたことを行動に結びつけて、ぜひ自己評価をよいものにしていっていただきたいです。

次回は、自己評価の元となる2つの栄養源と、低い自己評価をもたらしてしまう“自分への偏った見方”についてお話ししていきます。

まとめ

- 自己評価は「自分が自分自身をどう思っているのか」「他人からどう見られていると感じているのか」の2つの要素から成り立っています。常に自分に自信が持てている、まわりから必要とされていると感じいている人もいれば、自己評価が低かったり不安定だったりする人もいるでしょう

- ほとんどの人が「自分は平均よりも優れている」と感じているものの、それは比較的簡単なことをしているという限定的な場合であり、困難に直面すると自己評価はもろさを露呈する、といわれています

- 自己評価が低く、不安定な状態が続くと、精神疾患にもつながりかねません。心理的な障害と低い自己評価との関連は深いといわれています。自己評価は低いまま放置しておくべきではないのです

続きの記事はこちら

スポンサーリンク