勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその42回目です。

スポンサーリンク

羨望・嫉妬と上手に付き合うための実践法

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

こちらの記事では、『自己評価メソッド』で紹介されている、自己評価をよくする方法を以下の4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

前回は、3番目の「他人との関係を改善する」の中の、羨望・嫉妬と上手に付き合い、自己評価を下げないようにするための実践法をご紹介しました。

羨望・嫉妬の上手な付き合い方は、それぞれ2つあります。

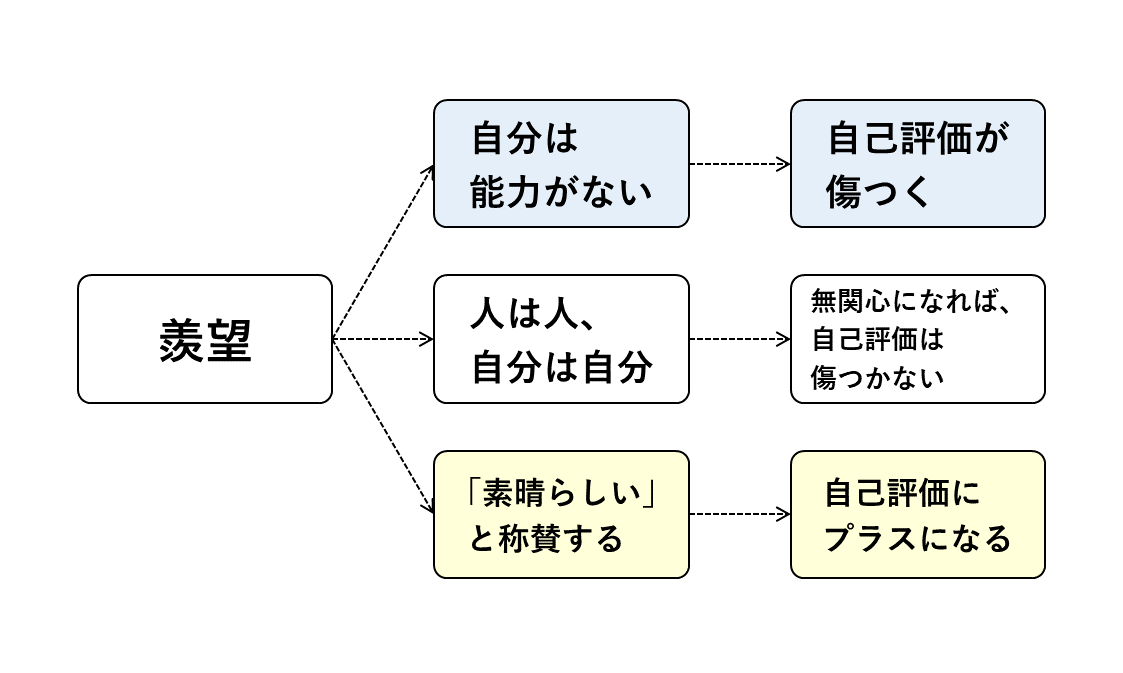

羨望との上手な付き合い方

①よい羨望を持つ

羨望には

敵意のこもった羨望・抑うつ的羨望・驚嘆の混じった羨望の3つがあります。

この中の、「あの人は素晴らしい。自分もそうなりたい」と努力しようという気持ちになる<驚嘆の混じった羨望>を抱ければ、羨望によって自己評価が下がることはないのです。

②羨望を無関心に変える

羨望の気持ちを抱くと、「あの人と比べて、どうして自分はこうもダメなのだろう」と思いやすくなり、自己評価が傷ついてしまいます。

裏を返せば、羨望の気持ちを持っても、「人は人、自分は自分」と無関心になれば、自己評価は下がることはないのですね。

そこから、さらに相手への称賛に変えられれば、自己評価はプラスにさえなるのです。

羨望を無関心・称賛に変える

これは簡単にできることではありませんが、訓練次第で羨望を<無関心>に、あるいは<称賛>に変えることはできる、といわれています。

嫉妬との上手な付き合い

①自分が今持っているものを自分のものだと思わない

自分の大切な人を“これは、自分のもの”と強く思うと、相手を縛ろうとして尊重を欠いてしまいます。そうなれば、関係を破壊してしまいかねません。

そこで嫉妬の感情が湧いてきたときは「相手は自分のものだろうか?」とつぶやくことが勧められています。

②人や自分との関わり方を見直してみる

子供の頃、親に対して<不安定な愛着>を抱くと、それが大人になっても引き継がれ、捨てられたらどうしようと不安になり、嫉妬に動かされて相手の行動を監視するようになってしまいます。

そのことに気づいたならば、

- 相手への過干渉はやめて、思い切って相手を信頼してみる

- 相手の意思にまかせて、相手を縛るような行為はしない

など、「人との関わり方への見直し」が提案されています。

前回の詳細はこちら

今回は、<信頼>と<自己評価>との関係、また他人を信頼するための実践法をご紹介していきます。

信頼と自己評価との関係とは?

自己評価が低かったり、高くてもろかったりすれば、私達は他人を信頼をすることはできなくなってしまいます。

しかし他人を信頼できなければ、そんな自分に対する評価はさらに悪化してしまい、ますます人を信頼することが難しくなります。

他者への<信頼>と<自己評価>とは、円環関係にあるのですね。

では自己評価をよくするために、他人を信頼をするには具体的にどうすればいいのでしょうか。

まず、先で少し紹介した<信頼>と<自己評価>との関係を、より詳しくご紹介していきます。

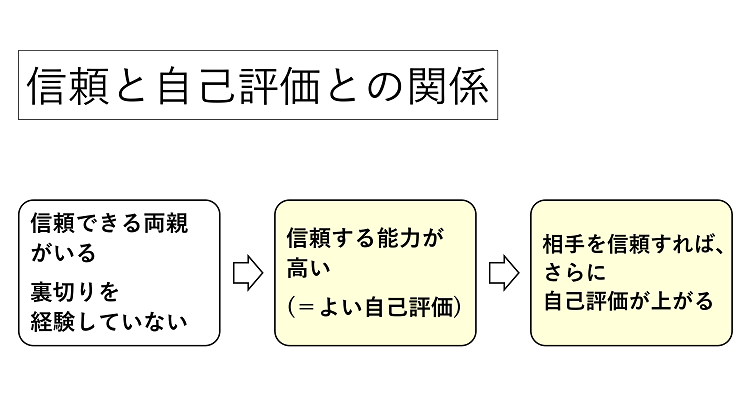

信頼と自己評価との関係

「人を信頼する」能力は、それまで生きてきた経験と深く結びついていて、中でも、

「信頼できる両親がいた」

「あまりひどい裏切りを繰り返し経験していない」

ことが2つの大きな柱になっている、といわれています。

信頼できる両親がいて、ひどい裏切りを経験していない(周りに信頼できる人が多かった)人というのは、自己評価はよいものになる傾向が高いといえます。

ゆえに<よい自己評価>を持っている人ほど、「人を信頼する」能力が高いといえるのですね。

また、<よい自己評価>を持つ人は、それだけ自分に自信があるため、<裏切り=相手が自分の期待した成果をもたらしてくれない>を恐れずに、「相手にチャンスを与える」こともできます。

こうして相手を信頼し、相手が信頼に応えてくれれば、ますます自己評価は高まっていくのですね。

問題のある自己評価と信頼の関係

一方、<自己評価の低い人>も、自分に自信がないことで「人を信頼する」こともあります。

ただそれは、「自分よりも相手のほうがずっと能力が高いので、相手にまかせて、自分はついていけばいい」という信じ方です。

そうやって相手を信頼した結果、裏切られたり、利用されたりしたと気づけば、次からはなかなか相手を信頼することができなくなりますね。

人から裏切られたことで自己評価は傷つき、「自分は利用されやすい人間だ」と思うことで、さらに自信を失ってしまいます。

また、<自己評価の高くてもろい人>は、相手の能力を低く見ているため、人を信頼することができず、たまに信頼をしても、裏切られれば怒りを覚え、「人は信頼できるものではない」という思いを強くするのです。

人を信頼できない4つのタイプ

人を信頼できない人には4つのタイプがある、といわれています。

①自己評価が低い

1つ目のタイプは、自分に自信がなかったり、過去に人に裏切られたり 利用されたりして、警戒するようになったタイプです。

つまりは、自己評価の低い人のことですね。

②自己評価が高くてもろい

2つ目のタイプは、一見強そうでも、内心には自信のなさがあるため、人を警戒して信頼できないタイプです。

こちらは、自己評価が高くてもろい人のことですね。

③ネガティブな感情が強い

<悲しみ>や<不安>といったネガティブな感情を持ちやすいタイプです。

研究によると、<喜び>や<幸せ>などのポジティブな感情は信頼する力を高め、<悲しみ>や<不安>のような感情は信頼する力を損なうことがわかっているそうです。

実際に、<悲しみ>と関連の深い<うつ病>の人や、<不安>と関連の強い<対人恐怖>の人は他人への警戒心が強く、人を信頼することが難しいのです。

この2つの疾患を持つ人は「自己評価が低い」のも特徴である、といわれています。

④親や過去の経験から、人への警戒を身につけてしまった

最後が、親から「人には警戒しなさい」と教えられたり、これまでの経験からひどい裏切りにあったりして、人を警戒することが身についてしまったタイプです。

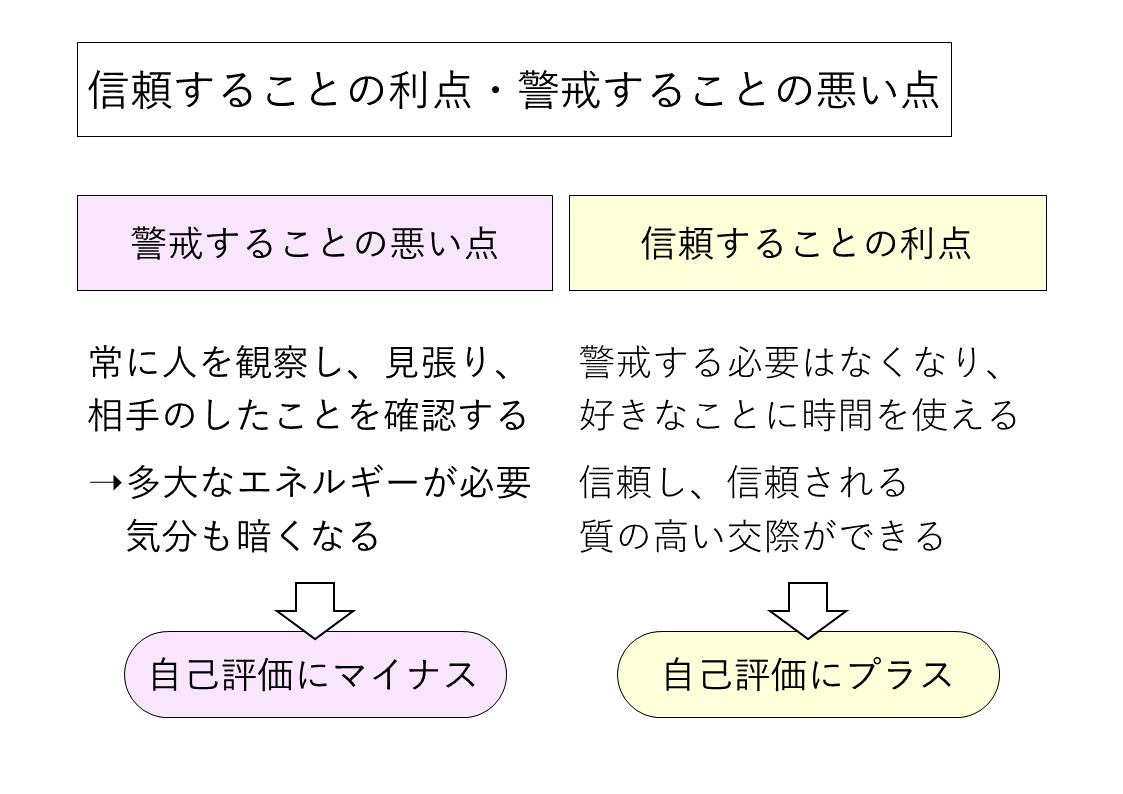

信頼することの利点・警戒することの悪い点

では、人を信頼することにはどのような利点があるのでしょうか。

人を警戒することの悪い点

人を信頼すれば、その人が期待に応えてくれないこと、裏切られることもあります。

しかし人から裏切られることを恐れて警戒すれば、常に人を観察し、見張り、相手のしたことを確認しなければならなくなります。

それでは多大なエネルギーが必要になり、精神的にも肉体的にも疲れてしまいますね。

また、対人関係において常に悲観的な見方を強いられてしまうため、気分が暗くなります。

そのようなネガティブな感情は自己評価にも悪影響を与え、ますます人に対する警戒心を強めることになるでしょう。

そのように人を警戒することにエネルギーを使っていれば、会話や趣味などの<人生の楽しみ>が奪われることにもなってしまいます。

そのような<楽しみのない人生>は自己評価にもマイナスですね。

人を信頼することの利点

人を信頼をすれば、警戒するために時間や労力を消費することはなくなり、その分、自分の好きなことに時間を使えるようになります。

そうして人生から楽しみが引き出されれば、間違いなく自己評価にもプラスになるでしょう。

また、人間の社会にとって<信頼>は<関係の基本>であり、お互いに警戒することなく信頼できれば、<交際の質>を高められます。

相手を信頼すれば、相手から信頼されることも大いにあります。

人は、相手から信頼される(ほかの人から認められ、受け入れられる)ときに、「自分はまわりの人から愛されている」と感じることができるので、<高く、安定した自己評価>を築くことにつながるのですね。

人を信頼するための3つの実践法

それでは、人を信頼するには、具体的にどうすればいいのでしょうか。それには3つの実践法が紹介されています。

実践法① 信頼するところから始める

誰かと付き合い始めるときに、最初はともかくできる限り相手を信頼するところから始めてみることが勧められています。

これはどんな状況でも、ということではありません。

相手が信頼を損なうようなことをやってきたら、その都度、付き合い方を考える。ただ、はじめは相手を信頼する、ということです。

<人を信頼する目盛り>を10のうち5に設定していたのを、最初から10に設定する。そうすることで、相手との信頼を雪だるま式に大きくしていき、豊かな人間関係へと発展させられます。

しかし、相手が信頼にヒビを入れるような行為をしたときには目盛りの設定を7や5に落としていく、そのような柔軟な態度が勧められているのですね。

実践法② 裏切られたときの対処法を身につける

<信頼>にはどうしても裏切られるリスクが伴います。

けれど、裏切られることを恐れて人を警戒していては、先にお話ししたように人生の喜びが奪われ、自己評価にはマイナスになってしまいますね。

相手と信頼し合える関係を築くこともできません。

そこで勧められているのが「裏切られたときの対処法を身につける」ことです。

その対処法が箇条書きでまとめられています。

裏切られたと知った直後

- 裏切られたと知った瞬間、感情的になって偏った判断をくださない

- それよりも誰かに尋ねるなりして、なるべく早く正確に状況を把握する

裏切った相手に対する見方

- 裏切られた人のほうより、裏切った人のほうが評判を落とすことを知る

- 裏切った人を「全面的に信頼できない」とは考えない。ただ用心する

- 裏切った相手に理由を訊くのはいいが、いきなり非難しない

裏切られた後の対処

- 裏切られた経験を一般化して「もう二度と人は信頼しない」とは思わない

実践法③ 信頼を高める薬は使わない

神経生物学の研究によって、人間は身体の中で<信頼を高めるホルモン>を生産しているがわかっています。

それはオキシトシンというホルモンです。

実は、これをもとにしたスプレーがつくられ、被験者の鼻腔に噴射する実験を行ったところ、実際に「人を信頼する力」が高まった、といわれています。

しかし「人を信頼する」自信も、「人から信頼される」自信もなかったとしても、そんな薬を使って自分を信頼させようとすれば、それこそ相手の信頼を損なう行為といえるでしょう。

(そんな薬を使う機会はないとは思いますが)「人から信頼される」には、こちらから「信頼する」のが一番と心得て、信頼する実践法を試していきましょう。

以上が、人を信頼するための3つの実践法でした。

次回は、他人を受け入れるための実践法をご紹介していきます。

まとめ

- 信頼できる両親がいて、ひどい裏切りを経験していない人は<よい自己評価>を持っている傾向にあるため、<よい自己評価>を持っている人ほど<人を信頼する能力>が高い、といわれています。反対に問題のある自己評価の人は 人を信頼することが難しいのです

- 人を信頼できないタイプとして、以下の4つをご紹介しました

- 自己評価が低い

- 自己評価が高くてもろい

- ネガティブな感情が強い

- 親や過去の経験から、人への警戒を身につけてしまった

- 人を警戒すれば、相手の観察や見張りに時間や労力が使われ、人生の楽しみが失われて、自己評価にはマイナスになります。人を信頼すれば、警戒するための時間・労力はなくなり、その分好きなことに時間を使えます。また、質の高い交際ができる可能性も高まるのです

- 人を信頼するための実践法をとして、以下の3つをご紹介しました

- 信頼するところから始める-最初はともかく信頼するところから始め、相手の態度に応じて今後の付き合い方を柔軟に変えていきましょう

- 裏切られたときの対処法を身につける

- 信頼を高める薬は使わない-人から信頼されるには、自分から信頼することが一番、と心得ましょう

続きの記事はこちら

スポンサーリンク