勉強会主催の みなみ です。

今回のワークショップには初めての方2名を含む、6名の方にご参加いただきました!

今回は遠くにお住まいの知り合いの方も、ちょうど都合がよかったということで参加いただき、より嬉しく思いました(^^)

ワークショップの中で、職場での人間関係にお悩みの方からご質問もいただきました。

ワークショップのメインテーマである「課題の分離」の観点からいえば、まず自分にできることは何を考え、実行することが大切といえます(それは実際に貢献しているかどうかだけでなく、「貢献できている」という自分の心の持ちようも含まれます)。

もちろん、あまりに環境が劣悪な場合は、環境そのものを変える必要もありますが、まずは自分のやるべきに集中し、そして相手への接し方を変えていきたいですね。

記事の内容を動画でもご紹介しています

スポンサーリンク

対人関係の問題を激変させる“課題の分離”

今回の勉強会のテーマは

アドラー心理学に学ぶ「対人関係を激変させる“課題の分離”」

についてでした。

アドラー心理学では

人間の悩みはすべて対人関係の悩みである

と言われています。

悩んでいるということは、そこには必ず他者の存在があるということですね。

私たちは他者を完全に離れ切って生活することはできません。

もし他者との関係を断ち切り、悩みをすべてなくそうとすれば、宇宙に飛び立つしかありませんね。当然、そんなことはできませんので、悩みを無くし切ることはできないのです。

では、ずっと対人関係で苦しむしかないかというと、そうではなく、対人関係からこそ喜びを得ることもできると言われています。

いかに対人関係の悩みを解消して、幸せに生きていくか、そのための方法を教えているのがアドラー心理学なのです。

そして、その対人関係の問題解決のメソッドの1つとして教えられているのが「課題の分離」です。

ベストセラーである『嫌われる勇気』には

およそあらゆる対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むこと―あるいは自分の課題に土足で踏み込まれること―によって引き起こされます。

課題の分離ができるだけで、対人関係は激変するでしょう。

と、課題の分離ができていないところに対人関係の悩みが生じる原因がある、逆に課題の分離が実行できれば対人関係は劇的に変化すると言われていて、その重要さがわかりますね。

前回は、承認を求めることは課題への介入になるため、「貢献感」を持つべき、と教えられていることをお話ししました。

前回の記事はこちら

貢献感を持つことで、他者の課題には介入せず、自己完結となります。そうなれば精神的な安定も得られ、幸福感も高まるのですね。

今回はその仕組みについて、より詳しくお話しします。

自己完結し、精神的な安定が得られる“貢献感”

アドラー心理学で理想とし、目指すべき対人関係のあり方を、こう説明されています。

先に「〔他者から〕期待するが、〔自分からは〕何も与えない」人について見た。

アドラーは、むしろ、これを逆転するのだ。「〔他者から〕期待せず、〔自分から〕何かを与える」と。

(中略)

他者に期待しない。それでいながら、貢献感を持ちたい。

(『アドラーに学ぶ 生きる勇気とは何か』岸見一郎著 より引用)

まず、人の役に立つよう、自ら与えましょう、貢献をしましょう、といわれています。

貢献をすれば、当然、相手から認められたい、ほめられたいと思いますよね。称賛を要求したくなります。

しかし自分の貢献を、相手が認めるかどうかは相手の課題です。なので、承認を求めることは他者の課題への介入になるのですね。

ゆえに「他者に期待しない」と勧められているのです。

私たちの承認欲求がなくなることはなく、他者からの称賛を求めないというのはあくまで理想です。

しかしその理想的な対人関係に少しでも近づけるよう努力してこそ、それが対人関係のトラブル、悩みの解決につながっていくのですね。

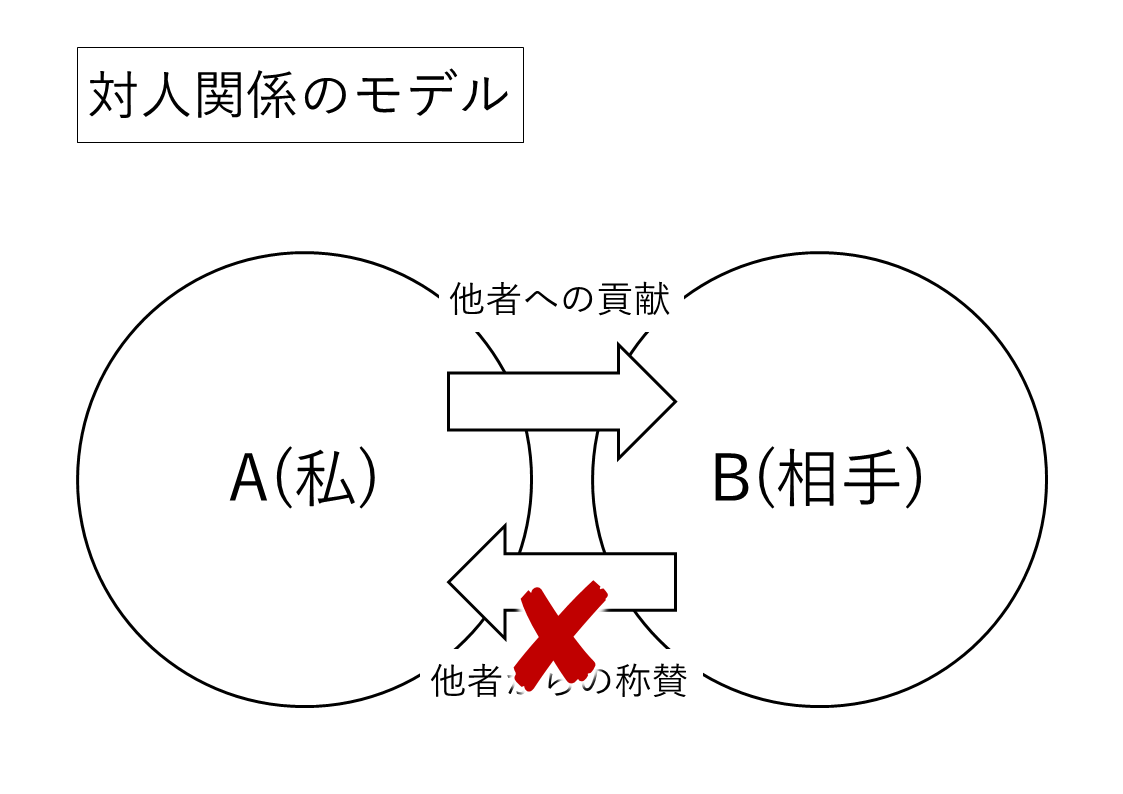

この対人関係のモデルのように、他者貢献に踏み出し、称賛を求めず、「自分は他人の役に立っている」と貢献感を持つことで、自分の価値を感じることができます。

そのことをアドラーは

私に価値があると思えるのは、私の行動が共同体にとって有益である時だけである

と語っています。

自分の行動が有益であると思えるとき、すなわち貢献感を持てているときに、「私には価値がある」と思える(自己受容できる)のですね。

自分に価値があると思え、自分を受け入れることができると、さらなる他者貢献へと踏み出す勇気を得ることができます。

そしてまた他者貢献をして貢献感を持つことで、それがまた自己受容につながる…、という素晴らしい循環が生まれるのですね。

次回は、他者に期待せずに他者貢献感を持つことと、仏教との関連をお話しします。

まとめ

- 対人関係の問題解決のメソッドの1つが「課題の分離(自分の課題と相手の課題を分けて考え、相手の課題に介入しない)」です。相手への承認を求めることは課題への介入になり、問題が生じます

- アドラー心理学では、貢献感を持つこと(自分は役に立っていると思えている状態)が勧められています。称賛を求めずに貢献感を持つことで自分の価値を感じ、自分を受け入れられ、さらなる他者貢献へと踏み出すことができるのです

- 対人関係のあるべき形とは、「他者に期待しない。それでいながら、貢献感を持ちたい」というものです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク