勉強会主催の みなみ です。

まだ気温は高いものの、猛暑は過ぎ去った感があり、少し過ごしやすくなりましたね。

今回の勉強会には、初めての方4名を含む、7名の方にご参加いただきました!

初めての方にも多くご参加いただき、新たな出会いも得られ、嬉しく思います。

今回は、福島から東京へ来られていた方も参加されました。東京にはセミナーの参加のためによく来られているそうでして、前日にも別のセミナーに参加されたそうです。

東京に来ると、いろいろな情報が入ってくるのがいい、と言われていました。

私もワークショップを通して、自分の知らなかった心理学の分野を教えていただくことも多く、そのおかげで理解もどんどん深まっていると感じており、感謝の思いです。

これもワークショップの魅力の1つだと思いました。

スポンサーリンク

アドラー心理学にみる、パーソナリティの4つの領域

今回の勉強会のテーマは、

ブッダとアドラー心理学から学ぶ「対人関係を良好にする”健康なパーソナリティ”」

についてでした。

パーソナリティとは、一般的に「個性」「性格」という意味で使われていますね。

他人や自分の性格がまったく気にならない、という方はいないでしょう。他人の性格が気になったり、自分の性格のことで悩んだりしている方も多いと思います。

どんなパーソナリティが適切かについてわかりやすく理解できるのが、アドラーが行ったパーソナリティの分類です。

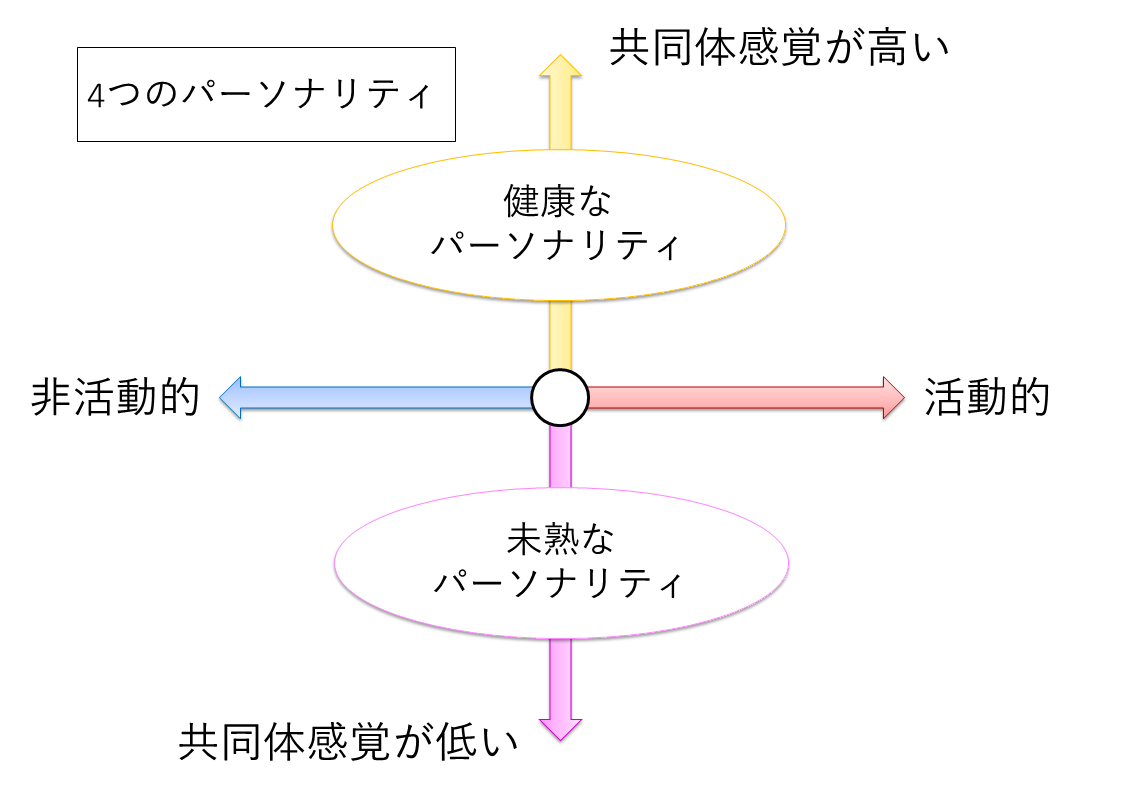

パーソナリティは

「共同体感覚が高いか低いか」

「活動的か非活動的か」

を基準にして、「健康なパーソナリティ」か、あるいは「未熟なパーソナリティ」かに分けられます。

健康なパーソナリティの人は他者と良好な関係を築いていくことができますが、未熟なパーソナリティの人は他者との間にトラブルを引き起こしてしまいます。

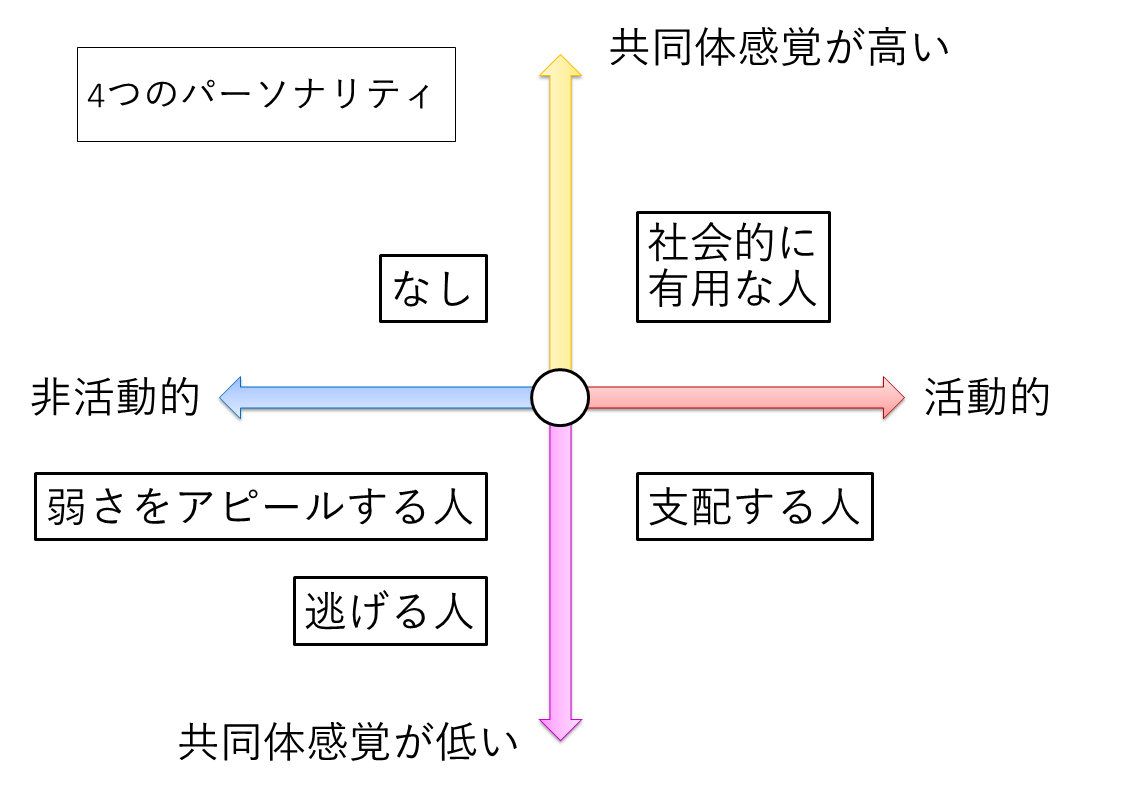

パーソナリティはさらに、以下の4つの領域に分けられます。

前回は、活動的で共同体感覚も高い「社会的に有用な人」、活動的ではあるものの共同体感覚が低い「支配する人」について詳しくお話ししました。

前回の記事はこちら

今回は、共同体感覚が低く非活動的な「弱さをアピールする人」についてお話ししていきます。

共同体感覚が低く、非活動的なパーソナリティ

①弱さをアピールする人

弱さをアピールする人については、こう説明されています。

「私は小さく、弱く、無力で何もできない。だから私は他者からいつも守られていたい」と信じている人たち

自分一人では問題解決が難しいときに、事情を話し、他者からの協力を得ることは、良好に生きていくために欠かせません。

自分の弱みを見せまいと、他者に対して高圧的な態度で接したり、相手の恐れを利用して強要したりしていては、やがて問題になります。

また、相手に断られることを過剰に恐れ、他者にリクエストできないのも、ゆくゆく問題になっていくでしょう。

このように他者と協力関係を築くのは大事なのですが、人に求めるばかりで、自分からは貢献しないというのは問題がありますね。

ことさら弱さをアピールして人には貢献をさせ、「私は弱くて何もできないから…」と自分は与えようとしないのが、弱さをアピールする人です。

このような人のライススタイルは「ベイビー」といわれ、アドラーはそのような人たちを「甘やかされた子供」と厳しく批判をしているのです。

弱さをアピールする人の問題点

弱さをアピールすれば、いっときは相手もかまってくれたり、助けてもらえたりするでしょう。

しかしそれがずっと続くと、どうなるでしょうか?

相手は「正直もう、うっとうしい」「私ばかり助けてあげていて、あの人からは何もしてもらっていない」と、不満が募ってくるでしょう。

ベストセラー『嫌われる勇気』の続編である『幸せになる勇気』には、弱さをアピールする人について

「与えてもらうこと」ばかりを求めている物乞い

心が困窮している

と、シビアに指摘されています。

与えてもらうことばかりを求める人の近くにはいたくない、と思いますよね。

弱さをアピールし続けていては、相手との関係が悪化し、やがては距離を取られてしまいます。そうなればますます弱さをアピールしてかまってもらおうとしますが、相手の心は離れるばかり…。

弱さアピールは、このような悪循環を招いてしまいかねないのですね。

弱さアピールの悪循環から脱するには?

ゆえに、他者のニーズに関心を示し、自分から与えること、貢献をしていくことで、悪循環を断ち切り、苦境を乗り越えることができるのです。

実際に、神経症を抱えた人に、アドラーが他者貢献の活動を勧めたところ、2週間で症状が回復した、という例もあります(このエピソードについては、今後の記事で詳しくご紹介する予定です)。

相手に求めてばかりではないだろうか、相手のニーズにどれだけの関心を寄せているのだろうか、と自覚することから始めていきたいですね。

前回の記事でご紹介した「支配する人」、そして今回の「弱さをアピールする人」に共通しているのが、「共同体感覚が低く、自分のニーズにしか関心ない」という点です。

このような生き方・考え方、またそれと相反する素晴らしい考え方が仏教でも教えられています。次回、詳しくご紹介します。

まとめ

- アドラー心理学ではパーソナリティ(性格、個性)が、共同体感覚が高いか低いか、活動的かどうかを基準として4つの領域に分類されています。共同体感覚が高くて活動的な人は「社会的に有用な人」、共同体感覚が低くて活動的な人は「支配する人」といわれています

- 共同体感覚が低くて非活動的な人は「弱さをアピールする人」と呼ばれています。ことさら自分の弱さを見せて人に貢献してもらう、それでいて自分からは与えようとしない人のことです

- 弱さをアピールすれば、いっときは助けてもらえますが、やり続ければ周囲の不満が募っていき、距離を取られてしまうでしょう

- 弱さアピールの悪循環から抜け出すには、他者にニーズに関心を持ち、自らが与えることです。相手に求めてばかりではないだろうか、自分は貢献をしているだろうかと振り返ることが大切なのです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク