勉強会主催の みなみ です。

『自己評価メソッド』を通して、不安や恐れなどの生きづらさを解消するにはどうすればいいのか、そのための自己評価の高め方について、続けてご紹介しています。

今回はその13回目です。

スポンサーリンク

自分を批判しないためには「自分に好意的になり、公平な見方をする」

『自己評価メソッド』は、フランスで人気の精神科医 クリストフ・アンドレ氏によって書かれました。

『自己評価メソッド』には、

自己評価はどのような要素からできているのか、

自己評価を悪くさせる原因とは何かということ、

それを踏まえ、自己評価をよいものにしていくにはどうすればいいのかという、自己評価をよくするメソッドが詳しく紹介されています。

こちらの記事では、よい自己評価を持つためのメソッドを4つのパートに分けてお話ししています。

- 自分を受け入れる

- 自分との関係を改善する

- 他人との関係を改善する

- 行動の仕方を改善する

2番目のメソッドである「自分との関係を改善する」ことの前提が「自分を批判しない」ことであり、前回は自分を批判しないための実践法の1つ目「自分に好意的になって公平な見方をする」についてご紹介しました。

自分を批判しないために何より大切なのが、「自分に好意的になり」、「公平な見方をする」ことです。

自分の悪いところばかりを見ていては、公平な見方とはいえず、自分に好意的にもなれません。自分の長所やできているところにも目を向けてこそ、公平な見方といえるのです。

公平な見方をするときのポイントが、

- 「自分のことは自分がいちばんよく知っている」と思わない

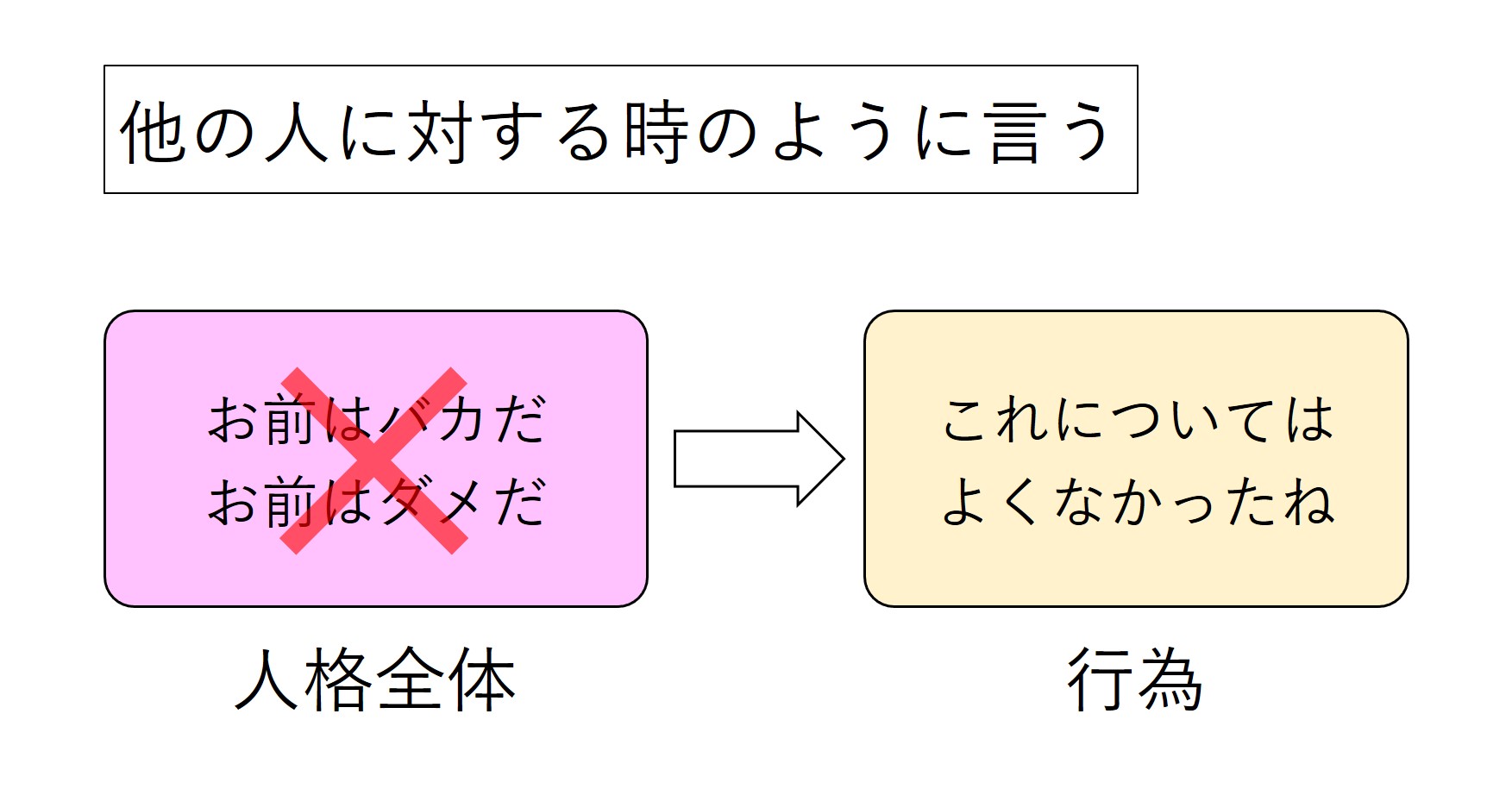

- 他の人に対する時のように言う

の2つです。

自分のことは自分がいちばんよく知っていると思えば、自分の批判は正しいと思い込んでしまいます。自己批判をしてしまうときこそ、自分を相対的に見ることができていないと自覚し、自分の思いに疑いを持つことが大事です。

また、自分にとって大切な人のあやまちを指摘するときは、「お前はダメだ」などと人格そのものを否定するような言い方はしないですよね。

相手を理解した上で、「ここはよくなかったじゃないかな」と、相手の行為のみを指摘する言い方になるでしょう。

同様に、自分に対しても人格全体を否定するような言い方はやめて、あくまで行為を問題する。これが公平な見方であり、それでこそ自分に好意的になれるのですね。

詳細はこちら(前回の記事)

今回は、自分を批判しないための実践法の2番目、3番目をお話ししていきます。

- 自分を批判しないための実践法

- 自分に好意的になって公平な見方をする

- 事実と解釈を区別する

- すぐに効果が表れることを期待しない

自分を批判しないための実践法

②事実と解釈を区別する

自分に対する批判は、

「実際に起こったこと(=事実)」と

「自分がその事実をどう考えたのかということ(=解釈)」

を混同するところから来る場合も多い、といわれています。

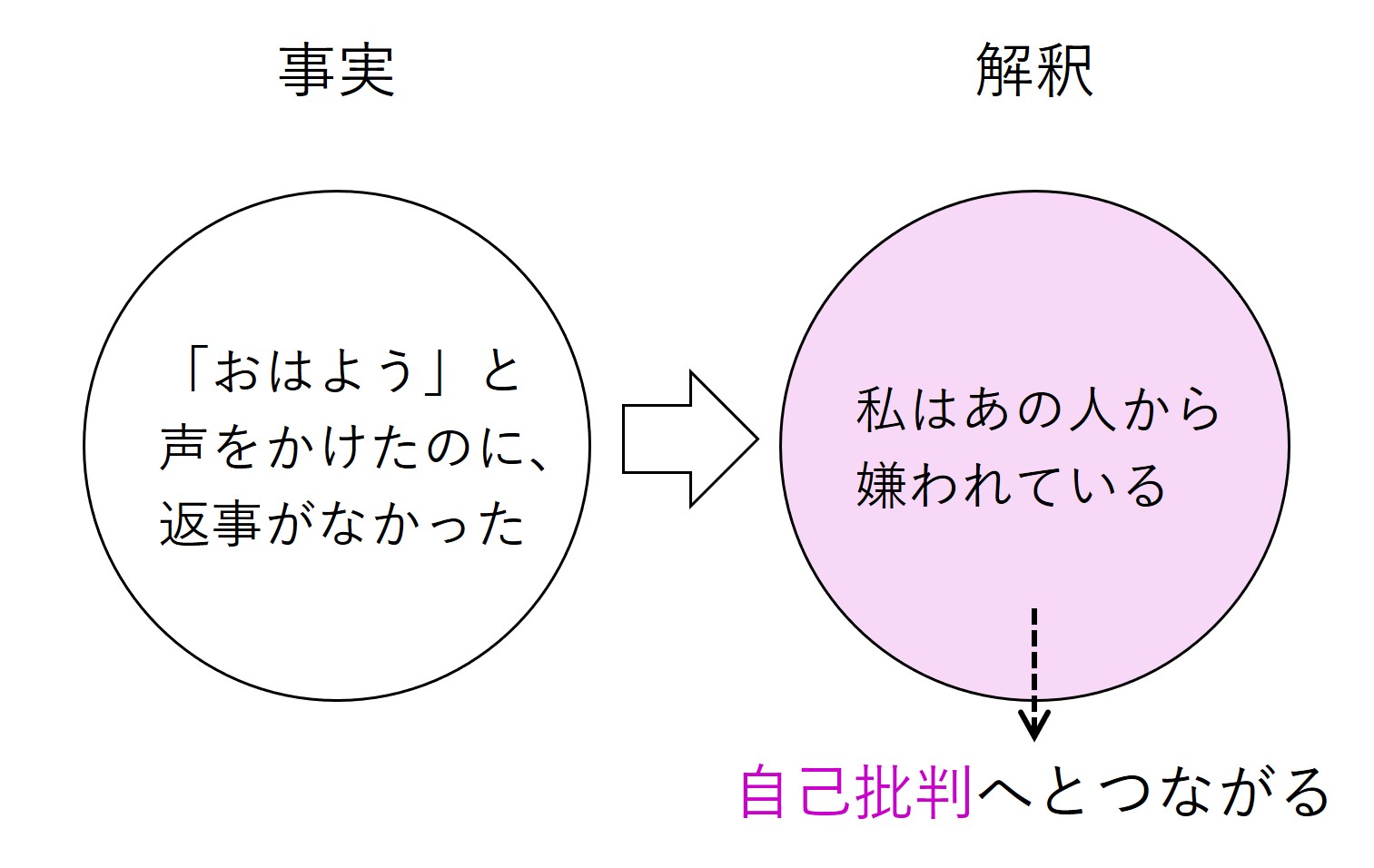

たとえば、「ある人に『おはよう』と声をかけたのに、返事がなかった」ということがあったとします(これが事実ですね)。

あなたならこの事実に対して、どのような解釈・意味づけをするでしょうか。

特に自己評価の低い人は、「私は相手に嫌われている」という否定的な解釈をしてしまいがちだと思います。

そのような解釈をすれば、「相手に嫌われたのは、自分がいけないからだ」と思って自分を責めてしまいかねませんね。

事実をネガティブに解釈することで、それが自己批判へとつながってしまうとわかります。

ゆえに自分批判しないためには、「事実と解釈はちがう」のだと意識し、いつも心にとめておくことが大切なのです。

事実と解釈を区別する2つのポイント

事実と解釈とを区別し、自分を責めないようにするための、以下の2つのポイントをご紹介します。

- すぐに結論を出さない

- 別の言葉で言い直してみる

ポイント① すぐに結論を出さない

事実に対して、私達は自動的に何かしらの考えが浮かびます(自動思考といわれます)。

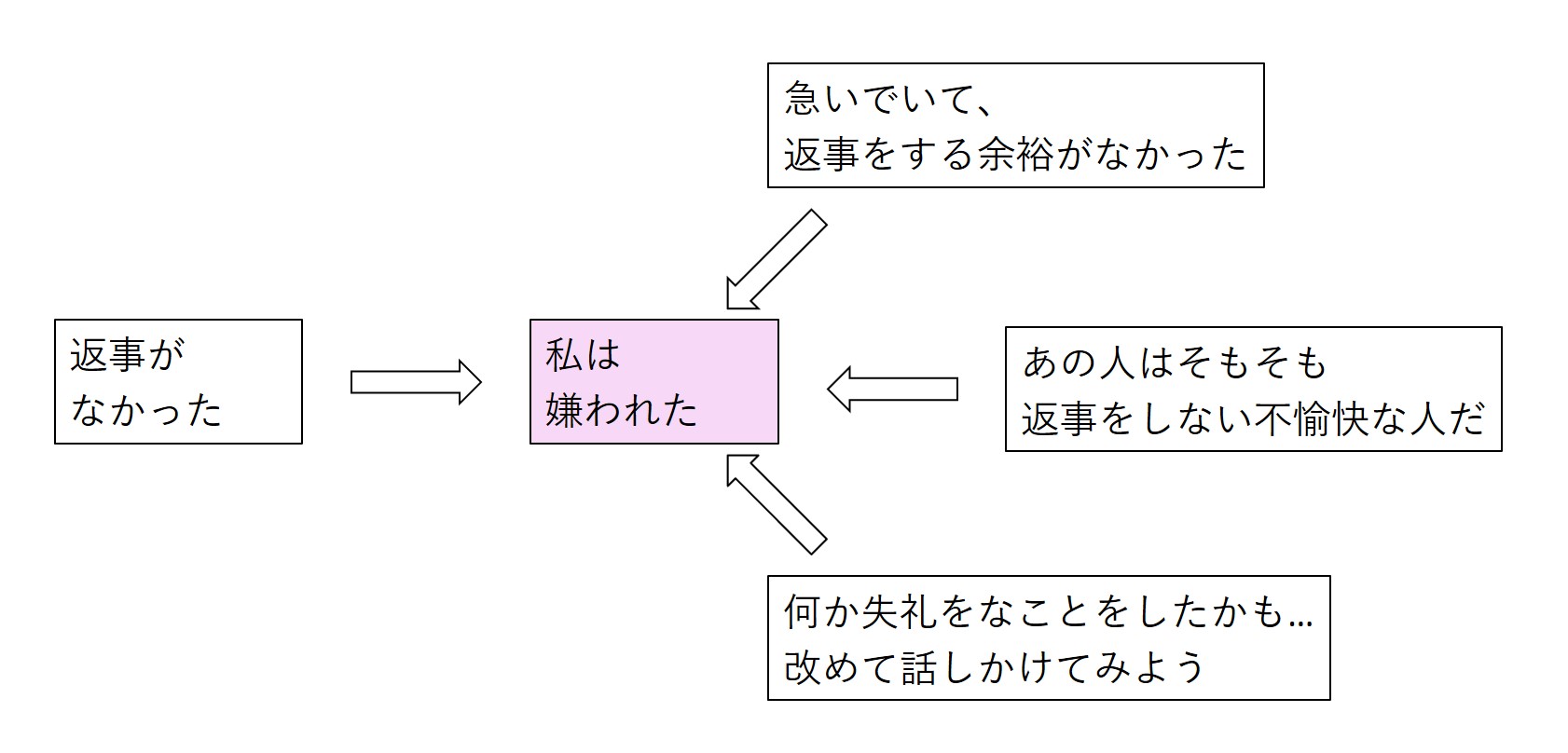

自己評価が低ければ、自動思考もまた否定的な、ネガティブなものになりやすいです(先の例でいえば、挨拶をしても返事がなかったことに対して「私は嫌われた」と思う)。

他のいろいろな可能性を考えずに、否定的な自動思考こそ正しいとし、結論を出してしまえば、それが自己批判へと発展してしまいます。

そこで、自動思考にすぐに飛びついて結論を出すことなく、いったん立ちどまって、他の可能性を考えてみましょう。

たとえば、

「相手は他のことに気を取られていて、自分の挨拶に気づかなかったのかもしれない」

「あの人は誰に対しても挨拶をしない、不愉快な性格なのかもしれない(そうであれば、自分に挨拶がなかったことは当たり前のこと)」

という可能性を考えれば、すぐに自分を責めることはしないでしょう。

また、仮に嫌われている可能性が高かったしても、「何か悪いことをしてしまったなら、それを確かめて、迷惑をかけたことを謝罪しよう」と思えれば、自分を批判するのではなく、関係改善のための行動を起こすこともできますね。

ポイント② 別の言葉で言い直してみる

ある状況を見たとき、

「自分はバカだ」

「自分はダメだ」

「大失敗だ」

「もうおしまいだ」

のように、自分に対して断定的で否定的な言葉が反射的に出てくることもあるでしょう。

そのような断定的な言葉を使うと、単なる<疑い>にすぎなかったものも<確信>に変わってしまう、といわれています。

自分に関する状況をネガティブに解釈し、その解釈に確信を持てば、自己評価に悪い影響が出てしまいますね。

そのように自己評価を傷つけにないためには、断定的な言葉を「別の言葉で言い直してみる」ことが勧められています。

先の「挨拶をしても返事がなかった」例でいえば、「私は嫌われている」「バカにされている」という否定的で断定的な言葉が浮かんだあとに、

「いや、私は嫌われているとは限らない。相手の機嫌が悪かったのは確かだけれど、向こうの一方的な事情かもしれない」と言い直してみれば、否定的な解釈を確信せずに、状況を俯瞰的に見ることができ、自己評価が傷つくことを防ぐことができるでしょう。

③すぐに効果が表れることを期待しない

自分を批判しないこととは、自分に距離をとること、相対的に自分を見られるようにすることです。

これには訓練も必要であり、時間もかかります。一朝一夕には身につきませんね。

それにもかかわらず、すぐに効果が表れることを期待すれば、思うような結果が得られないと、自分に失望し、余計に自己評価が傷ついてしまいかねません。

そのため、すぐに効果が表れることを期待せずに、「公平な見方」や「事実と解釈の区別」、「別の言葉への言い直し」に毎日少しずつ、着実に取り組んでいきましょう。

訓練している中で、つい自分を批判してしまうこともあると思いますが、動揺せずに「そういうときもある」と受け入れてみます。

そして、事態を落ち着いて見直した上で、批判を静かに追い出すようにすれば大丈夫です。

以上が、自分を批判しないための実践法でした。

次回は、仏教の観点も踏まえた、自己批判と自己成長との関係をご紹介していきます。

まとめ

- 自己批判は、事実と解釈とを混同することから来る場合も多い、といわれています。そのため、自己批判しないためには「事実と解釈はちがう」といつも心にとめることが大切です

- 事実と解釈を区別するポイントとして2つ、ご紹介しました

- すぐに結論を出さない-

ネガティブな自動思考に飛びついてすぐに結論を出せば、自己批判へと発展してしまいます。すぐに結論を出さず、立ちどまって、他の可能性を考えるようにしてみましょう - 別の言葉で言い直してみる-

自分に対して否定的で断定的な言葉を使えば、ネガティブな解釈に確信を持ち、自己批判へとつながります。断定的な言葉は「本当にそうだろうか。もしかしたら〇〇かもしれない」と言い直してみましょう

- すぐに結論を出さない-

- 自分を批判せずに客観視するには訓練と時間を要します。すぐの効果を期待しても思うような結果は得られず、そのことに失望し、それが余計な自己批判へとつながることもあります。ゆえにすぐに効果が表れることは期待せず、毎日少しずつ、着実に取り組んでいきましょう

続きの記事はこちら

スポンサーリンク