勉強会主催の みなみ です。

ポジティブ心理学について解説された『幸せがずっと続く12の行動習慣』を通して、

- どうすれば幸福感が長続きするのか

- 長期的な幸福感を実現させる行動習慣とはどんなものか

をご紹介しています。

こちらの本は、カルフォニア大学リバーサイド校の心理学教授 ソニア・リュボミアスキー氏によって書かれました(リュボミアスキー教授は、幸福の研究分野で最も注目されている人の一人です)。

リュボミアスキー教授らの調査によって、幸福感は「遺伝」「環境」「行動」の3つによって決まること、さらにそれらの幸福感に占める割合もわかりました。

特に注目すべきは、裕福か貧乏か、器量がいいか悪いか、パートナーを得ているかどうかなどの「環境」が幸福感の10%しか占めないことです。

それは「快楽順応」という強力な力が作用しているからということ、快楽順応が起きるのは人間の欲望が際限なく広がっていくからであることを前回はお話ししました。

前回の記事はこちら

環境が与える影響は小さく、遺伝はもう変えようのないものであることから、幸福になるための最大の鍵は「日々の意図的な行動」にある、とリュボミアスキー教授はいわれています。

ではどのような行動を習慣とすれば幸福度をより高めることができるのか、

これもリュボミアスキー教授らの研究によって、科学的に効果のある12通りの行動習慣があることもわかりました。

それらが以下のものです。

- 感謝の気持ちを表す

- 楽観的になる

- 考えすぎない、他人と比較しない

- 親切にする

- 人間関係を育てる

- ストレスや悩みへの対抗策を練る

- 人を許す

- 熱中できる活動を増やす

- 人生の喜びを深く味わう

- 目標達成に全力を尽くす

- 内面的なものを大切にする

- 身体を大切にする-瞑想と運動

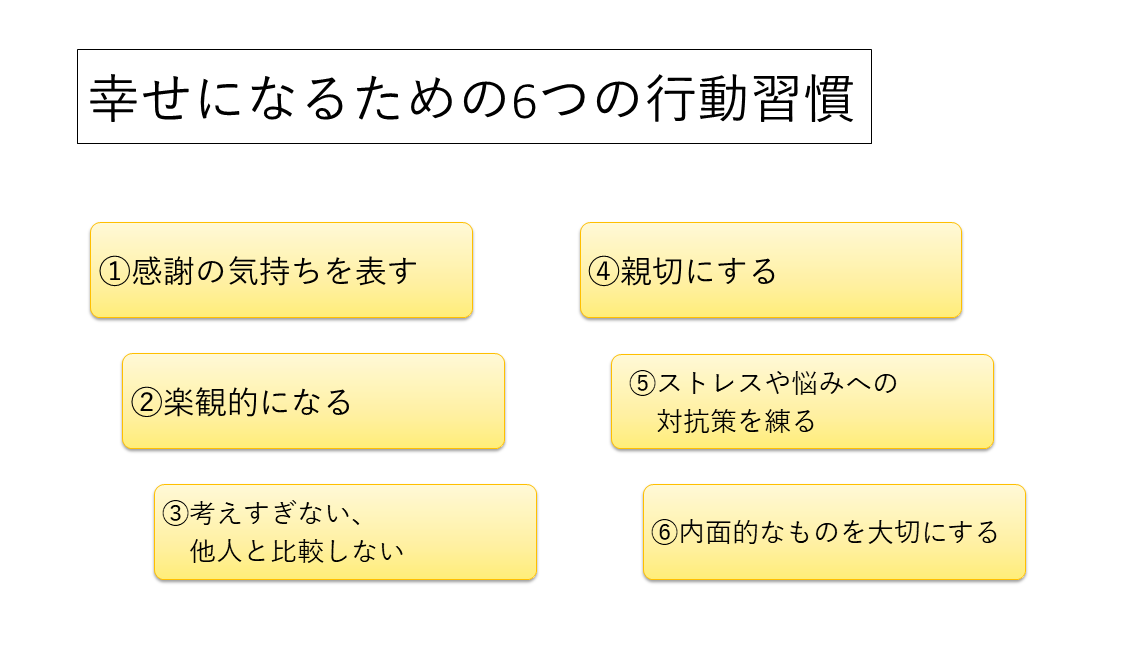

今回から、これらの行動習慣について具体的にご紹介していきます(ワークショップの時間の都合上、行動習慣の詳細は6つに絞ってお話ししています。こちらの記事でも6つの行動習慣に限ってその詳細をご紹介します)。

スポンサーリンク

幸せになる秘訣は、自分に最適な方法や行動を突き止めること

上記の行動習慣を満足できるレベルまで生かすときに、大切な心がけがあります。

それは「あれもやろう、これもやろう」と、全部の行動習慣をやろうとしないことです。

リュボミアスキー教授はそれについて、こう言われています。

もっと幸せになるための秘訣のようなものがあるとしたら、それは幸せになるためのどの方法や行動が自分に最適かを突き止めることでしょう。

(『幸せがずっと続く12の行動習慣』より引用)

12通りも行動習慣があることを知ると「1つでも多くの行動習慣を身につけなければ!」と意気込むと思いますが、自分にはあまり効果を感じられなかったり、続けようと努力をしたけれども どうしても続けるのが難しかったりする習慣もあると思います。

そういうときには、「何が何でも!」と力んで、無理に続けようとするのではなく、スパッとやめてしまって、もっと自分に合う行動を試していったほうがいいのですね。

自分にとって最適な行動習慣を選ぶことが、幸福の秘訣なのです。

まずは1つ、これはという行動を無理なく習慣化し、それが身につけば、また新たな行動習慣を身につけていくのが理想ですね。

最適な行動習慣を突き止めるポイントとしては、

- やってみて自然で楽しいと感じられるか

- それは自分にとって価値があると思えるか

このような気持ちが大きいものを選ぶことです。

今後の記事で詳しくお話しするのは、以下の6つの行動習慣です。今回は1つ目の「感謝の気持ちを表す」についてお話ししていきます。

- 感謝の気持ちを表す

- 楽観的になる

- 考えすぎない、他人と比較しない

- 親切にする

- ストレスや悩みへの対抗策を練る

- 内面的なものを大切にする

幸せが続く行動習慣① 感謝の気持ちを表す

感謝に関して、ある心理学実験が行われました。

まず、実験参加者を3つのグループに分けます。

そして各グループに、毎週1回、以下の特定の作業をしてもらいました。

- 1つ目のグループ:感謝できることを5つ以上書き出してもらう

- 2つ目のグループ:わずらわしいできごとを列挙してもらう

- 3つ目のグループ:日常的なできごとを列挙してもらう

すると、1つ目の感謝グループはほかのグループよりも幸福度が高く、健康上の問題も少なかったことがわかりました。

感謝することは、自分の存在や人生を肯定することにつながるため、幸福度も上昇したのではないかと考えられます。

また、他者に対してもより協力的な態度になれるのです。

感謝を表すときの注意点-頻度に気をつける

感謝を表すときの注意点として、その頻度があげられていました。

先の毎週1回、感謝できることを5つ以上書き出してもらったグループは、幸福度の高まりが見られたのですが、

毎週3回(火・木・日)、感謝できることを書き出したグループは何の効果も得られなかったこともわかったのです。

その理由としてリュボミアスキー教授は、しだいに面倒な作業と思い、退屈に感じてしまったから、といわれています。

感謝を書き出すことを単なる作業と認識しては、幸せな気持ちにはつながらないのですね。

「面倒だ、退屈だ」と感じないよう、週に1回を目安に、適切な頻度を見つけてみてください。

感謝を表す3つの方法

感謝を表すには、先の実験のように、「いま感謝していること」を思い巡らして書いてみることがまず挙げられています(3つ~5つ)。

それをするための専用のノート(感謝日記)を用意するのもいいですね。

2つ目は、感謝の訪問をすることです。これは、人に直接会って、感謝の言葉を伝えることですね。これを実行すれば、自分だけでなく、相手も大いに喜ばれることになるでしょう。

3つ目は、感謝の手紙を書くことです。これは相手に渡さなくても幸福度はかなり高まる、ともいわれています。ですので、恥ずかしい気持ちを乗り越えて、ぜひ感謝の思いを手紙に綴ってみましょう(思い切って手紙を渡せば、相手はとても喜ばれると思います)。

以上が、1つ目の行動習慣「感謝の気持ちを表す」でした。

「これは自分に合いそう、無理なく続けられそう」

「自分がいま必要している習慣だ」と思われた方は、ぜひ実行してみください。

次回は2つ目の行動習慣「楽観的になる」についてお話ししていきます。

まとめ

- ポジティブ心理学の研究で有名なリュボミアスキー教授は、長期的に幸福度を高める鍵は「意図的な行動」にあることを発見し、幸福度がより高まる12の行動習慣を教えられています

- 幸せになる秘訣は、全部をやろうとせず、どの方法や行動が自分に最適かを突き止めることです。自然で楽しいと感じられ、自分にとって価値があると思えるものを選択して身につけましょう

- 行動習慣の1つ目が「感謝の気持ちを表す」です。感謝は自分の存在を肯定することになり、幸福度が高まります。ただし、感謝を書き出すときには「面倒」と感じないよう、頻度に気をつけましょう

- 科学的に効果があると実証されている感謝を表す方法は、以下の3つです

- 「いま感謝していること」を思い巡らして書いてみる

- 感謝の訪問をする

- 感謝の手紙を書く

続きの記事はこちら

スポンサーリンク