勉強会主催の みなみ です。

勉強会を開催している中目黒は、ここ数年、新たなお花見のスポットして注目されていますね。

ちょうど桜の見頃と休日が重なり、たくさんの人が来ていました。駅周辺から目黒川沿いは人の波ができていましたね(^^;)

勉強会の会場に来るのもひと苦労のなか、今回は初めての方6名を含む、10名の方にご参加いただきました^^

多くの方にご参加いただき、嬉しく思います。

前日に新潟から引っ越したばかりの方にも来ていただき、そのアクティブさに驚かされました(@_@)

初めての方も感じのいい方ばかりで、とても楽しくお話しすることができました。

有意義な機会をいただき、感謝です。

記事の内容を動画でもご紹介しています

スポンサーリンク

劣等感はどんな人にある?アドラー心理学でみる劣等感

今回のテーマは、

ブッダとアドラー心理学に学ぶ「“不健全な劣等感”を克服する方法」

でした。

劣等感というと、どんなときに抱かれるでしょうか?

学歴や職歴、容姿や性格などを人と比べて、自分が劣っていると感じるときに抱かれると思います。そのように感じると、悲しくなったり、自分を責めて落ち込んだりしてしまいますね。

だから劣等感は「弱くてダメな人が持ってしまうもの」であり、「自分の成長をじゃまするもの」という、悪いイメージを持たれている方がほとんどだと思います。

ところがアドラー心理学では、劣等感は誰でも持っているものであり、健全なものと教えられています。

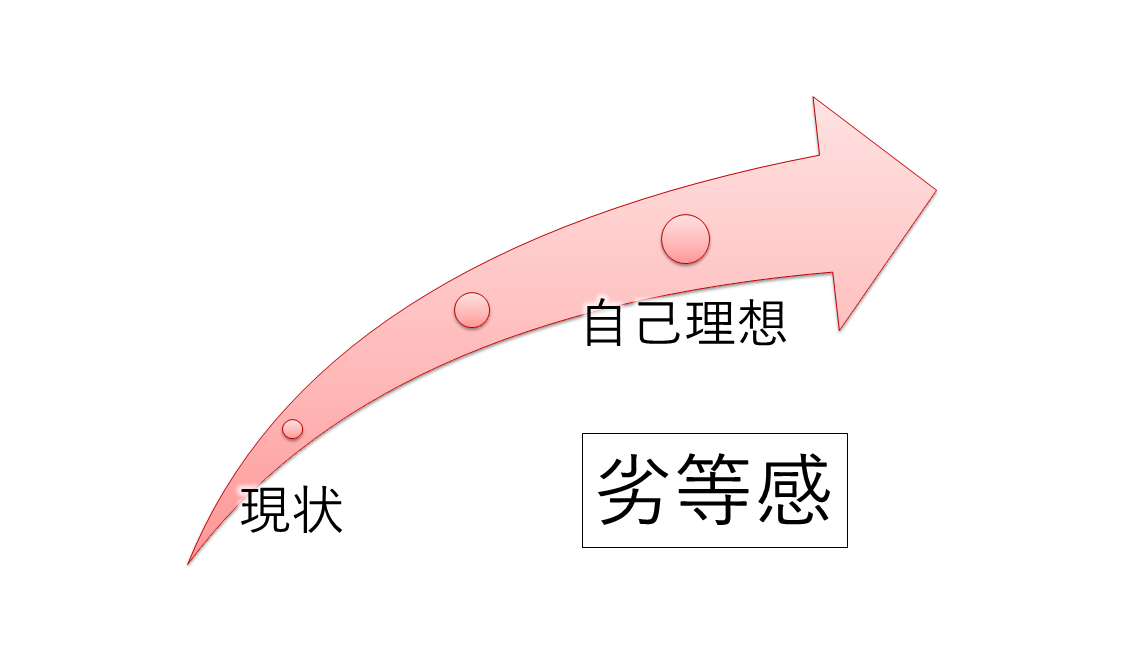

それは、劣等感とは自己理想と現状との差に対して抱くものであり、劣等感があるからこそその差を埋めようと私たちは努力・向上していけるからです(差を埋めようとすることを補償といいます)。

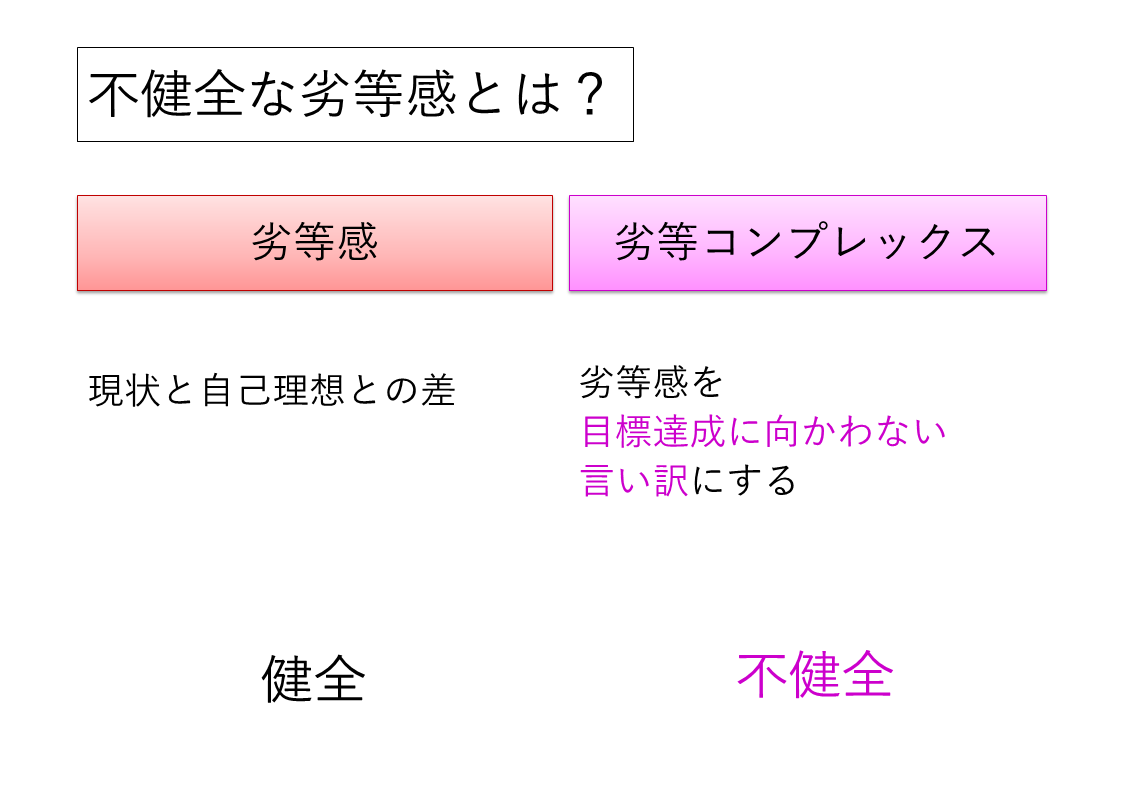

しかし同時に、劣等感は、目標・自己理想に向かわないための言い訳にも使われます。

この心の作用は劣等コンプレックスと言われ、劣等コンプレックスによって私たちは悩み、苦しんでいる、不便な生き方をしていると教えられています。

劣等感は健全なのですが、劣等コンプレックスは不健全であり、克服すべきものなのです。

ではどうすればこの劣等コンプレックスを克服し、健全に生きていけるのでしょうか?

そのためのキーワードが「自己受容」です。

ごまかすことなく、正当化することなく、自分自身を認め、受け入れることで、自己評価が高まり、自信を持つことができ、前向きな行動へとつながっていくのです。

前回は自分を受け入れ、劣等コンプレックスを克服する方法として、「欠点を長所とみる」ことをご紹介しました。

前回の記事はこちら

今回は、劣等コンプレックスを克服する2つ目の方法「不合理な自己理想を持たない」をお話ししていきます。

不健全な劣等感「劣等コンプレックス」を乗り越える方法とは?

克服法② 不合理な自己理想を持たない

前回もご紹介したアドラー心理学の第一人者であり、精神科医の野田俊作さんは、自己受容ができない理由をこう語られています。

自己受容ができない人というのは、非現実的に高い目標を持っている場合が多いようです。

たとえば、

「すべての人に好かれよう」とか、

「決して失敗しないでおこう」とか、

「あらゆる人よりもあらゆる点で優れた人間でいよう」とかいうような、実現不可能な、 不合理な高い理想を持っていて、 それを実現していない自分を感情的に責めるわけですね。

(『アドラー心理学を語る3 劣等感と人間関係』より引用)

目標を持つことは決して悪いことではありません。むしろ目標を持つことで、それを達成しようと努力・向上することができます。

しかしそれが実現が不可能なほど、あまりに高すぎる目標であり理想であるなら、それを実現していない自分を責め、苦しむことになります。

これでは自分を受け入れることはできず、自己評価が下がってしまうばかりでしょう。

まず、理想は理想であり、それは現実ではないと受け止め、不合理な自己理想を手放すことが大事ですね。

減点方式ではなく加点方式へ

私たちは周りと比較し、自分を低く見てしまいがちです。しかしそれではなかなか自信をつけることはできません。

そこで「減点方式」から「加点方式」で自分を見ることが勧められています。

減点方式は、自己理想と現状とを比較し、「あれもできていない、これもできていない」と、いまの自分を値引きする見方ですね。

これでは自信は失われていく一方でしょう。

対して加点方式は、「今日はこれもできた、あれもできた」と、できたところに注目していく見方です。

できているところに注目すれば、自分をより認められるようになり、自信にもつながっていくのですね。

ぜひ加点方式で自分を見ていくことをおすすめします。

※ちなみに自分のできたところに注目するのは、1日の終わりの時間に行うのが特に効果的です

次回は、自己受容をして劣等コンプレックスを克服するための3番目の方法をご紹介します。

まとめ

- アドラー心理学で劣等感とは、誰もが持っているものであり、健全なものと教えられています。それは劣等感とは、自己理想と現状との差に対して抱くものであること、劣等感があるからこそ その差を埋めようと努力できることにあります

- 同時に劣等感は目標達成に向かわない言い訳にも使われ(この状態を劣等コンプレックスといいます)、それで私たちは苦しんでいるのです

- 劣等コンプレックスを克服するには「自己受容」することです。自分をありのまま受け入れることで自己評価が高まり、自信が持てて、劣等感を言い訳にすることなく目標達成に向かえます

- 自己受容のポイントの1つが「不合理な自己理想を持たない」ことです。目標が高すぎると、できない自分を感情的に責めてしまいます。反対に「加点方式」で自分を見る、できていることに注目することで自分を認めることができるのです

続きの記事はこちら

引用した書籍

スポンサーリンク