勉強会主催の みなみ です。

今回の勉強会には初めての方4名を含む、7名の方にご参加いただきました!

今回のテーマは、いかに自己を受容していけるかということで、参加された方それぞれが直面している問題と、その解決のための取り組みを共有いただきました。

自分自身も今後、直面するかもしれない問題をお聞きし、視野や知見が広がったように感じます。

1人で問題に向き合う時間も大切ですが、こうして皆さんの経験の分かち合いをすることも問題解決のために大切なのだと、改めて感じました。

スポンサーリンク

これまでの療法と異なるアプローチで生み出された「論理療法」

今回の勉強会は、

ブッダと心理学から学ぶ「認知のゆがみ、思い込みを正す“論理療法”」

についてでした。

このテーマの勉強会では、『現実は厳しい。でも幸せにはなれる』という本の内容をメインにしてお話ししています。

こちらは、心理療法家のアルバート・エリス氏による、論理療法がわかりやすく解説された本です。

アルバート・エリス氏は、精神分析療法のジークムント・フロイト、クライエント中心療法のカール・ロジャーズと並び、世界三大心理療法家の1人に挙げられるほど、心理学の分野で大きな影響を与えた人物です。

エリス氏が生み出したのが論理療法は、数ある心理療法のなかでも、今日の心理療法の中心ともいえる「認知行動療法」の礎にあたる、とされています。

前回は、その論理療法が生み出された背景についてお話ししました。

前回の記事はこちら

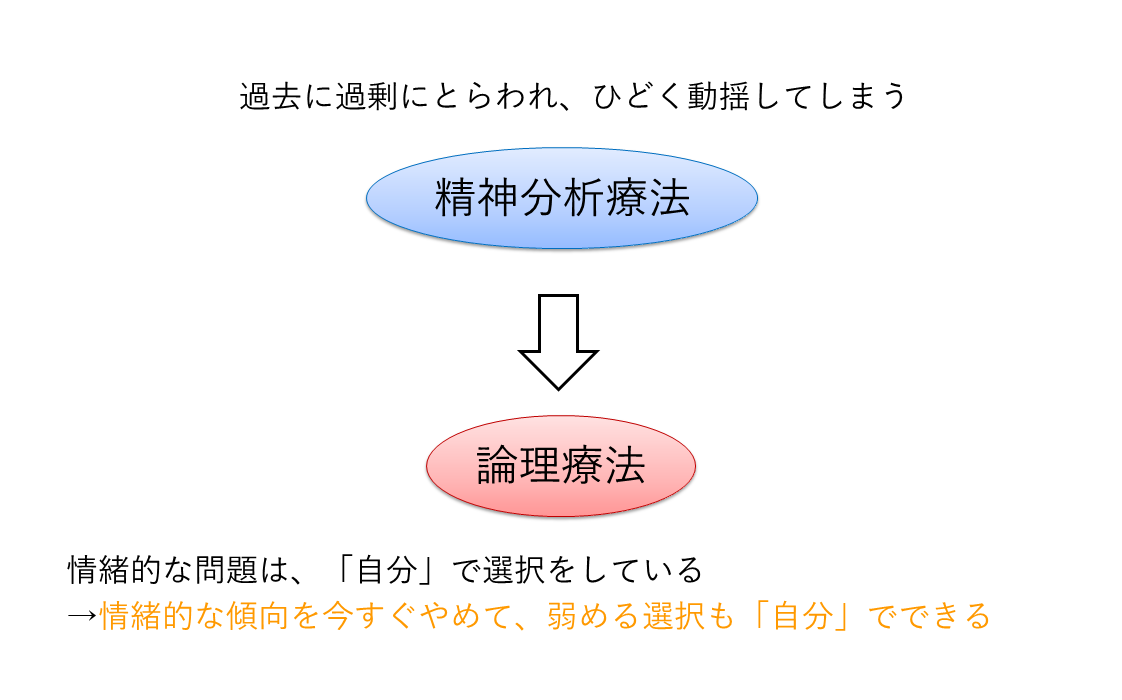

エリス氏は、論理療法を生み出す前の6年ほどは、精神分析療法を施していたものの、思うような成果を上げることができないでいました。

クライエントの症状は良くなるどころか、過去に過剰にとらわれ、ひどく動揺させてしまうという結果を招いたのです。

そこでエリス氏は、これまでとは異なったアプローチをしようと、古代から近代までの哲学者の考えを学び直し、それらを統合した考えを基盤にして論理療法をつくったのです。

すると始めて1年で、迅速に、効果的に作用することが確認された、と言われています。

苦しみ、不幸の原因は周りの人物や環境、自分の過去にあると考えるのが、精神分析療法をはじめとするほとんどの心理療法です。

しかし論理療法では、不幸の直接の原因は自分自身、自分の考えにあると見なします。

論理療法を使えば、自分の考えを自らの意志で変えて、情緒的な問題を1人で解決することも可能になるのです。

効果が実証されている論理療法の考えを身につけて、問題解決の助けとしていただければと思います。

今回は、その論理療法のベースの考えをご紹介していきます。

問題解決の元となる、互いに影響し合う5つの領域

論理療法では、起こっている情緒的な問題を考えるとき、5つの領域が互いに影響し合っていることを考慮する必要がある、といわれています。

問題を正しくとらえて解決しようとするときに考えるべき5つの領域とは、どんな領域なのでしょうか?

それは以下の領域です。

- 思考

- 気分(感情)

- 行動

- 身体

- 環境

これらの領域は独立したものではなく、互いに作用し、影響し合っているのです。

たとえば、悲観的な考え(=思考)を持っていると、だんだんと気分も陰うつになってくることがあります。

気分が陰うつになると、次に取る行動も後ろ向きになったり、受動的になったりしてしまいますね。体調も少しずつ悪化していくこともあるかもしれません。

行動が後ろ向きになること、取るべき行動を取らないことで、そんな自分に嫌気が差し、ますます考えが悲観的になることもあり得ます。

そもそもなぜ悲観的な考えをしてしまうかといえば、ネガティブな空気が蔓延している職場(=環境)にいるから、ということもあるでしょう。

その反対の場合もあります。

ポジティブな思考が感情を明るくし、前向きな行動を促す。

前向きに行動することで、考えもますます楽観的になり、身体の調子も良くなってくる。

そもそも考えがポジティブになったのは、明るい職場の雰囲気に影響を受けたから、ということもありますね。

このように、良いにしろ悪いにしろ、1つの領域は他の領域へ影響を及ぼし、その領域もまた他の領域に影響を与えているのです。

5つの領域はいずれも重要なのですが、論理療法で特に重視されるのが「思考」です。

非合理的な思考が不健全な感情、自滅的な行為を引き起こすのであり、ゆえに非合理的な思考をコントロールできれば、動揺や自滅的な行為、非建設な行動を抑えることができる、と考えられています。

論理療法でも行動や感情、あるいは環境がフォーカスされ、その領域を中心とする療法が施されることもありますが、ます注目すべき思考なのです。

次回は、思考と行動、感情との関係をよりわかりやすく理解できる、論理療法の基盤「ABC法」についてお話ししていきます。

まとめ

- 心理療法家のアルバート・エリス氏が提唱したのが「論理療法」です。ほとんどの心理療法が不幸の原因をクライアントの過去や周囲の人、環境と見ているのに対して、論理療法では、不幸の直接の原因は自分自身、自分の考えにあると見なしています。ゆえにこの論理療法を使えば、自分一人でも情緒的な問題を解決し、動揺しにくい自分をつくることもできるのです

- 論理療法では、情緒的な問題の解決を図るとき、5つの領域が互いに影響し合っているのを考える必要がある、といわれています。以下がその5つの領域です

- 思考

- 気分(感情)

- 行動

- 身体

- 環境

- 5つの領域はいずれも重要ですが、論理療法で特に重視されるのが「思考」であり、不健全な感情・行動を引き起こす非合理的な思考をコントロールできれば、心の動揺や問題行動を抑えることができると教えられています

続きの記事はこちら

スポンサーリンク