勉強会主催の みなみ です。

今回は、初めてのお1人を含む、5名の方にご参加いただきました。

今回は、約1年ぶりにご参加いただいた方がお2人おられ、久しぶりにお話の機会をいただいたこと、より嬉しく思いました^^

お変わりなく、お元気そうな姿を見られて、よかったです。

すでに心理学の学びを日常で取り入れられている参加者の方もおられ、普段からマインドフルネスを実践されていたり、知人の悩みに対して認知療法をもとに解決のヒントをお話しされたりしていることをお聞きし、自分自身も理解を深めることができました。

話し合いの機会が得られるワークショップの利点も改めて感じられました。

スポンサーリンク

逆境から立ち直る力「レジリエンス」を鍛えるには?-“3つのP”への対処法を学び、身につける

今回のテーマは、

ブッダと行動心理学から学ぶ「レジリエンス(=折れない心)の鍛え方」

についてでした。

このテーマのワークショップでは、『OPTION B』という本の内容をメインにお話しています。

OPTION B(オプションB) 逆境、レジリエンス、そして喜び

この『OPTION B』は、最愛のご主人を亡くされたシェリル・サンドバーグさん(フェイスブックCOO)が、友人の アダム・グラント心理学教授(ペンシルベニア大学ウォートン校)のアドバイスをもとに、悲嘆から立ち直っていく過程が紹介されています。

皆、大きな病気を患うことなく、仕事も安泰で、家族もいつまでも元気に過ごすことができることを望んでいると思いますが、人生は順調なときばかりではありませんね。

シェリルさんと同じように大切な人をなくして喪失に苦しむこと、仕事で大きな失敗をし解雇されること、突然の病に襲われて日常が崩れてしまうことなど、最善策(=OPTION A)が取れなくなる事態は避けられません。

そのような逆境にぶつかったとき、最善策が取れなくなってしまったときに、次善策(=OPTION B)を見出し、それをとことん使い倒せる力を「レジリエンス」といわれています。

レジリエンスが高いほど、逆境からもすばやく、力強く立ち直ることができるのです。

そのレジリエンスは固定的なものではなく、鍛えることもできます。

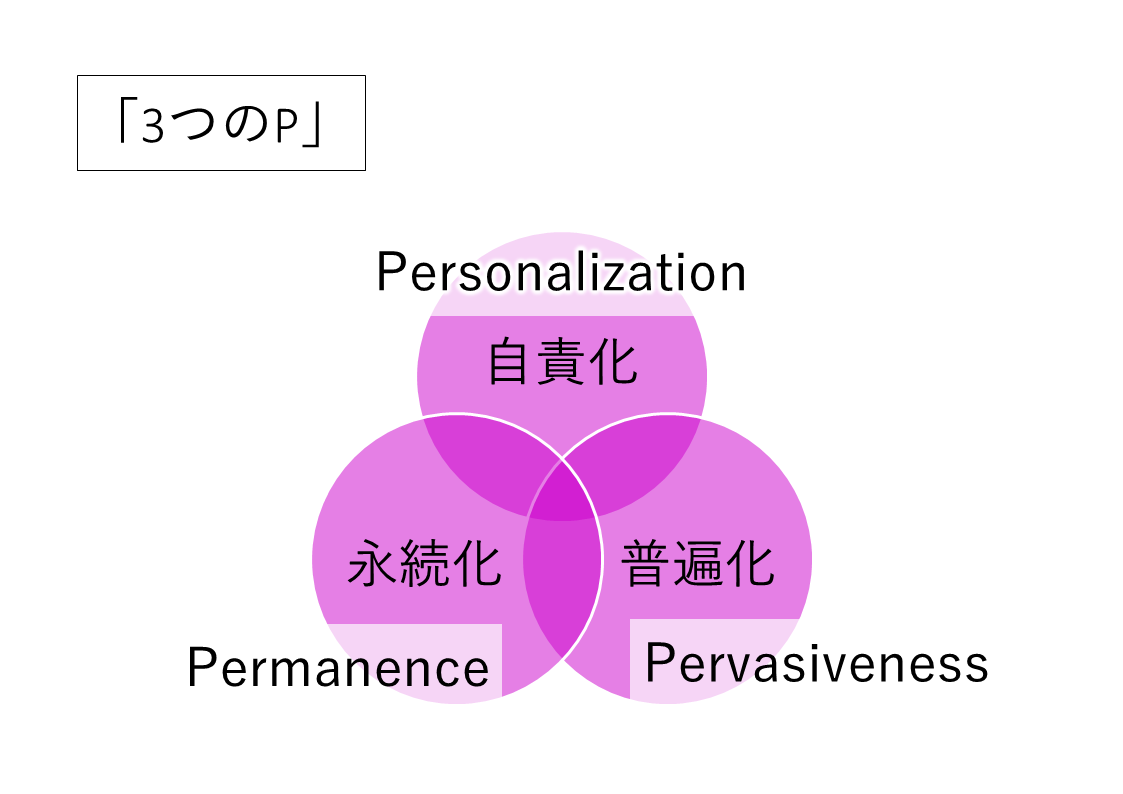

立ち直りを妨げる3つのP(自責化、普遍化、永続化)への対処法を学び、それを身につけることで、レジリエンスは高められるのです。

前回は、立ち直りを妨げる最も大きな要因「永続化」への対処法の3つ目、「『考え得る最悪の事態』を想定する」についてお話ししました。

前回の記事はこちら

シェリルさんが立ち直りにもっとも役立ったことの1つがこの方法であり、考え得る最悪の事態を想定することで「途方もない感謝の念が湧いてきた」といわれています。

シェリルさんがこの解決方法を得るきっかけとなったのが、仏教で説かれる真理の1つである「苦諦(くたい)」を知られたことでした。

苦諦とは「一切の生は苦なり」ということ、「人生は思い通りにはならず苦しいものである。人生の本質は苦しみである」と仏教では説かれているのです。

なぜ人生の本質は苦しみといえるのか、

また、なぜこの真理が立ち直りに生かされるのでしょうか?

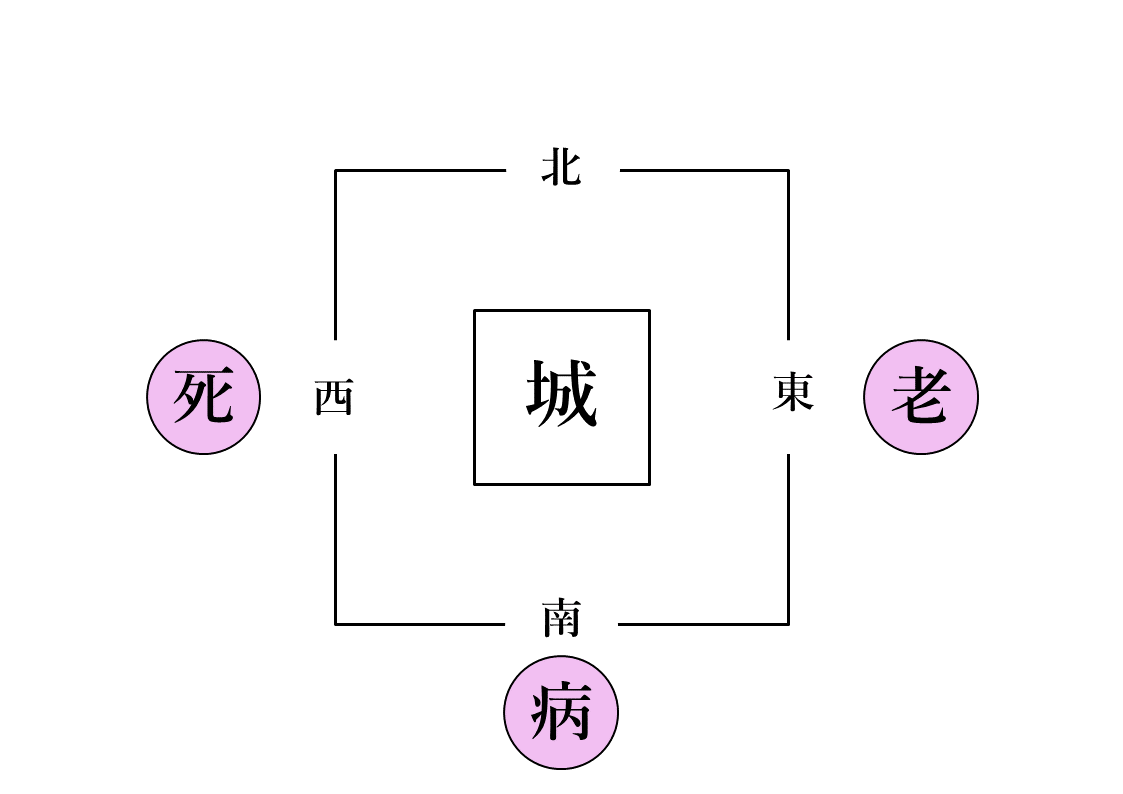

それらについて理解を深めるために、仏教を説かれたお釈迦様が悟りを開く前のエピソードである「四門出遊(しもんしゅつゆう)」についてお話ししていきます。

なぜ“人生は苦なり”と断言されるのか?「四門出遊」から知る人生の真理

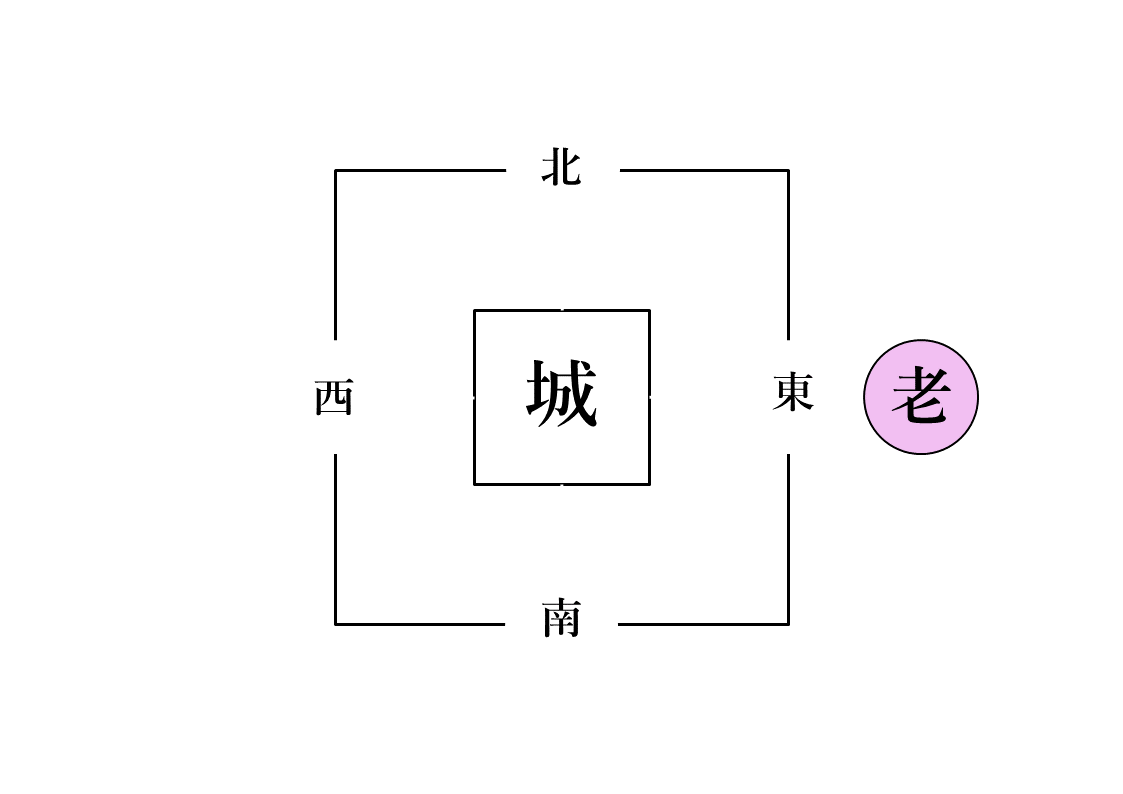

「四門出遊」は、お釈迦様がカピラ城の太子であったときのエピソードです。

遊びに行こうと東の門を出られたとき、老人を見られました。腰は曲がり、歯は抜け落ち、杖をたよりに歩く姿に衝撃を受けられたのです。

それは、カピラ城には年老いた人は一人もおらず、老人を初めて見られたからばかりでなく、「自分もいまは若くて、何不自由なく暮らせているが、やがてはあの老人のように不自由なことが増え、苦しまなければならない」と知られたからです。

そのショックの凄まじさは、遊びに行くのをやめ、城にまた戻られたほどでした。

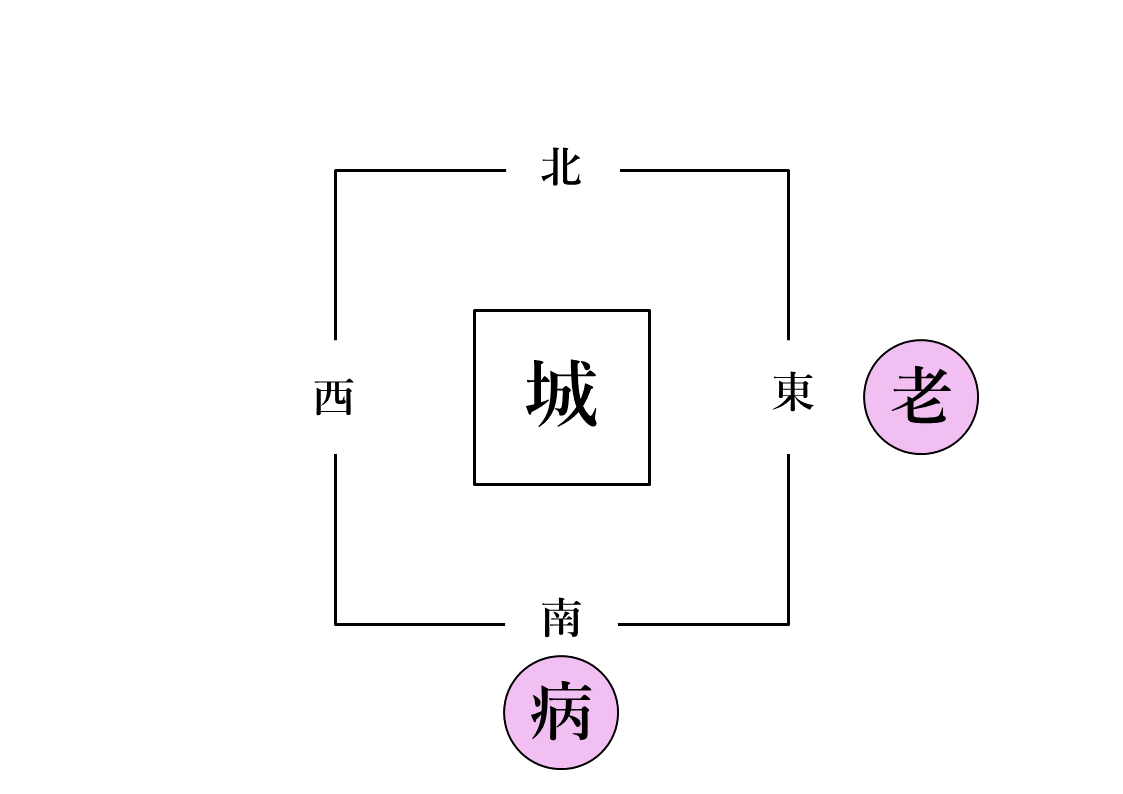

また、南の門を出られた時には病人を見られました。

熱にうなされて苦しむ姿を見られて、再び衝撃を受けます。

「いまは健康でも、いずれはあの病人のように病に冒され、苦しむときがくる」と知られたのです。

そして西の門を出られた時は葬式の列を見られました。

どれだけ家族が嘆き悲しもうが無反応な死人を見られ、「どれほどの金や財産があっても、家族がいても、最後はすべてを置いて一人で死んでいかねばならない」と知られたのでした。

それから、北の門を出ようとされたときに見られたのが修行者でした。

老いや病、死の苦しみも超えた幸せを求める修行者を見られ、「私の行く道は、この修行者の道である」と言われた、というエピソードが「四門出遊」です。

いまが順調で幸せであったとしても、老と病と死の苦しみから逃れることはできません。どんな人もこれらの苦しみにぶつかり、いまの幸せな日常が崩れることがあります。苦しみを離れた人生はないことを「苦諦」といわれているのですね。

シェリルさんもこのように言われています。

老、病、死は避けることができない。この世には喜びもあるが、どんなに手を尽くしてもいつしか消えてしまう。

しかし同時にこうも語られています。

私たちはこの真理を受け入れるとき、苦悩が和らぐ。

「一切の生は苦しみである」。この真理を受け入れると、なぜ苦悩が和らぐといわれているのでしょうか?

それは、「反事実的思考」という心理学的な考えを踏まえると、より理解しやすくなります。

次回は「反事実的思考」から、「『考え得る最悪の事態』を想定する」のことの効果をお話ししていきます。

まとめ

- 逆境にぶつかったとき、次善策を見出し、それをとことん使い倒せる力がレジリエンスです。レジリエンスが高いほど、逆境からもすばやく立ち直れます。レジリエンスを高めるには、立ち直りを妨げる「3つのP」の対処法を身につけることです

- 「3つのP」のなかの永続化への対処法の1つが「考え得る最悪の事態を想定する」です。この方法は、シェリルさんが仏教の真理「苦諦」を知ったことから得られた、といわれています

- 「苦諦」とは、一切の生は苦なり、人生の本質は苦しみである、ということです。人生は苦しみであるとわかるお釈迦様のエピソードが「四門出遊」です

- 「四門出遊」は、お釈迦様が太子であったときに、東南西の門で老人・病人・死人を見られ、人生でどれだけ順調であっても、老・病・死によって幸せは崩れて苦しむ、ということを知られた出来事でした。この苦諦の真理を受け入れるとき、現在の苦悩が和らぐのです

続きの記事はこちら

スポンサーリンク